Islamischer Alltag in Bradford

Bradford ist eine 300.000 Seelen-Stadt im Norden Englands mit 70.000 Einwohnern islamischen Glaubens. Hier wurde gegen die „Satanischen Verse“ von Salman Rushdie protestiert, schon lange bevor Khomeni mit dem Mordaufruf das Thema in die Schlagzeilen brachte.

Jerry Sommer (Text) und Michael Meyborg (Fotos) statteten der Stadt einen Besuch ab.

Mohammed Ajub macht seinen Abendspaziergang. Auf dem einen Arm sein jüngstes Kind, an der anderen Hand den siebenjährigen Sohn, der mit einem grauen Anzug bekleidet ist. Neben ihm sein Ältester, ein Siebzehnjähriger mit Schnauzer und schwarzer Lederjacke, der aufs College geht. Um sie herum weitere Kinder und Jugendliche aus der Straße. Ein friedliches Bild in einer typisch britischen (Arme-Leute-) Gegend: alte Arbeiterhäuschen reihen sich aneinander. Manche sind baufällig, die Vorgärten winzig.

Seit Anfang der 60er Jahre lebt Mohammed Ajub hier in Bradford. Damals hatten die örtlichen Spinnereien dieses einstmaligen Zentrums der britischen Textilindustrie Leute in die pakistanische Provinz ausgeschickt, um Arbeitskräfte anzuwerben. Genug heimische Arbeiter für die geplante Einführung eines Drei-Schicht-Systems gab es nicht. Mohammed, wie viele andere, folgte dem Ruf :„Wir hofften auf ein besseres Leben.“ Heute leben in Bradford 70.000 Briten asiatischer Abstammung — etwa ein Viertel der gesamten Einwohnerschaft. In Manningham, dem Stadtteil, in dem Mohammed wohnt, sind weiße Briten eine verschwindende Minderheit. „In unserer Straße mit 30 Häusern wohnt eine weiße Familie. Die Beziehungen sind gut, die Kinder spielen viel zusammen“, meint er.

Mohammed muß es wissen. Der ruhige, freundliche Endvierziger geht seit 1985 nicht nur abends auf einen Bummel. Er hat viel Zeit, weil er arbeitslos ist. „Die Spinnerei hat modernisiert, mit deutschen Maschinen. Da wird jetzt nur noch ein Arbeiter gebraucht, wo früher sechs nötig waren.“

In den meisten Betrieben sah es nicht anders aus. Zwischen 1978 und 1984 wurde die Hälfte der Arbeitsplätze in der Textil- und Maschinenbauindustrie Bradfords vernichtet.

Die offizielle Arbeitslosenquote in der Stadt stieg auf 16 Prozent. Unter den Farbigen war sie mehr als dreimal so hoch. Noch heute, wo die Arbeitslosigkeit auf unter 10 Prozent zurückgegangen ist, beträgt sie über 30 Prozent bei den asiatischen Bevölkerungsgruppen.

Die Frage, welche Veränderungen für ihn die wichtigsten wären, macht Mohammed erst einmal sprachlos. „Oh“, meint er dann mit einem verschmitzten Lächeln, „ich weiß nicht, womit ich anfangen soll: Ich habe kein Geld. Ich habe keine Aussicht auf einen Job, obwohl ich einen neunmonatigen Ausbildungskurs gemacht habe. Ich habe keine Zukunft.“ Er lächelt noch immer, und sein Lächeln ist aufrichtig. Zynisch ist er nicht geworden.

„Ich möchte vor allem“, fährt er nach einer kurzen Pause fort, „daß meine Kinder eine gute Erziehung bekommen und einen Job finden — und nicht so ungebildet bleiben wie ich.“

Sein Wunsch ist verständlich. Von den Bradforder Schulabgängern weißer Hautfarbe fanden 1987 34 Prozent eine Arbeitsstelle. Die Erfolgsquote für farbige Jugendliche war fünfmal geringer: 6,8 Prozent.

Trotz alledem, sagt Mohammed, lebt er gerne in Bradford. Er hat auch gar keine Alternative. „Immerhin bekomme ich in Großbritannien Geld vom Staat, auch wenn ich keine Arbeit habe.“ Er ist einer der laut offizieller Statistik 44.000 Empfänger von Sozialhilfe in der Stadt. Mit den Familienangehörigen leben insgesamt 100.000 BürgerInnen — ein Viertel der Bevölkerung von Groß-Bradford — am Rande des Existenzminimums; daß darunter ein überdurchschnittlicher Anteil von Briten asiatischer Abstammung ist, versteht sich von selbst.

„Pakistani — go home“

„Pakis out“ steht in verblichener Schrift an einer Hauswand in einem Block von Sozialwohnungen. Unterschrift: „NF“ — „National Front“. Ende der 70er Jahre war Bradford eine Hochburg der Neofaschisten. Heute treten sie öffentlich nicht mehr in Erscheinung.

Doch der Rassismus hat viele Gesichter. „Wenn Du keine weiße Hautfarbe hast, ist es schwieriger, ein Zimmer zu mieten. Vor drei Jahren hat Ray Honeyford, ein Schuldirektor, öffentlich pakistanische Kinder für dümmer erklärt“, berichtet uns Sher Azam, der Vorsitzende des Zusammenschlusses der 37 Moscheegemeinden der Stadt. In den Schulen nehmen moslemische Kinder an den seit letztem Jahr obligatorischen christlichen Gebeten teil. Thatchers letzte Erziehungsreform hat die Versuche zu einer multikulturellen Erziehung, in denen Bradford führend war, zunichte gemacht.

Seit Jahren fordert ein Teil der islamischen Gemeinschaft die staatliche finanzielle Unterstützung für moslemische Glaubensschulen. Doch mit dem Argument, das würde nur weitere Separierung hervorbringen, lehnen die Konservativen wie auch linke Labour-Gemeinden dies ab. Das Argument ist stichhaltig, aber nicht glaubwürdig. Es gibt 4.000 solcher Glaubensschulen — allerdings nur für Kinder katholischen oder jüdischen Glaubens. Die Konservativen halten das für „normal“. Labour hat jetzt entdeckt, daß dies schlecht sei, aber tut nichts dagegen. Obwohl in Bradford 20.000 von rund 85.000 Schülern und Schülerinnen Moslems sind, gibt es nur ein Prozent asiatischer Lehrer. Die konservative Ratsmehrheit, die seit letztem Herbst die Stadt regiert, hat im Rahmen eines Sparprogrammes den Preis für das Schulessen mehr als verdoppelt. Die Folge: heute werden täglich 10.000 Essen weniger ausgegeben. Nicht leisten können es sich vor allem Kinder der ärmeren asiatischen Gemeinden. 5.000 Stellen im städtischen Dienstleistungsbereich, bei denen wiederum hauptsächlich Asiaten beschäftigt sind, sollen in den nächsten fünf Jahren abgebaut werden. 30 Stellen für zweisprachig ausgebildete Lehrer sind sofort gestrichen worden.

„Du lebst in einem Land, in dem die Mehrheit der Leute nicht sehr glücklich damit ist, daß Du hier lebst. Sie wollen, daß Du dankbar dafür ist, daß du die britische Luft atmen darfst.“ Wie viele andere ist auch Mohammed Akram Khan-Cheema, ein mittlerer städtischer Beamter — der einzige Farbige und der einzige Moslem unter den 24 Kollegen seiner Abteilung —, schon persönlich aufgefordert worden: „Foreigner go home.“ „Wir leben in einer sehr rassistischen Gesellschaft. Aber die Mehrheit will das nicht akzeptieren. Wenn man das nicht akzeptiert, kann man allerdings nichts daran ändern.“

Es gibt Veränderungen über die Jahre. Aber diese sind minimal. Selbst multikulturelle Bemühungen von Labour-geführten Gemeinden waren und sind häufig nicht mehr als Lippenbekenntnisse. Oder werden, wie zum Beispiel im Bildungswesen, durch die Thatcher-Regierungspolitik wieder zunichte gemacht.

„Es gibt ein Gesetz für die Starken und ein Gesetz für die Schwachen“, bringt Sher Azam das Gefühl vieler Asiaten auf den Punkt. Und die Moslems sind in Großbritannien die Schwachen. Im Blasphemie-Gesetz, das ausschließlich für den anglikanischen Glauben Gültigkeit hat, werde dies besonders deutlich. Auch sei es Heuchelei, wenn die Regierung die Forderung nach einem Verbot des Rushdie-Buches mit dem Hinweis auf das „Recht zur Meinungsfreiheit“ ablehnt, während sie das Buch „Spycatcher“ und unliebsame Filme im Fernsehen verbanne. Und Linke unterstützen ja auch Verbote von faschistischer und rassistischer Literatur.

Islamische Gesellschaft in Mittelengland

Viele Asiaten sind in Bradford „ganz unten“. Aber nicht alle. Eine ganze Reihe von kleinen Betrieben und Läden haben asiatische Besitzer. Hier gibt es den größten asiatischen Gewürzladen außerhalb Asiens und eine Unmenge asiatischer Restaurants, die inzwischen schon zu einer Touristenattraktion geworden sind. Der Verlust des Arbeitsplatzes hat manchem keine andere Wahl gelassen, als den Sprung in die „Selbständigkeit“ zu wagen. Die Selbstausbeutungsrate in Waschsalons, Läden oder im Restaurant ist groß: zwei bis drei Generationen einer Familie arbeiten nebeneinander. Die Lohnkosten sind dementsprechend gering.

Manche haben es zu mehr oder weniger großem Wohlstand gebracht. Doch trotz sozialer Differenzierung sind die britischen Moslems weit mehr als die weißen Briten zusammengeschweißt.

Sie leben in Stadtvierteln, aus denen die meisten Weißen längst ausgezogen sind. Sie essen nur „Halal“-Fleisch, von Tieren, die ausgeblutet und nicht durch Stromschläge getötet sind. Sie kleiden sich — die Männer häufig, die Frauen fast immer — in traditionelle asiatische Gewänder. Sie leben in engem Familienverband, manchmal drei Generationen in einem Haus, drei Geschwister in einer Straße.

Sie haben ihre Jahrhunderte alten Traditionen mitgebracht in ihre neue Heimat. Zum Beispiel suchen die Eltern für die Kinder die Ehepartner aus. Das größte Problem, mit dem junge moslemische Frauen ins „Asian Women Centre“ kommen, meint Gurgit, eine der beiden Sozialarbeiterinnen: „Sie möchten vor der Heirat den Mann kennenlernen, den die Familie für sie ausgesucht hat. Und sei es nur durch ein Foto.“ Das sei schon etwas Neues. „Es ändert sich sehr langsam etwas in der Rolle von islamischen Frauen, sehr langsam, aber immerhin.“

Sie sprechen in den Familien nur ihre jeweilige asiatische Muttersprache: Urdu, Gujati, Bengali, Hindu oder Punjabi. Und sie sind in ihrer Mehrheit islamischen Glaubens.

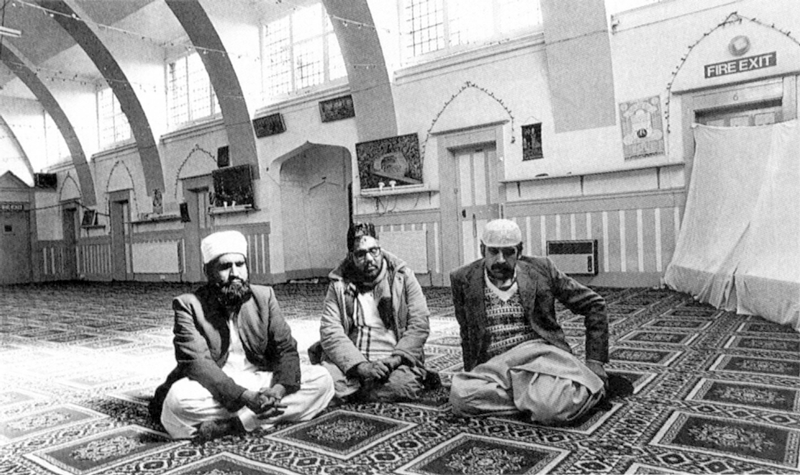

Nur Männer in der Moschee

Freitag, 14.30. Die ehemalige katholische Kirche in der Sherbridge Road ist zum Bersten voll. Zu Fuß oder mit dem Auto sind die Männer — Frauen haben keinen Zutritt — zum Hauptgebet der Woche gekommen. Etwa fünfhundert Gläubige sprechen das Gebet, verneigen sich gen Mekka. Im kleinen Vorraum stehen ihre Schuhe: goldbestickte oder lederne Sandalen, Straßenschuhe, auch einige Turnschuhe.

Zur gleichen Zeit finden Gebete in den 36 übrigen Moscheen Bradfords statt. Die meisten befinden sich in heruntergekommenen ehemaligen Werkstätten und Kleinbetrieben. Die erste „richtige“ Moschee ist in Bau. Die islamische Gemeinde ist groß, aber arm.

Zwei Stunden später kommt die große Mehrzahl der islamischen Kinder zum Koranunterricht in die Moscheen. Lesen und Auswendiglernen müssen Mädchen wie Jungen, allerdings in getrennten Klassen.

Die Religiosität ist stark und verlangt von den einzelnen viel mehr an täglicher „Pflicht“ als die verschiedenen christlichen Kirchen.

„Das ist meine Stadt“

Anfangs, in den sechziger Jahren, waren die Immigranten mit dem eigenen Überleben beschäftigt. Sie hofften, das große Geld zu machen und nach einigen Jahren wieder in ihre Heimat zurückzukehren. Als sich dieser Traum zerschlug, ging es darum, die Familien nachzuholen. Wieder standen, unter neuen Bedingungen, die Probleme des Einrichtens und Heimischwerdens im Vordergerund. Gefordert hat die asiatische Gemeinde von der Majorität relativ wenig. Die Asiaten galten — anders als die Schwarzen in Großbritannien — als fleißige, bescheidene, familienorientierte, gesetzestreue BürgerInnen. Sie gingen den Weißen möglichst aus dem Weg.

Das jedoch beginnt sich mit der Zeit zu ändern. Über die Hälfte ist hier geboren. Und auch die Generation ihrer Eltern hat inzwischen mehr Jahre und Jahrzehnte in Bradford als in Pakistan oder Bangladesh verbracht. Für die Jungen gilt noch mehr als für die Alten die Aussage des 47jährigen Moschee-Chefs und Ladenbesitzers Sher Azam: „Das ist meine Stadt, auch wenn manche das nicht akzeptieren.“

Die jüngere Generation fühlt sich noch mehr als die ältere als Briten, genauer: als britische Moslems. Doch die Schlußfolgerungen daraus sind unterschiedlich. Die einen nehmen Abstand von rigiden und überholten islamischen Riten. „Sie sind verwestlicht“, wie Razaque, einer der wenigen asiatischen Studenten der Universität Bradford, den wir nach dem Gebet vor der Moschee ansprechen, ebenso geringschätzig wie bedauernd bemerkt. „Zum Beispiel sagen sie: ‚Laßt den Rushdie doch schreiben‘ und sind gegen die Forderung eines Verbotes seines Buches.“

Die anderen werden religiöser — und unduldsamer gegenüber Diskriminierungen, vor allem, wenn sie den Islam betreffen. Außer dem Verbot der „Satanischen Verse“ wird insbesondere die staatliche Finanzierung islamischer Glaubensschulen gefordert. „Wir bitten unsere Gemeinde um Geduld“, meint der Präsident der moslemischen Gemeinde. „Doch die Jüngeren sagen immer häufiger: ‚Genug ist genug!‘.“

Das Rushdie-Buch hat die moslemische Gemeinschaft jedoch nicht weiter differenziert, sondern vereinheitlicht. Keine/r, den/die wir trafen, fühlte sich nicht durch die „Satanischen Verse“ zutiefst in seinen religiösen Gefühlen verletzt. „Rushdie“, so meint der Busfahrer Mohd Yoysef, ein Gläubiger der Sherbridge Road-Moschee, „hat geholfen, den Glauben zu stärken. Insbesondere jüngere Leute kommen öfter in die Moschee als früher.“

Mit Khomenis Mord-Aufruf stimmt die ganz überwiegende Mehrheit nicht überein. Aber einige Fundamentalisten sind in Bradford auf eine Demonstration mit Plakaten mit der Aufschrift „Kill Rushdie“ gegangen. Die Medien nutzen dies, um neue rassistische Stereotypen zu schaffen: Moslem — Ayatollah — Terrorist.

Rushdie eint die Moslems

1,5 Millionen Moslems leben in Großbritannien. Die Rushdie-Affäre hat sie zum ersten Mal zu einer politischen Aktion zusammengeführt. Gleichzeitig aber hat die geringe Toleranzfähigkeit der diskriminierten Minderheit eine neue Welle an weißem Rassismus hervorgebracht.

Vielleicht ist die andauernde Auseinandersetzung — für Ende Mai (nach Redaktionsschluß) hat die islamische Gemeinde Großbritanniens zu einer nationalen Demonstration für das Verbot der „‚Satanischen Verse“ und eine Ausweitung des Blasphemie-Gesetzes aufgerufen — trotzdem lehrreich: Wenn die hausgemachten, nicht ausschließlich religiösen Hintergründe der Wut so vieler britischer Moslems mehr ins Blickfeld rücken und wenn die weiße Mehrheit endlich Schritte unternimmt, um tatsächlich Gleichberechtigung in einer multikulturellen Gesellschaft herzustellen; meiner Meinung nach unter anderem durch positive Bevorzugung von Farbigen im Bildungswesen und bei Arbeitsplätzen, durch Aufhebung jeglicher Blasphemie-Gesetze und durch strikte Trennung von Schule und Religion. Ohne Verbote von Büchern — und selbstverständlich ohne Morde und Morddrohungen.

Eine solche Reaktion der Majorität ist jedoch nicht in Sicht. Die Konservativen wollen alles so weiterlaufen lassen wie bisher. Labour möchte das Thema lieber vergessen, da es seine moslemischen Anhänger — über zwei Drittel der Moslems wählen bisher Labour — in zwei Lager spaltet. Und die moslemische Gemeinde wird das Thema weiter am Kochen halten, weil kein anderes so gut geeignet ist, die eigene Identität zu stärken — und den Einfluß der Moschee über ihre Gläubigen zu erhöhen. Die Eskalation scheint vorprogrammiert.