Menschenreparaturwerkstatt

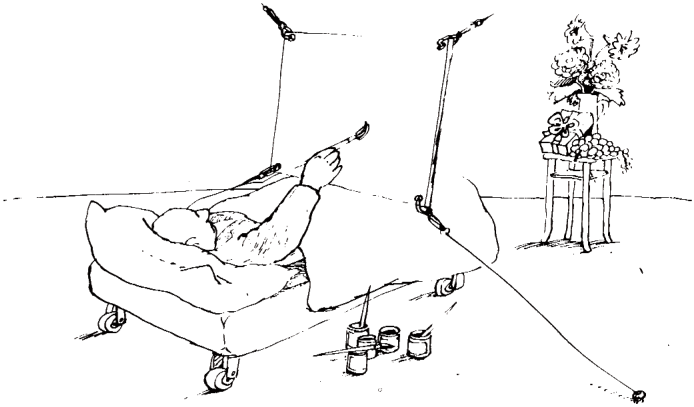

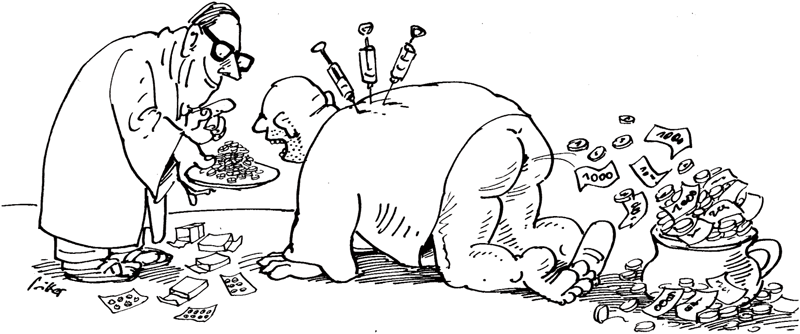

Ich komme überpünktlich ins Spital — ein paar Minuten vor sieben, grade beim Wechsel zwischen Nacht- und Tagdienst. Auf dem Gang Wäschewagen, ein Tisch mit Harnflaschen, neueingelieferte Patienten, für die in den Sälen kein Platz ist, mit Herzüberwachungsgeräten. Notdürftig werden sie mit Paravents abgeschirmt; doch was können die ausrichten gegen den lärmenden Morgenbetrieb auf einem Spitalskorridor? Patienten werden durchgeschoben, Rollwägen mit Speisen, Leichen, Krankenkarteien, Untersuchungsgeräten, die Lifttür wird zugeknallt ... Dazwischen laufen junge Ärzte in weißem Mantel, Krankenschwestern in blauer, Stationsgehilfinnen in grauer Tracht und Putzfrauen in schmutziggrauen Kitteln geschäftig hin und her. Steht jemand neben dem Bett eines Kranken, dann nur, um ihm eine Spritze zu verpassen, ihn auszufragen, zu versorgen. Sprechen? Trösten? Ihm helfen, seine geänderte Lebenssituation zu begreifen? Die Maschinerie ist in Gang gesetzt: Blutabnahme, Harnuntersuchung, Röntgen, Spritzen; dann Therapie, Operation, Infusionen. Der Patient muß nicht mehr denken, darf ja nicht fragen — er entkommt nicht, bis ein für ihn undurchschaubares Programm vollzogen ist.

Ich komme überpünktlich — das habe ich vom ersten Zuspätkommen gelernt. Zehn Minuten nach sieben war ich in den Aufenthaltsraum der Assistentinnen gehastet, schon halb im Umziehen. Ein demonstrativer Blick auf die Uhr; die dienstälteste Kollegin: „Können Sie sich nicht entschuldigen?“ Schulsituation ... Ich protestierte, noch ganz außer Atem. Eisiges Schweigen, fassungslose Gesichter über soviel Frechheit einer Neuen. Wo bin ich denn? In einem Erziehungsheim? Nein. In einem Spital. In der Röntgenabteilung, mit Kolleginnen, die gewissenhaft ihre Arbeit machen, gut funktionierende Automaten. Sind sie selber einmal krank, dem Umfallen nahe, fragt keiner, ob sie Schmerzen haben, sondern nur: ob sie noch arbeitsfähig sind.

Nach diesem ersten Zusammenstoß wurde ich im Laufe des Vormittags zum „Chef“, einem Professor, dem Leiter der Abteilung gerufen. Dort durfte ich mich zu einem vertraulichen Gespräch niedersetzen. Er stammelte etwas von Eingewöhnungszeit, Anpassung und Zusammenarbeit, und ich konnte wieder gehen. Die peinliche „Aussprache“ war beendet, der Bestrafung Genüge getan, die Gesichter der Kolleginnen „entfroren“ wieder. Die Dienstälteste ist als erste da ...

Ein deutliches „Guten Morgen“ ist Pflicht. In den nächsten Minuten trudeln die Kolleginnen ein, jede stürzt zum Spind, sich umziehen. Wir tragen weiße Mäntel mit dem Assistentinnenzeichen und der Strahlenschutzplakette am Kragen und ein paar Kugelschreibern in der Brusttasche. Der Kaffee ist schon aufgesetzt. Eine Kollegin schaut auf die Uhr: „Ist unser Schatzerl schon da?“ Das „Schatzerl“ reißt grade die Tür auf, sagt guten Morgen und ist gleich wieder weg, um Diskussionen aus dem Weg zu gehn, um sich hastig bei ihrem Behelfskleiderkasten umzuziehen und die Zuweisungen von den Stationen entgegenzunehmen. „Schatzerl“ ist der lieblos verächtliche Kosename der Stationsgehilfin. Sie kommt notorisch fünf bis zehn Minuten zu spät, das muß sie bitter büßen. Spätestens dann, wenn sie nicht flink genug Bilder oder alte Befunde aus dem Archiv fischt, wenn sie nicht sagen kann, ob ein Patient schon da war und in die Kartei aufgenommen ist, oder wenn sie sich bei den sechsstelligen Zahlen irrt — dann bricht das Strafgericht über Frau Trude herein. „Frau Trude, was ist das schon wieder?“ „Frau Trude, das könnten Sie sich inzwischen gemerkt haben!“ Frau Trude hat von Haus aus nicht die besten Nerven, in ihrer Verwirrung macht sie noch mehr Fehler. Leise Drohung: „Bei Gelegenheit werden wir es aber dem Chef sagen ...“ Sie getraut sich sogar, manchmal krank zu sein — das wird gleich der Oberin gemeldet: Denn wir schleppen uns mit Husten, mit Grippe, mit Durchfall, mit sprühendem Schnupfen zur Arbeit mit den Kranken: das heißt Arbeitsmoral und Pflichtbewußtsein!

Wir setzen uns rund um den Tisch, jede auf ihren Sessel, die gleiche Sitzordnung Tag für Tag. Wir trinken unseren Kaffee, rauchen eine Zigarette. Früher wurde auch für Frau Trude mitgekocht, aber irgendwie kam das ab, zufällig war eines Morgens kein Kaffee in ihrem Häferl, es hatte wohl nicht gereicht ... Seitdem wird ihr kein Kaffee mehr gekocht, und es bittet sie auch niemand, zur Gemeinschaftskasse beizusteuern. Nun kommt sie später, zwischen zehn und elf in den Aufenthaltsraum der Assistentinnen, als Fremde, und kocht sich ihren Kaffee alleine. Sie hat keinen eigenen Pausenraum. Wenn sie eine Zigarette rauchen will, geht sie in das Kämmerchen, wo der Schmutzwäschewagen und das Putzzeug stehen. Dort sitzt auch manchmal die Putzfrau, wenn sie grade nichts zu tun hat (obwohl Putzfrauen, Hausfrauen und Bedienerinnen eigentlich immer was zu tun haben!) — in diesem finsteren Loch mit den dumpfen Gerüchen der Schmutzwäsche und den scharfen der Reinigungsmittel. Die Putzfrau kommt niemals zu uns herein in den Aufenthaltsraum der Assistentinnen, selbst wenn sie etwas ausrichten muß, bleibt sie vor der Tür stehen. Frau Trude wiederum kommt bloß herein, um ihren Kaffee zu wärmen, sie setzt sich nur, wenn jemand ihr Wohlgesinnter sie dazu auffordert. Wir wieder bleiben vor dem Ärztezimmer stehn. Die Ärzte hingegen setzen sich zu uns, wenn sie die Stimme und das Ohr des Volkes brauchen.

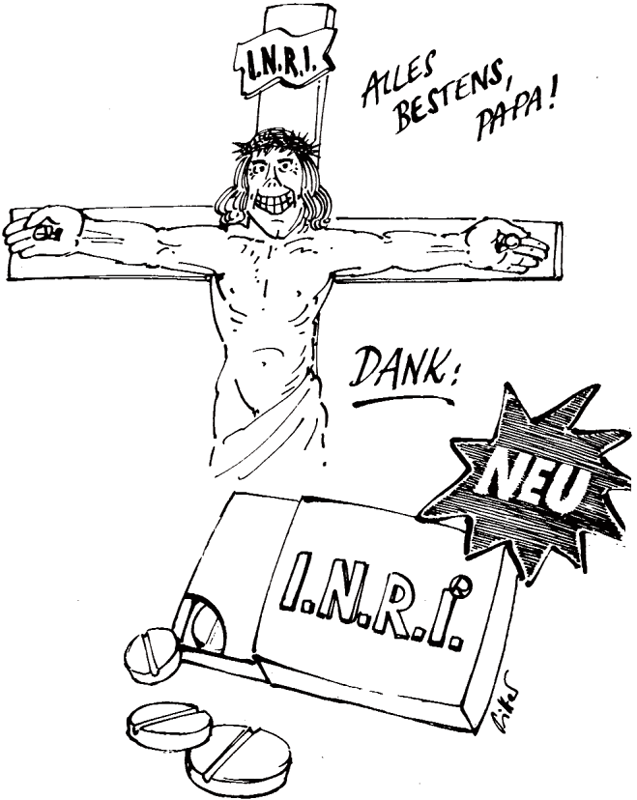

Während des morgendlichen Kaffeetrinkens wird geplaudert; immer per „Sie“, sogar Kolleginnen, die seit fünf, zehn oder mehr Jahren Tag für Tag miteinander arbeiten: über das Wetter, übers Fernsehprogramm, das Neueste von Hildegard Knef, Romy Schneider. Anfangs hatte ich ein Buch bei mir, weil mich diese Themen anödeten, aber ich spürte, wie ich damit aus der Reihe tanzte, und um nicht anzuecken, gab ich das Lesen auf. Jetzt rede ich mit, wenn ich kann: über die Teuerung, über Hundehaltung, über Putzmittel. Einmal hatte ich ein Taschenbuch über Psychoanalyse mit. Der Professor, nach kurzem Herumblättern: „Das ist doch eine neue Religion, die Leute glauben an nichts mehr und klammern sich an diese Heilslehren!“ Ein junger Arzt hat mir erzählt, er habe seit seiner Mittelschulzeit außer Fachbüchern kein Buch mehr in der Hand gehabt. Wenn man die Karriereleiter hinaufstrampelt, bleibt eben für nichts mehr Zeit! Manche haben Hobbys, bei Ärzten scheint klassische Musik und Oper am beliebtesten zu sein.

Während unseres Kaffeeklatschs wurde die Entwicklungsmaschine angestellt. Das ist natürlich Aufgabe der jüngsten Kollegin, die als letzte in den Dienst trat: immer schön der Hierarchie nach. Dann beginnt die Arbeit. Die Zuweisungen werden sortiert, alte Bilder und Befunde herausgesucht, Kopfzettel mit den Namen der Patienten geschrieben, dann die Archivnummern zur Beschriftung der Röntgenbilder. Die Ärzte treffen langsam ein.

In dieser Zeit der Vorbereitung rufen wir die einzelnen Stationen um die Patienten an. Das Wartezimmer füllt sich allmählich mit Kranken in Rollwagen, mit „Nüchternen“ und Apathischen, mit schwerhörigen Alten, mit Nervösen. Die meisten Patienten sind jedoch geduldg -— Röntgen ist eine willkommene Abwechslung zum Krankensaal. Manche haben das alles schon satt; andere sind still und verschlossen: bei dieser Untersuchung kommt für sie vielleicht ein längerer Spitalsaufenthalt, eine Operation, ein Todesurteil heraus. Aber wir können keine Rücksicht nehmen, sie nicht betreuen, der Betrieb, diese Maschinerie muß laufen, die Patienten werden durchgeschoben, nur ganz selten kommt es zu einem Kontakt, der über die notwendigsten Höflichkeiten hinausgeht. Einer dicken alten Oma, die ich auf den Untersuchungstisch hieven mußte, legte ich meinen Arm um den Hals, sie drückte mich enger an sich und gab mir ein Busserl: „Bist eh brav, Schwester!“ Einen lungenkranken Patienten, der eine längere Untersuchung durchzustehen hatte, fragte ich nach seinen Patschen, ob er die auf der Station gelassen hätte. Nein, seine Patschen sind zu Hause geblieben. Ob man nicht jemanden benachrichten kann? Nein, zu Hause ist niemand, sein Zuhause ist das Männerheim. Als ich ihm später das Rasierzeug und etwas Obst bringen wollte, fand ich ihn nicht mehr; man hatte ihn in die Lungenheilstätte gebracht.

Die Patienten werden in die verschiedenen Untersuchungsräume gerufen, je zwei in eine enge Umkleidekabine, damit es rascher geht. „Bitte Oberkörper freimachen!“ Patienten im Rollwagen werden vom Wartezimmer zum Aufnahmestativ geschoben. „Bitte Oberkörper freimachen!“ Der Patient ist müde und schwach, er kann es nicht alleine. Die Arbeit drängt. Ich ziehe ihm den gestreiften Spitalsschlafrock aus, knöpfe ihm das weiße, unförmige Spitalshemd auf, schiebe es über die Schultern bis zu den Hüften, knote die Ärmel schnell fest, klappe die Fußstützen des Rollwagens auf und helfe ihm aufzustehn. Er wird zum Stativ gestellt, mit der Brust an die Bleikassette. „Kinn hinauf, Arme zur Seite biegen, Schulter fallen lassen, und bitte atmen Sie so, wie ich es Ihnen sage!“ Ich ziele mit der Röhre auf den Rücken des Patienten und gehe zum Schalttisch hinter der Strahlenschutzwand, die Expositionszeiten einstellen. „Und jetzt bitte tief einatmen, den Atem anhalten, nicht bewegen ...“ Schuß. „Weiteratmen ...“ Ich setze ihn wieder in seinen Rollwagen, tausche die Kassetten aus, hänge den Kopfzettel an die Kassette, ziehe den Patienten wieder an, trage die belichtete Kassette zu den anderen belichteten und schiebe den Patienten in den Warteraum zurück. „Sie müssen hier noch warten, bis das Bild angeschaut wird!“ Wartezimmertür zu, Kabinentür auf: „Der Nächste bitte!“

Nach vier, fünf Aufnahmen rufe ich die nächsten Patienten auf, gehe mit den belichteten Kassetten und den Zuweisungen, worauf ich die verwendeten Filmformate notiere, in die Dunkelkammer, öffne die Kassetten, schiebe die belichteten Filme nacheinander in die Entwicklungsmaschine, lege neue Filme in die Kassetten, schließe sie und trage sie in den Aufnahmeraum. Inzwischen spuckt die Entwicklungsmaschine die ersten Bilder aus. Ich suche die Bilder des Patienten aus dem vorbereiteten Stoß, lege das Bild von der letzten Untersuchung zuoberst.

„Herr Oberarzt, bitte kommen Sie Bilder anschauen!“ Der Herr Oberarzt ist nicht da, diskutiert mit einem Kollegen, trinkt Kaffee, befundet grade, ist in einem anderen Raum beschäftigt ... „Herr Oberarzt, bitte Bilder anschauen!“ Er kommt, sieht sich die Bilder an: „Wegschicken ... wegschicken ... den möchte ich durchleuchten ...“ Ich packe die Bilder wieder in die Mappen, nehme die Zuweisungen und trage sie zum Schalter, wo die Untersuchung samt den verwendeten Bildformaten in ein Journal eingetragen wird. Ich gehe zurück in den Untersuchungsraum und mache die nächsten Aufnahmen. Die Patienten, deren Bilder schon gesichtet wurden, schicke ich auf die Station zurück. Einige können allein gehn, die andern werden von der Putzfrau hinbegleitet, im Rollwagen geschoben. Es heißt dann: „Bitte warten Sie einen Moment, die Schwester bringt Sie zurück!“ Radmila, die Putzfrau im grauen Kittel, eilt auf meinen Ruf herbei und streift die Gummihandschuhe ab. Radmila meinte einmal schüchtern, ich soll sie nicht „Schwester Radmila“ nennen, sondern nur einfach Radmila rufen. Herr Professor — Nachname; Herr Oberarzt — Nachname; Herr Doktor — Nachname; Schwester Sowieso — Vorname; Frau Trude; Radmila. Radmila stellt ihren Kübel ab, legt den Wischfetzen hin und schiebt den Patienten zum Lift.

Dann kommt der Oberarzt und durchleuchtet Patienten. Die Magenkranken sind an der Reihe: „Oberkörper freimachen in der Kabine!“ Halbnackt und verschreckt betritt der Patient den abgedunkelten Raum voll unbekannter Apparate, alles in Spitalsweiß und Stahlgrau, und wird zwischen Untersuchungstisch und Durchleuchtungsschirm gestellt. Der Arzt wartet vor dem Schirm, er bleibt fast unsichtbar und schaut sich die Zuweisung an, dann den Patienten; vielleicht sagt er sogar: „Grüß Gott, bitte stellen Sie sich gerade hin, was führt Sie ins Spital?“ Das ist noch möglich im Routinebetrieb ... Anders, wenn’s ein Privat- oder Klassepatient ist — die können mit Händedruck begrüßt werden, dürfen auch ausführlicher ihre Krankengeschichte erzählen.

Ich drücke dem Patienten einen Becher mit dem Kontrastmittel in die Hand: ein weißer Brei mit künstlichen Geschmacksstoffen. „Bitte erst trinken, wenn es der Herr Doktor sagt!“ Ich verschwinde hinter der Strahlenschutzwand und rufe die Stationen um den nächsten Schub Patienten an oder die Träger, damit sie bettlägerige Patienten in ihre Zimmer zurücktransportieren. Ich komme wieder hinter der Wand hervor, um Kassetten auszutauschen, dem Patienten das Glas aus der Hand zu nehmen oder es ihm zu reichen, ihm vielleicht einen Polster unter den Kopf zu schieben, wenn der Untersuchungstisch gekippt werden soll. Dann ist die Untersuchung beendet, der Patient kann gehn. Ich dränge ihn wieder in die Kabine zurück: „Bitte ziehen Sie sich an, und warten Sie im Warteraum, bis die Bilder fertig sind!“ Der Nächste bitte; und wieder neue in den Umkleidekabinen. Mit den belichteten Kassetten wieder in die Dunkelkammer, entwickelte Bilder anschauen lassen, Patienten wegschicken. Selten faßt sich einer ein Herz und fragt: „Bitte, Schwester, was ist bei der Untersuchung herausgekommen?“ Ich kann drauf nur antworten: „Das weiß ich nicht. Die Bilder werden erst befundet, und die Befunde kommen dann auf die Station.“ Fertig, aus.

Der Chefarzt kommt gelegentlich im weißen Mantel mit einem Klassepatienten in den Untersuchungsraum, reißt eine Kabinentür auf, schickt die drin wartenden Patienten wieder hinaus und bittet die gnädige Frau, den Oberkörper frei zu machen. Er kann auch bei einem medizinisch strittigen Fall von den anderen Ärzten zu Hilfe gerufen werden — wenn er grade anwesend ist.

Besprechung der Kliniker mit den Röntgenärzten: der Vorstand einer Station rauscht herein, begleitet von seinen Ober- und Assistenzärzten. Selbstbewußt, jovial und lässig begrüßt er unsere Ärzte — miteinander befreundete Mediziner gebrauchen spaßeshalber die Anrede „Herr Sowieso“, mit betonter Untertreibung. Mit dem Professor tauscht der Vorstand Urlaubserinnerungen aus; seine Ärzte hören höflich weg, wenn’s um Privates geht, hören andächtig hin, wenn er seine Meinung über einen Fall auf seiner Station kundtut. Manche helfen dabei ihrem Chef diensteifrig mit einem Namen, einem klinischen Befund aus; bei andern wirkt die interessierte Miene nur aufgesetzt, sie schauen herum, haben manchmal auch ein unkonzentriertes Lächeln für uns Assistentinnen, wenn wir uns durch die Gruppe drängen. Ihr Professor freilich wird eines Tages noch über uns stolpern, so perfekt übersieht er uns dienstbare Geister beim Grüßen! Nach der Besprechung rauscht er wieder ab: „Wir danken.“ Die Ärzte hinter ihm drein, das leise Gemurmel verebbt auf dem Gang.

Einmal mußte ich den schweren und ungelenken fahrbaren Röntgenapparat aus einem Winkel durch die Ärztegruppe schieben. Ich ging ganz vorsichtig zu Werk, um ihnen nicht über die Zehen zu fahren und keinen anzurempeln. Selbst unsicher und ungeschickt vor diesem Konsilium in Weiß, hatte ich nur so allgemein verkündet: „Ich muß jetzt den Apparat hinausschieben ...“ Ich habe nicht laut gegrüßt, auch um die Fachgespräche nicht zu stören. Der Professor reagierte prompt: „Soweit kommts noch bei dieser sozialistischen Regierung, nicht einmal grüßen und entschuldigen können sich die Leut mehr!“

Die Gesichter bleiben anonym. Obwohl ich die meisten Stationsärzte mehrmals in der Woche sehe, manchmal auch bei Spezialuntersuchungen mit ihnen zusammenarbeite, kenne ich die wenigsten beim Namen. Kaum einem Arzt fiel es ein, sich vorzustellen oder nach meinem Namen zu fragen: ich bin die Bedienung der Apparate, der verlängerte Arm der Untersuchungsmaschinen.

Für Fachkräfte, wie wir es sind, wurde der Begriff „gehobener Sozialberuf“ erfunden, und mit diesem Ideal, mich für einen sozialen Beruf auszubilden, kam ich auch an die Schule „für den radiologisch-technischen Dienst“. Diese Schule dauert zwei Jahre und schließt mit einem Berufsdiplom ab. Ich hatte mein Medizinstudium aufgegeben, nicht nur aus finanziellen Gründen — ich wollte endlich einmal mit Menschen zu tun haben. Doch hier hatte ich’s wieder mit einer richtigen Schule zu tun: mit Anwesenheitspflicht, Ermahnungen zum Mitlernen und dem ganzen Drum und Dran an Autoritätsgläubigkeit, Bevorzugung und Ablehnung einzelner Schüler, geschürter Prüfungsangst. Die Schüler rekrutierten sich aus Maturanten, gescheiterten Studenten und Krankenschwestern, die den Turnusdienst nicht mehr schaffen und sich vom bloßen ausführenden Pflegeorgan des Arztes zu seiner Mitarbeiterin emporschulen wollen.

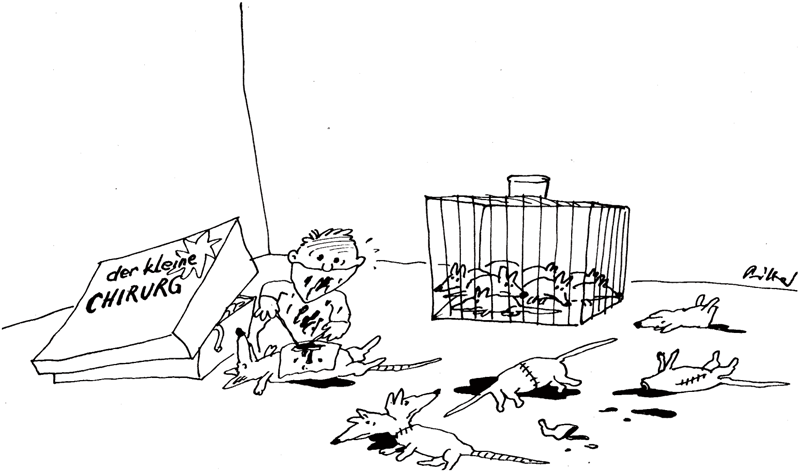

An den Vormittagen arbeiteten wir im Röntgeninstitut: das nannte sich Praktikum. Zwei Jahre lang waren wir billige, d.h. unbezahlte Arbeitskräfte und machten die Sklavenarbeit eines Röntgenbetriebs: Kassetten hin- und hertragen, umpacken, Zuweisungen sammeln, Patienten aufrufen. Wir waren bei den Aufnahmen und Untersuchungen dabei, später durften wir auch selbst Aufnahmen einstellen, wenn der Betrieb es zuließ. An den Nachmittagen gab es Vorlesungen, die von Ärzten und Technikern gehalten wurden. Was uns diese Schule vermittelte, waren eine Menge technischer Kenntnisse und eine Art Standesbewußtsein — als künftige Mitarbeiter des Arztes, in einem gehobenen Sozialberuf ... Vor allem jedoch die utopische Vorstellung, später in engem menschlichem Kontakt mit dem Kranken zu sein, für ihn zu arbeiten. In Wirklichkeit arbeiten wir für den Kranken nicht anders als ein x-beliebiges Blutkörperchenzählgerät. Jede Anteilnahme, jedes persönliche Wort kostet Zeit und hält den Betrieb auf. Die Kranken merken es nicht, weil sie es nicht anders kennen, und wir merken es auch nicht mehr.

Nach der Arbeit brauche ich immer zwei Stunden Schlaf, um nicht mehr an Kassetten, Kranke und Kontrastmittel denken zu müssen.