Traumkassiber

Bambule — das bedeutet in der Gaunersprache soviel wie Radau schlagen, Stunk machen, eine Meuterei inszenieren. Das Stück „Bambule“ von Ulrike Marie Meinhof ist jetzt schon ein Stück deutscher Geschichte. Mai 1977, nach dem Mord an Buback: In Saarbrücken wie in Stuttgart werden Theaterintendanten zu Hyänen. Sie maßen sich das Amt des Polit-Zensors an und merzen Spielpläne aus. In Saarbrücken wird der existentialistische Schinken „Die Gerechten“ — gemeint sind Anarchisten — des guten alten Albert Camus abgesetzt. In Stuttgart will der Direktor des Schauspielhauses, Claus Peymann, „Bambule“ aufführen, sein Intendant, ein CDU-Mann, verbietet es ihm. Das Meinhof-Stück soll zugleich mit dem unbequemen Theatermacher verschwinden. Besser, man schlägt den Esel und den Sack!

Die Bild-Zeitung tut dazu einen tiefen Griff in ihren Gruselfundus: Peymann hätte die RAF unterstützt, sowohl durch eine Geldsammlung im Theater als auch durch eine private Spende, die für Gudrun Ensslins Zahnbehandlung bestimmt war. Das liege schon viele Monate zurück? Um so ärger! Nach Buback, Ponto und Schleyer bekommt das Wort „Sympathisant“ erst seinen richtig satten Klang. Nach Art der Schmierenkomödie wird kein Mittel gescheut und eine Revolverschußlegende in Umlauf gebracht: Zwei Jahre vor Peymann war aus den Stuttgarter Theaterrequisiten eine Pistole verschwunden, die dann angeblich beim Stockholmer Attentat wieder auftauchte. Wenn das nicht reicht ... Die CDU-Politiker des Landes fordern jedenfalls die fristlose Entlassung des Schauspieldirektors, der doch immer so erfolgreich und gefeiert war. Ausgerechnet der Stuttgarter Oberbürgermeister Manfred Rommel, der Sohn vom Wüstenfuchs, tritt für Peymann ein und fungiert als Vermittler zwischen dem Intendanten Peter Doll und dem Kultusminister Wilhelm Hahn.

Alle drei sind hohe Tiere in der CDU. Den sofortigen Rausschmiß des Theatermanns kann Rommel durch sein auf Zeitgewinn bedachtes Taktieren zwar verhindern. Aber Peymann wird schließlich kaum was andres übrigbleiben als der Abschied. Das Berufsverbot eskaliert: Jetzt trifft’s nicht mehr nur den Lehrer, den keiner kennt, sondern Zelebritäten im Lichte der Öffentlichkeit. Was sogar die FAZ, die in ihren Leitartikeln gebieterisch über Recht und Ordnung wacht, zumindest auf der Kulturseite zu der Bemerkung hinriß, hier „deute sich eine Tendenz an, Kunst, Theater und Film zum Schwanz der staatlichen Bürokratie zu machen“ (Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 12. Mai 1977).

„Bambule“ mußte schon einmal von der Bildfläche verschwinden, und zwar bei der ARD. Mai 1970: Ulrike Meinhof saß damals gerade in U-Haft wegen des Verdachts, an der Befreiung von Andreas Baader teilgenommen zu haben. „Bambule“ ist als Drehbuch für einen Fernsehfilm entstanden, ursprünglich war’s ein Feature fürs Radio. Zum erstenmal in Deutschland kam darin das Thema Fürsorgeerziehung zur Sprache. Im Auftrag des Südwestdeutschen Rundfunks wurde der Film, den keiner sah, gedreht; ein Jahr später (1971) ist das Stück dann im Verlag Klaus Wagenbach in Berlin erschienen, vermehrt um einige „Vorbemerkungen“, die der Verlag aus alten Sendungen Meinhofs über Heimerziehung herausgepickt hatte.

Dem tapferen Theaterkritiker der FAZ drängt sich ein Vergleich auf — mit dem Dramatiker Ernst Toller, dessen Stücke in den zwanziger Jahren sehr wohl aufgeführt wurden, während er als Terrorist und Rädelsführer der Bayerischen Räterepublik in Festungshaft saß.

Aufführungsverbot für „Bambule“? Der Wirbel ist berechtigt, denn es handelt sich dabei um ein Stück der Gewaltlosigkeit. Es schildert den winzigen Emanzipationsprozeß der Fürsorgezöglinge in einem Heim: mit bescheidensten Mitteln, in gedämpftem Ton, der eher Trauer und Verzweiflung ausdrückt. Als wäre nur dies der Situation gemäß, in der sich die ohnmächtigen Individuen, diese herumgestoßenen Mädchen aus proletarischem Milieu befinden. Einmal toben und ein paar Sachen zerschmeißen, eine Erzieherin quälen, auszureißen versuchen ... Ihre Auflehnung, die naiv und ungeschickt ist, schadet ihnen im Endeffekt mehr, als daß sie ihnen nützt: „Wer Terror macht, den schmeißen sie raus!“ Oder lassen ihn tagelang im Bunker dunsten. Die Mädchen können sich im Grunde nicht anders wehren als mit Worten — mit aufsässigen Refrains, mit Liedern, denen sie ihren eigenen krassen Text unterlegen.

Die Publizistik, arbeitsteilig wie sie ist, hat in den letzten Jahren die sogenannten Randgruppen weidlich ausgebeutet. Vor allem der O-Ton, Fetisch und Sparprogramm der Medien zugleich, funktioniert meist so: Man hält den Leuten das Mikro unter die Nase, spendiert ihnen ein Bier, mischt die Dokumente mit ein bißchen Kommentar und kassiert.

„Bambule“ stellt sich quer zu solchen Praktiken. Es ist kein Dokumentarspiel mit den lähmenden Gesten des Realismus, sondern eine utopische Montage der O-Ton wird mit phantastischen Exzessen, mit Träumen konfrontiert. Meinhofs Forderung, man müsse „nicht der Wirklichkeit, sondern der Wahrheit näherkommen“, entspricht einem ästhetischen Prinzip, das mehr gemeinsam hat mit Dsiga Wertow als mit Günter Wallraff.

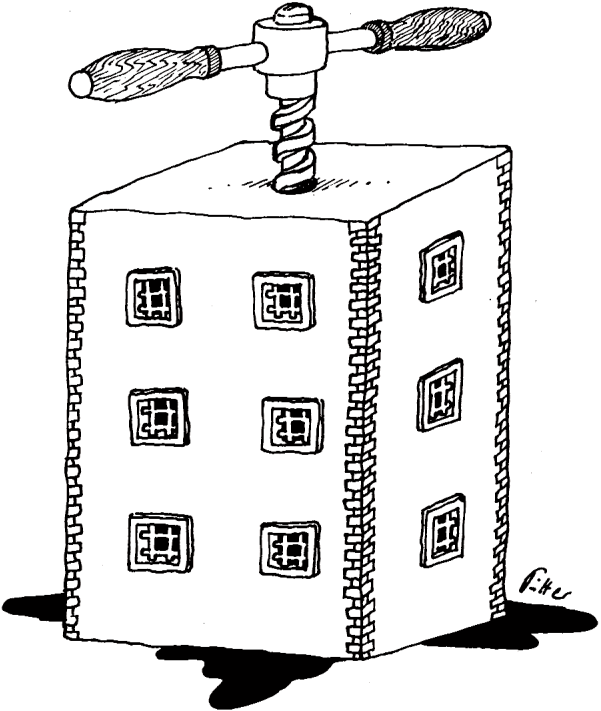

Das schließt die Authentizität der agierenden Personen und der Schauplätze im Stück nicht aus; die kann man sogar auf dem Berliner Stadtplan nachsuchen. Hort der staatlichen Sorge ist der Eichenhof, ein „geschlossenes Heim für minderjährige, schulentlassene Mädchen in Fürsorgeerziehung“, im Westberliner Vorort Tegel gelegen, weit draußen am Stadtrand. „Das Gebäude ist mit einem Maschenzaun, darüber Stacheldraht, eingezäunt und hat an der Rückseite — zum Wald hin — jenseits des Zauns noch eine etwa dreieinhalb Meter hohe Mauer.“ So streng muß die Umwelt vor den Insassen abgeschirmt werden.

Wichtigstes Ziel der Fürsorgeerziehung ist die Disziplinierung der Mädchen, die fast alle aus Arbeiterfamilien kommen. In den „Vorbemerkungen“ zum Stück schreibt Meinhof, die Fürsorgeerziehung trage den Charakter der Strafe, mit ihr können die Eltern den Kindern drohen, ihnen Angst einjagen und sie damit einschüchtern. Doch in bürgerlichen Familien bleiben das nur leere Drohungen. In proletarischen Familien dagegen sind sie realistisch, ernst zu nehmen. „Heimerziehung, das ist der Büttel des Systems, der Rohrstock, mit dem den proletarischen Jugendlichen eingebläut wird, daß es keinen Zweck hat, sich zu wehren, keinen Zweck, etwas anderes zu wollen, als lebenslänglich am Fließband zu stehn, an untergeordneter Stelle zu arbeiten, Befehlsempfänger zu sein und zu bleiben, das Maul zu halten.“

Zwischen Heimen und Klöstern werden die Mädchen herumgeschoben, wo immer grade ein Platz für sie frei wird. Wie eine Litanei klingen die Namen dieser Anstalten im Ohr: Marienfelde, Conradshöhe, Ollenhauer, Himmelsthür ... Von einem Mädchen, Monika, erfährt man den Lebenslauf, die trüben Stationen ihrer Kindheit: Heim, Kloster, Fürsorge. „Heim bedeutet Heimwechsel.“ Wie sollen da dauerhafte Bindungen entstehen, feste Freundschaften oder so was wie Solidarität, die ja erst gelernt werden muß? „Zusammenhalt gibt’s doch hier nicht!“ beklagt sich Iv, die Unruhestifterin, die aufsässiger und aktiver ist als die anderen Mädchen und darum noch mehr gebrochen werden muß.

Meinhof billigt keineswegs das blinde Drauflosschlagen, Rabatz machen. In ihrem Stück wird kein Feindbild aufgebaut, und es verzichtet aufs Personalisieren: Nicht die Erzieherinnen im Heim sind die Bösen und an allem schuld. Auch nicht die kleinen, meist boshaften Autoritäten, mit denen es die Mädchen zu tun haben; Portier, Fahrer, Beamter vom Jugendamt ... die sind selber arme Würstchen, ihre Abhängigkeit von den Institutionen macht sie zu dem, was sie sind. Das wird auch deutlich am Arbeitsplatz von Gisela, die tagsüber als Packerin in einem Kaufhaus arbeitet und im Eichenhof nur wohnt und schläft.

Sogar die Polizei besteht nicht nur aus lauter „Bullen“. Im Traum, den die Ausreißerin Irene mit offenen Augen träumt, erscheint sie so, wie sie sein könnte und sollte. Der Polizist auf der Straße beschäftigt sich voll Zärtlichkeit mit einer Frau und ihrem Kind, die den Verkehr aufhalten; schließlich schenkt er dem Kleinen seine Polizistenmütze. Im Alptraum der Arbeiterin Gisela freilich erscheint dann der Ordnungshüter noch einmal und ganz anders, als Karikatur. Das Mädchen steht hinter dem Verkaufstisch und packt Tassen ein. „Die Tassen stehen neben ihr, in Reih und Glied, immer zwei und zwei ... Vor Gisela wird auf einem Ständer mit Rädern eine Polizeimarionette vorbeigefahren. Die Marionette kommt ins Schwanken und fällt auf den Packtisch, knallt auf die Tassen. Die blöde Fresse der Puppe liegt in den Scherben der Tassen ... Die Puppe wird wackelnd weggefahren. Gisela kehrt die Scherben auf.“

Träume sind eben keine Schäume. Außerdem sind sie ein künstlerischer Kniff, man kann mehr Dinge in Träume verpacken, als die Polizei erlaubt. In „Bambule“ stehn sie zwar gleichberechtigt neben der Spielhandlung, den Szenen des Alltags im Heim. Doch in ihnen kulminieren erst die Ängste, Wünsche und Hoffnungen der Menschen. Dramaturgisch eine zentrale Funktion hat der sonderbare Traum, den Irene träumt, während sie in der Wohnung zweier Strichmädchen übernachtet: Viele Leute stehn Schlange vor einem Klo im Hinterhof; geduldig warten sie, bis einer nach dem andern fertig ist, die Tür geht ständig auf und zu. Auf der Rückseite des Häuschens ist ein Gedicht zu lesen: „Einschränkungen“ von Ho Chi Minh. Es beginnt mit der Freiheit und endet mit dem Scheißen. „Ohne Freiheit zu leben ist wirklich ein erbärmlicher Zustand ... Wenn das Naturgebot drängt, bleibt die Tür geschlossen.“ Die Scheu vor dem Analen ist groß, es gehört Mut dazu, diese total verdrängte Sphäre ins Spiel zu bringen; der Traum macht’s möglich.

Irene und Gisela sind Freundinnen. Die lesbische Liebe, ein wichtiges Thema der späteren Frauenbewegung, ist in „Bambule“ schon vorweggenommen. In den Erziehungsheimen gilt die Liebe als ein Tabu wie Zigarettenrauchen, Lesen und Radiohören. Sie wird unterdrückt weniger aus moralischer Entrüstung, sondern als Akt der Spontaneität, des freien Willens. Nach der Flucht aus dem Heim wäre endlich Gelegenheit dazu ... Doch die beiden Mädchen haben kein Glück: sie verfehlen einander. Ein wichtiges Motiv der Meinhof! Was die Individuen voneinander trennt, sind Vorurteile, die sich nicht auflösen, Mißverständnisse, die keiner aufklärt.

Gisela ist mit Irene nach Arbeitsschluß vorm Kaufhaus verabredet. Über den Verkehrsstrom hinweg beobachtet Irene, wie Gisela von einem jungen Mann begrüßt wird und dann mit ihm weggeht. Voll Enttäuschung quartiert sie sich bei den Strichmädchen ein und versucht selber auf den Strich zu gehn. Gisela sitzt währenddessen traurig im Heim und räsoniert über die Unverläßlichkeit von Zöglingen; nur ihr Bruder hat sie pünktlich abgeholt.

Ein zweites Mal verpassen die beiden einander: Irene hat sich freiwillig der Polizei gestellt und wird zurück ins Heim transportiert, Gisela will nach einer wüsten Nacht mit Bambule zur Arbeit gehn. „Um die Ecke biegt der Knaster mit Irene. Gisela bleibt stehen. Gisela und Irene sehen sich. Irene macht Zeichen, die Gisela nicht versteht. Gisela macht Zeichen, die Irene nicht versteht. Gisela geht. Der Knaster fährt rein.“

Diese Szene vorm Tor ist auch wie aus einem traurigen Traum. Alles geht schief im wirklichen Leben, der Fluchtversuch war umsonst, die Realität draußen ist noch ärger als drin im Heim. Eine nette Erzieherin, die sich um die Mädchen bemühte, kann sich nicht gegen den Anstaltstrott durchsetzen, die Verordnungen von oben sind stärker; sie resigniert. Der Aufstand hat böse Folgen für die Beteiligten, sie werden isoliert und kommen in den Bunker. Was tun? Weder handfester Terror noch knallharte Radikalität — nur dieser eine verzweifelte Zornausbruch der Trebebraut Irene: „Einmal den Spieß umdrehn!“ Einmal mit euch das machen, was ihr mit uns macht ... Mehr an gefährlicher Ideologie gibt „Bambule“ nicht her, ein Stück, das mit seiner strengen Rhythmik, den kargen Gleichnissen und klaren Träumen eher zum Surrealismus gehört: eine Art biblia pauperum für Fernseher.