Zur Ideologie und Ökonomie der Medizin

I. Ideologie in der Medizin

Der Beruf des Arztes zählt deshalb zu den schönsten in unserer Gesellschaft, weil das ärztliche Streben und Handeln darauf ausgerichtet ist, die Gesundheit des Menschen zu erhalten und Krankheiten zu heilen. In dieser Bezogenheit auf den Menschen übt der Arzt seinen Beruf aus, dessen Wurzeln im geistigen Bereich liegen.

(J. Stralau, in Engelmeier-Pokes, S. 60)

Die traditionelle Stereotype der Berufsideologie ist das Arzt-Patient-Verhältnis als die Begegnung zweier freier Menschen. Diese Situation war in der Vergangenheit in der Person des klassischen Hausarztes verwirklicht, behaupten die Ideologen des ärztlichen Berufes; katholische und evangelische Theologen wieder beklagen mehr die Spezialisierung und „Kollektivisierung“, welche die „Entseelung“ und „Materialisierung“ der ärztlichen Tätigkeit herbeiführen müsse (Niedermeyer, S. 170).

Die Dauerhaftigkeit dieser konservativen Argumentation, ein die Vergangenheit idealisierendes „Leitbild“ des ärztlichen Berufs verdeutlicht die Struktur einer bestimmten Problembewältigung. Der große Teil der mitteleuropäischen Ärzte hat heute noch liberalistische und individualistische Vorstellungen, Bipersonalität und Ich-Du-Beziehung sind unverzichtbarer Bezugspunkt ärztlicher Standortbestimmung. Der ideologische Sumpf tritt in bestimmten reaktionären Pamphleten klar hervor: „Sie (die Medizin) wird entweder die Aufwertung des ‚Ichs‘ bringen oder das total nivellierte Kollektiv“ (H. Fidelsberger, S. 124).

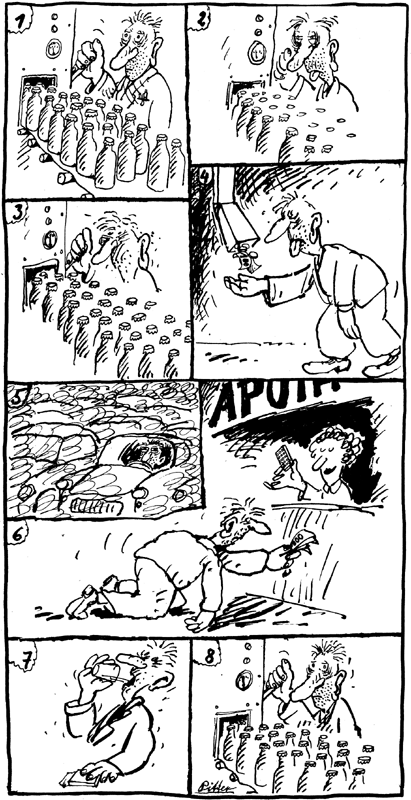

Das verklärte Bild des Hausarztes, das „ungestörte und vertrauliche Zusammensein von Arzt und Patient“ war immer Illusion. Der hippokratische Eid, Höhepunkt der Selbstverklärung bürgerlicher Medizin, war denn auch nicht die „Ursituation“ des Arztes. Schon für die griechischen Ärzte war Medizin nicht Kunst, sondern Handwerk. „Der hippokratische Arzt war Handwerker wie der Schmied oder der Maler ... Die meisten Städte wurden aber durch Wanderärzte versorgt, denn die Heilkunst war ...

hauptsächlich ein Wandergewerbe. Der Arzt kam in eine Stadt, ging von Tür zu Tür und bot seine Dienste an. Falls die Zahl der Kranken groß genug war, mietete er auf dem Marktplatz eine Werkstatt und blieb eine Zeitlang am gleichen Ort. Die Patienten kamen oder wurden zu ihm gebracht. Bald wimmelte der Raum von Verwandten und Freunden, die zuschauten, wie der Doktor die Kranken untersuchte und behandelte.“ In der Ideologie wird das zur „ärztlichen Ursituation“: das vertrauliche und ungestörte Zusammensein.

„Der hippokratische Arzt wurde für seine Leistung bezahlt ...“ (H. E. Sigrist, S. 88). Diesem Bild der Medizin, welches die metaphysischen „geistigen Wurzeln“ des Arztberufes unbeachtet läßt, ist hinzuzufügen, daß unheilbar Kranke, religiös verfolgte Gruppen und die unterdrückten Klassen von ärztlicher Hilfe mehr oder minder ausgeschlossen waren. Die Bauernschaft, im Feudalismus der überwiegende Teil der Bevölkerung, war gänzlich ohne ärztliche Hilfe. Die Eigenschaften des Arztberufes, die als konstitutiv für die Realisierung der „Idee des Arztes“ gelten, suchen wir vergeblich. Ärztliche Hilfe gab es nur für die privilegierten Schichten, die einen adäquaten Lohn zahlen konnten.

Mit dem Aufstieg des Absolutismus setzt der Wandel der Medizin ein. Es beginnt die Abkehr von der spekulativ-philosophischen Medizin, aber erst im 19. Jahrhundert setzt sich Medizin als empirische Naturwissenschaft durch. Der Absolutismus beruht auf dem „Gleichgewicht“ von Adel und Bürgertum, zugleich übertrumpft die zunehmende Geldwirtschaft das Zunftwesen durch die manufakturmäßige Großwerkstatt. Prägender Ausdruck des Absolutismus und seiner Staatsform sind Entfaltung von Militarismus und Bürokratie. Die Polizeigesetzgebung des Absolutismus versucht alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens zu unterjochen. Unter Aufsicht des absolutistischen Staates entwickelt sich ein ärztlicher Berufsstand, Ausbildung und Ausübung des Berufes erhalten erstmals Normen. Der Arzt wird im achtzehnten Jahrhundert gleichberechtigt, er gehört zum Bestand eines Apparates, der Beamte, Richter, Advokaten und Offiziere aufnimmt. Diese bürgerlichen Schichten sind zugleich der Patientenkreis der Ärzte; die Ärzte praktizieren auch fast ausschließlich in den Städten.

In dieser historischen Situation entwickelt sich die angebliche „ärztliche Ursituation“, das ideologische Vorbild vieler Ärzte und Patienten.

Die bürgerliche Familie nach der französischen Revolution wird dem Bereich der Öffentlichkeit endgültig entzogen. Die Privatleute gehen nicht „in der Gesellschaft“ auf, sie treten jeweils aus einem privaten Leben (der patriarchalischen Kleinfamilie) sozusagen hervor. Der Selbständigkeit des Eigentümers auf dem Markt entspricht die Abhängigkeit der Frau und Kinder vom Familienvater. Diese widersprüchliche Situation, gekennzeichnet durch den Antagonismus der familialen Intimsphäre und der Idee des „rein Menschlichen“ mit der Akkumulation des Kapitals und der „freien Vererbung“ des Eigentums, ist das Modell der gegenwärtigen Ideologie. „Mit dem spezifischen Begriff der Humanität verbreitet sich im Bürgertum eine Auffassung vom Bestehenden, das ganz vom Zwang des Bestehenden Erlösung verspricht, ohne in ein Jenseits auszubrechen“ (Habermas, S. 60).

Die Medizin war in allen Phasen Ihrer Entwicklung ein Instrument sozialer Kontrolle (A. Finzen, S. 64). Im Mittelalter diente die Medizin, die soziale und geistige Macht der Kirche zu verfestigen. Mit dem Aufbruch in die Neuzeit, der Entfaltung der Industrie wird die Medizin ein noch gewaltigeres Kontrollinstrument. Ideologisch bringt das für die Rolle des Arztes eine Reihe von neuen Funktionen.

Eine sehr alte Ideologie — historisch gesprochen: quasi-archaisch — ist der Einsatz magischer Einflüsse. Diese manifestieren sich nicht nur in ehemals kolonialen Ländern (Fanon hat besonders das alte mythische Denken beschrieben, welches im Zusammenstoß verschiedener sozialer und kultureller Werte ein Aspekt des antikolonialen Kampfes wird); auch in den sogenannten hochindustrialisierten Ländern wird Magie bewußt eingesetzt. Ein gewisser Lipross konnte noch 1969 schreiben: „Die magischen Deutungen der Krankheit ... haben in der Regel so lange Bestand, wie es an wissenschaftlicher Einsicht fehlt. Sie geben also, der sie glaubt, zu ihrer Zeit Antwort auf die beunruhigenden Fragen nach dem ursächlichen Verknüpfungen und nach der Natur der Kräfte dieser Welt. Die angeborene Wißbegier kann bei einfachen Gemütern dadurch tatsächlich besser beschwichtigt werden, als durch unverständliche, also unbefriedigende Erklärungsversuche der logisch-analytischen Forschung“ (O. Lipross, S. 99).

II. Medizin als Naturwissenschaft

Parsons definiert Gesundheit „als den Zustand optimaler Leistungsfähigkeit eines Individuums“ oder Krankheit als eine „generalisierte Störung der Leistungsfähigkeit“ (T. Parsons, in: Mitscherlich u.a., S. 71). Das Leistungsprinzip hat sich in der Medizin mit der Aufwärtsentwicklung der großen Industrie durchsetzen können. Der Mensch ist gezwungen, sich durch gesellschaftliche Arbeit, jenen unaufhebbaren Bereich der Notwendigkeit, zu erhalten. Infolge der Arbeitsteilung im Kapitalismus erfolgt Teilung nicht mit Rücksicht auf die besonderen Eigenschaften und Interessen der Menschen, sondern nach den Gesetzen der kapitalistischen Warenproduktion. Das Produkt dieses Prozesses entzieht sich dem eigentlichen Produzenten; im Kapitalismus tritt es ihm als fremdes Wesen und als unabhängige Macht, in Form des Kapitals, gegenüber. Der Prozeß der Entfremdung betrifft zwar alle Klassen, jedoch nicht mit gleicher Heftigkeit. Die persönlichen Beziehungen nehmen die Gestalt sachlicher und zeitloser Dinge an, deren historische Entstehung und Veränderbarkeit verdrängt wird.

Die naturwissenschaftliche Medizin ist Ergebnis und auch Bedingung dieser Verdinglichung. Als Ergebnis ist sie Ausdruck der objektiven sozioökonomischen Entwicklung und als Verfügbarmachung des Menschen ist sie Bedingung für die entfremdete Produktion. Der Mensch ist zum bloßen Objekt geworden, Gradmesser ist die „Leistung“, daher wird auch Krankheit objekthaft. Die Erscheinungen der menschlichen Natur werden abgerückt und verabsolutiert, die Krankheit des Organs ist ein Aspekt der Verdinglichung des Menschen. Krankheit ist Organstörung und aus dem sozialen und psychischen Entstehungszusammenhang entfernt. Der Kranke wird durch die rein naturwissenschaftliche Methode auf die Dysfunktionalität isolierter Organabläufe reduziert.

Krankheit bedeutet dann ein komplexes Verhältnis von Dingen. Der klinische Arzt spricht — wenn auch womöglich nicht bewußt — zynisch über „den Diabetes“ usw. Aus dieser Sicht muß auch der Umgang mit dem Kranken eine bewußt verkausulierende Terminologie beinhalten; der Kranke wird im allgemeinen über sein Leiden nur unzulänglich informiert und „sinkt auf eine Stufe sprachloser Unmündigkeit herab“ (H.-U. Deppe, S. 290). Daraus resultiert das falsche Verhalten vieler Ärzte, die emotionale und soziale Faktoren nicht erkennen können, weil sie auf Symptome physischer Leiden konzentriert sind (Duff und Hollingshead).

Zugleich sind auch die Kranken durch jene Krankheitsvorstellung geprägt, die anderen als somatischen Erscheinungen keinen Raum läßt. Sie müssen einerseits den Kontakt mit dem Arzt herstellen, entsprechend den Bedingungen des herrschenden naturwissenschaftlichen Krankheitsbegriffs, andererseits bedeutet die Einsicht, daß „ihre Krankheit“ ihrer Gesamtsituation entspringt, eine neuerliche Konfrontation mit einer Lage, der sie sich durch Krankheit gerade entziehen wollten.

Nach verschiedenen Untersuchungen (Mitscherlich; Balint; Jores) liegt der Prozentsatz an „funktionalen Störungen“ zwischen 35 und 80 Prozent. Die Unmöglichkeit, soziale Konflikte unter den gegebenen Herrschaftsverhältnissen auszutragen, führt zu einer „Verlagerung“ ins Individuum und schlägt sich in Form chronischer Konflikte psychischer Natur nieder: Endlich mündet der Konflikt in „Krankheit“. (Infektionskrankheiten, die sich aus der Abhängigkeit des Menschen von der Natur erklären, sind in diesem Kontext natürlich ausgeschlossen).

III. Funktion der Medizin

Mit ihrer naturwissenschaftlichen Orientierung liefert Medizin eine gesellschaftsunabhängige Erklärung von Krankheit und wirkt damit letztlich als Beschützer des Status quo. Die Umfunktionierung eines sozialen Konflikts in „Krankheit“ bewirkt dessen Ausschaltung aus dem Bewußtsein der Gesellschaft und neutralisiert seine transzendierende Bedeutung. Dieser Prozeß wird bereits beim potentiellen Patienten eingeleitet, der in der Krankheit noch eine Möglichkeit sieht, Unzufriedenheit zum Ausdruck zu bringen, dem Druck der sozialen Rollen und dem Gang der entfremdeten Arbeit zu entfliehen. Strotzka bezeichnet das — wenn auch in einem anderen Zusammenhang — als das „Recht auf Krankheit“, welches das „Recht auf Gesundheit“ ersetzt hat (Strotzka, S. 6).

Krankheit ist nicht mehr ein naturhaftes Ereignis im körperlichen Bereich des Menschen, Krankheit formuliert einen Konflikt, der nicht mehr den Charakter des Zufalls trägt. Die Krankheit ist in dieser Situation ein Kompromiß zwischen dem äußeren Widerstand und der Unmöglichkeit, diesen Widerstand entsprechend zu benennen.

Medizin als Verwalter von Gesundheit und Krankheit wirkt nicht in allen gesellschaftlichen Bereichen derart offen, wie im Produktionsprozeß selbst. Hier wird Medizin der direkte Agent von Herrschaftsinteressen, die Regeneration der Ware Arbeitskraft wird vordringlichste Aufgabe:

1968 gab es in Österreich noch 206.421 Arbeitsunfälle, davon waren 896 tödlich. 1969 mußte der Unfallversicherungsträger (die Pflichtversicherungen) knappe zwei Milliarden Schilling ausschütten. 117.000 Männer und Frauen leben von einer Unfallsrente, die insgesamt jährlich etwa 50 Prozent der obengenannten Summe ausmacht. Nicht berechnet sind die Verluste an Arbeitsvermögen dieser Menschen, pro Kopf kann man als Äquivalent etwa 65.000 Schilling jährlich rechnen. Diese Summen werden im Kapitalismus natürlich von den Lohnabhängigen aufgebracht, um die Profite der Unternehmer nicht zu beschneiden.

Als Werksarzt tritt die Arztprofession dem Lohnabhängigen ganz eindeutig gegenüber. Es geht nicht mehr darum, den Menschen im Sinne zunehmender Befreiung von Natur- und gesellschaftlichen Zwängen zu emanzipieren, sondern die durch Krankheit gefährdete Ware Arbeitskraft zu „schützen“. Wie schlecht dennoch dieses Vorhaben gelingt, obwohl Österreich angeblich der fortgeschrittenste Sozialstaat sein soll, verdeutlichen die oben genannten Ziffern. (Nicht gerechnet sind die psychischen Schädigungen, welche durch den Arbeitsprozeß befördert werden; diese sind nach dem Verständnis der österreichischen Medizin und Krankenversicherung nicht „vorhanden“.)

IV. Die Ökonomie der Medizin

Der Preis von Dingen, die an und für sich keinen Wert haben, d.h. nicht das Produkt der Arbeit sind, wie der Boden, oder die wenigstens nicht durch Arbeit reproduziert werden können ... wird durch sehr zufällige Kombinationen bestimmt. Um ein Ding zu verkaufen, dazu gehört nichts, als daß es monopolisierbar ist.

(Marx, Kapital 3, S. 646)

Nachfolgende Thesen beanspruchen keine Vollständigkeit, sie sollen die Aufmerksamkeit auf den Zusammenhang von Medizin und Ökonomie lenken (T. Ripke, S. 30-—70).

1. „Die Produktion von Mehrwert welche die Erhaltung des ursprünglich vorgeschossenen Werts einschließt, erscheint so als der bestimmende Zweck, das treibende Interesse und das schließliche Resultat des kapitalistischen Produktionsprozeß, als das wodurch der ursprüngliche Wert in Kapital verwandelt wird“ (Marx, Resultate, S. 5). Die Intensivität der Arbeit „über den Durchschnittsgrad“ schafft dem Kapital Mehrwert. Die Arbeitskraft, die sich am Markt als Ware anbieten muß, bedarf bestimmter Lebensmittel, um sich zu erhalten und zu reproduzieren. Diesen Lebensmitteln im weitesten Sinn sind auch die medizinischen Dienstleistungen zuzurechnen. Die Summe der Lebensmittel muß hinreichen, dem arbeitenden Individuum seinen Lebenszustand zu gewähren.

Die Gesundheitsversorgung der Lohnabhängigen ist notwendig Element dieses Systems, die Leistungen der Institutionen stellen Äquivalente für die aus ihrem Lohn gezahlten Gelder dar. Die Versicherten zahlen von dem Äquivalent des Wertes ihrer Arbeitskraft periodisch Vorschüsse an die Krankenkassen und haben nach dem Ausscheiden aus dem Arbeitsprozeß Anspruch auf Leistungen.

Der Tauschwert des Arbeitsvermögens ... wird gezahlt, wenn der Preis der Lebensmittel gezahlt wird, die in einem gegebenen Gesellschaftszustand gewohnheitsmäßig notwendig sind, damit der Arbeiter sein Arbeitsvermögen mit dem notwendigen Grad von Kraft, Gesundheit, Lebensfähigkeit überhaupt ausübe ...

(Marx, Resultate, S. 117)

2. Wir haben festgestellt, daß die ärztliche und pflegerische Tätigkeit eine Dienstleistung darstellt. Der Arzt erhält Geld, um gesund zu machen, er gibt dafür einen Gebrauchswert. Er tut dies nicht in gegenständlicher Form, sondern in der Form der Tätigkeit Medizin. Dienstleistungen unterliegen den Gesetzen der Warenproduktion und der Zirkulation. Die produzierten Waren treten in der Zirkulationssphäre deshalb nicht in Erscheinung, weil sie ihres spezifischen Gebrauchswertes wegen bereits während ihrer Produktion konsumiert werden müssen. Das entsprechende Symbol für den Vollzug des Tauschaktes (für die Ware Dienstleistung) ist in der ärztlichen Praxis der Krankenschein.

Der Unterschied zum normalen Tausch liegt also in der besonderen Eigenschaft der medizinischen Dienstleistungen, d.h. dem besonderen Charakter des Gebrauchswertes medizinische Dienstleistung.

3. Die Produkte der menschlichen Arbeit erhalten ein eigenes Leben. „Das Geheimnisvolle der Warenform besteht also einfach darin, daß sie den Menschen die gesellschaftlichen Charaktere ihrer eigenen Arbeit als gegenständliche Charaktere der Arbeitsprodukte selbst, als gesellschaftliche Natureigenschaften dieser Dinge zurückspiegelt, daher auch das gesellschaftliche Verhältnis der Produzenten zur Gesamtarbeit als ein außer ihnen existierendes gesellschaftliches Verhältnis von Gegenständen“ (Marx, Kapital 1, S. 86).

Die Arzt-Patient-Beziehung gestattet nicht einfach den Austausch der Produkte abstrakter Arbeit gegeneinander. Die Tätigkeit des Arztes ist in ihrem Wert nicht allein von der Arbeitsleistung bestimmt, die der Arzt infolge seiner Qualifikation erbringt, sondern im „Humanum“, „dem Bedürftigen zu helfen“ usw.; das ist der Fetischcharakter in der Beziehung von Arzt und Patient. Im Ritual der ärztlichen Handlungsweise scheint etwas aus seiner Natur Wertvolles zu liegen, wie etwa im Gold. Wirksam kann dieses Verhältnis erst dann werden, wenn es in eine Gesellschaft gerät, in der nicht bewußt und planvoll der Anteil jedes Arbeitenden an dem vorhandenen sachlichen Reichtum geregelt wird. In der kapitalistischen Gesellschaft bemißt sich dieser Anteil jedes Arbeitenden an dem Preis seiner Waren auf dem Markt, der sich als deren Natureigenschaft darstellt.

Wie dem „Jahrbuch der österreichischen Sozialversicherung“ für 1969 zu entnehmen ist, stieg das durchschnittliche jährliche Ärztehonorar (für Vertragsärzte) wie folgt:

| 1959 | S 97.327 |

| 1968 | S 274.375 |

Das ist eine Steigerung von rund 275 Prozent. Im selben Zeitraum 1958 bis 1969 belief sich die Erhöhung der Verbraucherpreise (Basis 100 = 1958) auf 140,8. Im gleichen Abschnitt betrug die Reallohnentwicklung knappe 50 Prozent. 1969 waren die durchschnittlichen Monatseinkommen für Arbeiter bei S 3370, für Angestellte bei S 4053, die entsprechenden Jahreseinkommen (mal 12 bzw. mal 14) daher, wobei man die oben angegebenen durchschnittlichen Jahreshonorare der Vertragsärzte vergleichen mag:

| 1969 | S 40.440 | für Arbeiter |

| S 56.742 | für Angestellte |

Die Steigerung der Ärztehonorare ist nicht aus Mehrbehandlung oder/und Anstieg der Patientenzahl zu erklären, wenn diese auch die Tendenz. verstärken. Das Honorar je Fall betrug 1959: S 43,11; 1968: S 93,34.

Diese Honorare gelten für 5398 Vertragsärzte (1958), welche sich wieder aus 3650 praktischen Ärzten und 1838 Fachärzten zusammensetzen. Rechnet man noch verschiedene Nebeneinkünfte (Betriebsarzt, Amtsarzt usw., Privatpatienten) kommt man gegenwärtig auf ein durchschnittliches Jahreseinkommen österreichischer Ärzte von etwa 300.000 S (was noch sehr knapp geschätzt ist). Regelmäßig bringt daher die „Österreichische Ärztezeitung“ Artikel über Geldanlage, zuletzt 25. Juni 1971: „Wie lege ich mein Geld richtig an?“

Nicht veröffentlicht sind die Einkommen von Universitätsprofessoren (nach Fach verschieden zu beurteilen), Chefärzten, Primarien und Privatärzten, sie sind schon oft und vergeblich eingeschätzt worden, mit Sicherheit ist nur zu sagen, daß sie ein Mehrfaches der Durchschnittseinkommen betragen.

Wir haben diese unglaubliche Ungleichheit auf die Struktur der kapitalistischen Gesellschaft zurückgeführt, die für diesen objektiven Widerspruch verantwortlich ist. Das bedeutet nicht, daß in den sozialistischen Staaten, in denen der Gesundheitsdienst sozialisiert wurde, ähnliche Ungleichheiten nicht vorzufinden sind. Zumindest hat jedoch die Sozialisierung eine weitaus effektivere Prophylaxe und allgemein ein höheres Gesundheitsniveau eingebracht (vgl. DDR — Bundesrepublik, Scholmer in diesem Heft).

Die gegenwärtigen Verhältnisse im Gesundheitswesen sind aber nicht naiv der Tätigkeit der Ärztekammer anzulasten, die es immer sehr gut verstanden hat, die Interessen ihres Standes durchzusetzen. Eine bedeutende Rolle nimmt die österreichische Sozialdemokratie ein, die Sozialversicherung ist im wesentlichen ihr fragwürdiges Verdienst.

V. Exkurs 1: „Soziale Sicherheit“

Die Institution „sozialer Sicherheit“, die österreichische Sozialversicherung, vermerkte 1969 Einnahmen in der Höhe von 41 Milliarden Schilling, das entspricht 17,7 Prozent des Volkseinkommens. (Das Budget des Bundeshaushaltes stand 1969 bei 90,5 Milliarden Schilling.) Der Anteil der Krankenversicherungsträger betrug 1969 über 11 Milliarden Schilling, nicht gerechnet die 2 Milliarden der Unfallversicherung.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges trat die SPÖ für die Wiederherstellung des früheren Systems der Sozialversicherung ein und verlangte zwei wesentliche Reformen: die Einrichtung eines vereinheitlichten Verwaltungskörpers; und Delegierte der Arbeiter und Angestellten im bürokratischen Apparat. Diese Forderung wurde aber nicht vom sozialdemokratischen Ministerium unterstützt, welches den Unternehmern — vor 1934 stellten sie ein Viertel — sogar ein Drittel der Delegierten zugestand. Der spätere Kompromiß brachte weder die Vereinheitlichung noch das ständische System von Versicherungsanstalten nach Vorstellung der ÖVP. Mehr als die Hälfte der Delegierten wird von den Kammern und vom Gewerkschaftsbund gestellt; die Delegierten kommen aus dem bürokratischen Apparat und nicht aus der Mitgliederschaft.

Weiterhin ist die SPÖ dem Versicherungsprinzip verpflichtet. Das widerspricht jener Auffassung, welche die soziale Sicherheit als Recht jedes Staatsbürgers, unabhängig vom Versicherungsprinzip, kennzeichnet; der nationale Gesundheitsdienst in Großbritannien, von der Labour Party eingerichtet, ist das beste Beispiel, das zum „österreichischen System“ in Widerspruch steht.

Die Ungerechtigkeit ist die ökonomische Basis des österreichischen Systems: Bei einer Kopfquote von 2723 S, die jährlich für den Versicherten aufgewendet wird, (Krankenversicherung der Unselbständigen, 1969) zahlt der Versicherte von seinem Lohn jährlich 2595 S. Zugleich vernichtet die schleichende Inflation die ohnehin kleinen Kapitalreserven der Sozialversicherung und eliminiert damit die Grundlage des Versicherungsprinzips.

Der unübersichtliche Apparat der Versicherungen und die für den Versicherten völlig undurchsichtige Berechnungsgrundlage lassen auch das vermissen, was Kreisky „Demokratisierung“ nennt. Die Übersicht über Ausgaben und Einnahmen, das „Jahrbuch der österreichischen Sozialversicherung“, herausgegeben vom Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, kann praktisch keine Aufschlüsse über die Gebarung vermitteln. Hier wurden 40 Milliarden Schilling umgesetzt, demokratische Kontrolle besteht keine.

VI. Exkurs 2: Pharmaindustrie

Die Einflußnahme der pharmazeutischen Industrie geht über den rein ökonomischen Bereich: sie verhindert z.B. jede Form von psychotherapeutischer Behandlung. In der Psychoanalyse etwa ist der Arzt nicht mehr Verteiler für die Ware Medikament, der Analytiker verhindert durch seine Methode den Tribut an die Industrie: er garantiert nicht deren Profit.

Der Wirkungsbereich der medizinischen Industrie ist seit dem Zweiten Weltkrieg ungeheuer gestiegen. Nicht nur die Zulieferungsindustrie (für medizinische Einrichtungen) ist rapide gewachsen: jährlich um etwa 16 Prozent für Heilbehelfe und Zahnersatz; von der Spitalserhaltung nicht zu sprechen, der ganze Unternehmenszweige gewidmet sind. Auch die Heilmittel haben gigantisch zugenommen. Nach der Heilmittelstatistik stiegen die Ausgaben von 1,07 Milliarden Schilling (1966) auf 1,51 Milliarden (1968). Der Gesamtaufwand der Kassen für Medikamente stieg im Zeitraum 1957 bis 1969 um 216 Prozent. Die Kosten einer Verordnung betrug 1957: S 10,94 und 1969: rund 24 Schilling.

Brooks schreibt in der „Österreichischen Ärztezeitung“ (10. Oktober 1970), daß „beim Arzneimittel der klassische Fall einer gestörten Marktfunktion“ vorliegt, denn der „Konsument (habe) weder auf den Umfang noch auf die Art des Verbrauches einen nennenswerten Einfluß“.

Die exorbitante Umsatzausweitung wird auf drei Faktoren zurückgeführt: „Vergrößerung des Arzneimittelschatzes, ... Mengenkonsum ... und Preissteigerungen“. Mittels einer Stichprobenerhebung konnte jedoch festgestellt werden, daß weder die Verordnungshäufigkeit noch die Stückzahl je Kopf beträchtlich zugenommen haben. Auch „neue“ Medikamente sind nicht Ursache der Steigerung des Medikamentenumsatzes, um 45 Prozent von 1966 bis 1968, diese „Meinung ist durch unsere Untersuchung (Stichprobenerhebung) nicht zu verifizieren“, schreibt Brooks. Vielmehr: Die pharmazeutische Industrie hat im Zeitraum 1966-1968 Preissteigerungen vorgenommen, die etwa bei 300 Millionen Schilling liegen, das sind etwa 30 Prozent. (Der Verbraucherindex: Basis 1966 = 100 stand 1968 auf 106,9). Die Profite der pharmazeutischen Monopole bestimmen wesentlich die Kostenfrage.

Die Monopole in dieser Industrie beruhen im Grund auf der Duldung des Staatsapparates, dieser wird objektiv das Ausführungsorgan der Industrie. Monopolisierte Preisbildung und institutionalisierte Verwendung bestimmen die Produktion in diesem Teilbereich. Im „Wohlfahrtsstaat“ siegt nicht, wie es die sozialdemokratische Version behauptet, „der Mensch“, sondern die Willkür der privatkapitalistischen Rationalität.

In jener Ausgabe der „Ärztezeitung‘“, in der die Kritik an der „Kostenexplosion“ der Medikamente erschienen war, betrug die Reklame der pharmazeutischen Industrie 74 Seiten bei einem Gesamtumfang von 182 Seiten.

H. Schäfer schreibt in seinem Buch „Die Medizin heute“ über die Reklametechnik der Industrie: „Mir liegen Zahlen aus den USA vor, wonach jährlich etwa 400 neue Pharmaka auf den Markt geworfen werden, wobei natürlich die jeweiligen Modeprodukte das Hauptkontingent darstellen. Augenblicklich sind, bezeichnend genug, die Psychopharmaka führend, und es gibt eigene Kongresse und Zeitschriften des Faches Psychopharmakologie ... Die Menschen geben allein für Markenartikel der Arzneimittelindustrie in den USA jährlich 1,7 Milliarden Dollar aus (1962). Die Reklame, welche sie zu diesen Ausgaben bewegt, kostet 350 Millionen Dollar, dreimal mehr als die Betriebskosten aller 85 Medizinischen Fakultäten des Landes. Eine der größten deutschen pharmazeutischen Firmen hat einen Jahresetat für Werbung (1962) von 11 Millionen DM, und in Deutschland werden täglich mehr als 2 DM für Reklmae pro Arzt, nämlich über 60 Millionen DM jährlich ausgegeben ... Dies alles ist ein Aufwand, der nur dazu dient, Bedürfnisse zu wecken, beziehungsweise ihre Befriedigung zu lenken, nicht aber, sie zu befriedigen.“

VII. Medizinische Ausbildung als politischer Prozeß

Entsprechend dem naturwissenschaftlichen Krankheitsbild ist die Ausbildung des Medizinstudenten auf Internalisierung naturwissenschaftlicher Methode und Denkweise gerichtet. Mit solcher Verabsolutierung verleugnet diese Pädagogik die Gesellschaft: Im Sinne bürgerlicher Auffassung ist der Mensch bloß Individuum, zu dem die Gesellschaft a posteriori hinzukommt.

Die Motivationen der Studenten liegen auf verschiedenen Ebenen (Krähe/Schöning, S. 9-13). In Österreich stammt die Hälfte der Medizinstudenten aus Akademikerfamilien, etwa ein Drittel aller Studienanfänger haben einen Arzt zum Vater (Schober). Medizinstudenten rekrutieren sich nicht nur aus den gesellschaftlich privilegierten Klassen, auch der EntschluB zum Medizinstudium erfolgt unter dem mehr oder weniger großen Einfluß des Vaters. Der Vater tritt hier noch in seiner bürgerlich-traditionellen Funktion hervor. Er ist Träger und Vermittler des seinem sozio-ökonomischen Status entsprechenden Interesses an der Aufrechterhaltung des gesellschaftlichen Status quo.

Der humanitäre Aspekt in der Berufswahl, der gerne ideologisch vorgeschoben wird, ist in der Regel nur bei Studienbeginn zu finden. Die Studenten beginnen ihr Studium mit einer idealistischen Attitüde, die unter dem Einfluß des rigiden Studiums immer mehr desillusioniert wird. Ihre Einstellung wandelt sich zu Zynismus.

Durchgängiges Motiv ist die starke Identifikation mit dem Beruf, Ursachen haben wir bereits angezeigt. Braunsdorf schreibt in diesem Zusammenhang: „Diese auf den Beruf ausgerichtete antizipatorische Sozialisation ermöglicht die sich kontinuierlich vollziehenden nahezu bruchlosen Übergänge zwischen einzelnen Ausbildungs- und Berufspositionen. Die Möglichkeit, die rigiden Rollensequenzen später während des Studiums durchbrechen zu können, um Ansätze von Rollendistanz schaffen zu können, scheint relativ gering zu sein. Denn je früher das Individuum in seinem primären Sozialisationsprozeß Werte und Normen vermittelt bekommt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, daß diese fest internalisiert werden“ (M. Braunsdorf, S. 94).

Die patientenferne Ausbildung (in Wien kommen auf eine Stunde „Praktikum“ etwa 30 theoretische Vorlesungsstunden im klinischen Studienabschnitt) erlaubt die maximale Ausrichtung auf ein Normensystem, in dem Arzt-Sein alles, Patient-Sein nur wenig bedeutet.

Die erste medizinische Beziehung, welche im Studium hergestellt wird, ist eine Objekt-Beziehung: eine Leiche im Seziersaal. Dergestalt verkümmert Medizin zu Veterinärmedizin. Soziogenes und psychogenes Leiden bleiben sprachlos in der herkömmlichen Medizin. Gerade in der Psychosmatik müßte man beim Kranken verstehend zulassen, was man in langer Anpassung zu unterdrücken gelernt hat. Was Physiologie derart unter Druck setzt, daß Funktionen sich krankhaft ändern, darf nicht bekannt werden. In den mühevollen Jahren des Studiums sind Phantasie und sozialer Prozeß ausgesperrt; sonst körnten schließlich die überlieferten Kategorien das repressive Menschenbild und die Herrschaft des Kapitals in Frage gestellt werden.

VIII. Zusammenfassung

Mit der Organisierung des kapitalistischen Systems, dem Aufstieg des Imperialismus, werden alle gesellschaftlichen Bereiche reell der Herrschaft des Kapitals subsumiert. Die Bedeutung der Medizin ist in diesem Zusammenhang besonders dargestellt worden. Das Alltagsbewußtsein, das sich der praktischen Welt bemächtigt, wird in der Medizin von einem quasi-archaischen Bewußtsein überlagert: im täuschenden Bild des „Humanum“ entfaltet sich ein Bild vom Menschen, beherrscht von Repression, einer naturgegebenen Schuldhaftigkeit und Bosheit, die endlich in der Unvermeidlichkeit des Gegenwärtigen mündet: das ist das fetischisierte Bild vom Menschen in der Medizin. Andere ideologische Traditionen kommen aus der unmittelbaren historischen Vergangenheit. Indem sich bürgerliche und individualistische Ideologie an die „technologische Rationalität“ anpaßt, kann sie überleben. Ihr eigentliches Wesen ist der Konservativismus.

Die Basis des Prozesses wurde versucht in der Ökonomie der Medizin aufzuzeigen. Am Beispiel der pharmazeutischen Industrie konnte nachgewiesen werden, wie sich das kapitalistische Interesse einer öffentlichen Angelegenheit bedient: Maximierung des Profits unter Aufsicht des Staates in Gestalt der Sozialversicherung. Infolge der Geschwindigkeit der kapitalistischen Entfaltung wird die Medizin ihrer selbstzufriedenen „Autonomie“ beraubt und notwendig vergesellschaftet. Ob dies in einem staatskapitalistischen System oder in einer sich emanzipierenden Gesellschaft stattfindet, wird unter anderem auch von den zukünftigen Ärzten abhängen.

Me-ti sagte: Wichtiger, als zu betonen, wie unrichtig es ist, Unrecht zu tun, ist es, zu betonen, wie unrichtig es ist, Unrecht zu dulden. Unrecht zu tun haben nur wenige Gelegenheit, Unrecht zu dulden viele. Das Mitleid mit andern, das nicht das Mitleid mit sich selbst ist, muß man für weniger zuverlässig halten, als das Mitleid mit sich selbst, das zugleich das Mitleid mit anderen ist.

(B. Brecht, Me-ti, S. 66)

Anmerkung

Bewußt wurden einige Probleme ferngehalten. Fragestellungen der Psychiatrie und ihrer Funktion, der eigentlichen Soziologie der Medizin, Krankenhausorganisation usw. wurden nicht behandelt: sie bedürfen einer gesonderten Behandlung, die auf gedrängtem Raum nicht geleistet werden kann.

Literatur

- Balint M., Der Arzt, sein Patient und die Krankheit, Frankfurt 1970.

- Braunsdorf M., Ansätze einer Analyse des Medizinstudiums ..., in: Emanzipation und Disziplinierung, Hrg.: Verband Deutscher Studentenschaften, Köln 1969.

- Deppe H.-U., Zum „Objekt“ der Medizin, in: „Das Argument“ 50 (Zur Kritik der bürgerlichen Sozialwissenschaft), 1970.

- Fidelsberger H., Endstation Wohlfahrtsstaat, Wien 1970.

- Finzen A., Arzt, Patient und Gesellschaft, Stuttgart 1969.

- Habermas J., Strukturwandel der Öffentlichkeit, Neuwied 1962.

- Jores A., Die Medizin in der Krise unserer Zeit, Stuttgart 1961.

- Krähe H./Schöning G., Funktion der Medizin in der medizinischen Ausbildung, in: „Das Argument“ 60 (Kritik der bürgerlichen Medizin), 1970.

- Lipross O., Logik und Magie in der Medizin, München 1969.

- Marx K., Resultate des unmittelbaren Produktionsprozesses, Frankfurt 1969.

- Marx K., Das Kapital 1-3, Marx-Engels Werke 23/24/25, Berlin 1968.

- Mitscherlich A., Krankheit als Konflikt, Frankfurt 1967.

- Niedermayer A., Ärztliche Ethik, Wien 1954.

- Parsons T., Definition von Gesundheit und Krankheit ..., in: Der Kranke in der modernen Gesellschaft, Hrg.: Mitscherlich/Brocher, von Mering, Horn, Köln 1969.

- Ripke T., Warenproduktion, Kapitalismus und Gesundheitswesen, in: „Das Argument“ 60.

- Schaffer H., Die Medizin heute, München 1963.

- Schober, Medizinstudium und Ärztebedarf in Österreich, Wien 1971.

- Sigerist H. E., Die Heilkunde im Dienst der Menschheit, Stuttgart 1954.

- Stralau J., Verantwortliches ärztliches Handeln, in: Engelmeier-Prokes, Leitbilder des modernen Arztes, Stuttgart 1971.

- Strotzka H., Sozialpsychiatrische Untersuchungen, Wien 1958.

- Jahrbuch der österreichischen Sozialversicherung 1969.

- Österreichische Ärztezeitung.

- Wirtschafts- und sozlalstatistisches Taschenbuch 1970, Hrg.: Österr. Arbeiterkammertag.