Föderalismus als Mode

Regionalismus als Ideologie

Was verbirgt sich hinter dem „Europa der Regionen“?

Regionalismus und Föderalismus werden meist in einem Atemzug genannt. Die Begriffe werden synonym verwendet, obwohl sie konzeptuell durchaus zu unterscheiden wären. Aber auf Unterscheidungen und Differenzierung scheint die derzeitige Debatte nicht abzuzielen. Es genügt, wenn beide Begriffe emotionell positiv besetzt sind oder zumindest einer davon (Regionalismus) angenehme Assoziationen weckt, damit der zweite (Föderalismus) unter der Hand eingeführt werden kann.

Sofern sich überhaupt eine Programmatik hinter den beiden Schlagworten erkennen läßt, gibt sie sich attraktiv und wohlgefällig. Die Konjunktur von politischen Modernisierungsschüben ausnutzend, heischt sie nach Popularität und Zustimmung. Wer Einwände erhebt oder Zweifel geltend macht, setzt sich dem Geruch aus, rückständig zu sein und „die Zeichen der Zeit“ nicht erkannt zu haben. Die Programmatik stellt auf positiv besetzte Schlagworte ab, wie regionale Vielfalt, Dezentralisierung, Stärkung der Identität, weniger Bürokratie, mehr Bürgernähe, direkte Mitsprache, Selbstbestimmung statt Fremdbestimmung, verstärkte Autonomie kleiner Einheiten, Verankerung des Subsidiaritätsprinzips usw. Diese Signalworte wecken nicht nur allgemeine positive Assoziationen, sondern weisen auch auf faktische Demokratiedefizite des Staates und auf neuralgische Punkte repräsentativ-demokratischer Organisationen hin.

Vom „Staatsversagen“ wird dort gesprochen, wo der Staat bei der Bekämpfung von Problemursachen gesellschaftlicher Ungleichheit oft ineffektiv und in der vorausschauenden Gestaltung von ökonomischen und sozialen Strukturen ineffizient ist (Jänicke/Bachmann 1991). Diese Ineffizienz kann Ausfluß einer „Interventionsschwäche“ sein, die der Staat beispielsweise dort zeigt, wo angesichts voraussehbarer katastrophaler ökologischer Entwicklungen keine politischen Gestaltungsmöglichkeiten wahrgenommen werden. Daß die staatlichen Ordnungskompetenzen offensichtlich auch im sozialen und demokratiepolitischen Bereich unterentwickelt sind, zeigt sich gegenwärtig etwa an der Ratlosigkeit und Untätigkeit von Politik und Sicherheitsinstitutionen angesichts der immer brutaler werdenden kriminellen Übergriffe auf Ausländer und Asylanten in Deutschland, angesichts des in West- und Osteuropa wieder beängstigend ansteigenden Antisemitismus, angesichts der sich ausweitenden rassistischen Hetze gegen Sinti und Roma.

Gegen den übermächtigen Zentralstaat?

Die populäre Stilisierung des Staates zu einer übermächtigen und unnahbaren Kontroll- und Steuerungsinstanz ist die andere Seite der Medaille. Sie ist mit Ursache für die reale Staatsverdrossenheit vieler BürgerInnen, die vor allem von der Bürokratisierung und zentralistischen Machtsteigerung in Parteiapparaten und politischen Entscheidungsinstanzen abgestoßen sind.

Unter dem zuletzt genannten Blickwinkel bekommt die Forderung nach funktioneller und räumlicher Dezentralisierung staatlicher und politischer Institutionen Sinn und Berechtigung. Die Gleichsetzung von Dezentralisierung und Demokratisierung wird jedoch im folgenden zu problematisieren sein. Grundlage dafür sind die sich schon in Ansätzen abzeichnenden Prozesse einer problematischen Regionalisierung und einer parteipolitisch besetzten Föderalisierung. Vorweg wäre zu fragen, weshalb die Forderung nach Dezentralisierung sofort in eine „Verfassung“, in ein gesetzesförmiges Statut der Landes- oder Regionalbehörden gebracht werden muß. Das Festhalten am Verfassungsdiskurs unterstreicht nicht nur das Juristenmonopol in der Föderalismusdebatte (vgl. das diesbezügliche Engagement von Juristen der Landesuniversität Innsbruck und der politischen Beamtenschaft der Landesregierungen in Tirol und Kärnten), es ist auch ein Hindernis bei dem Bestreben nach bürgernaher Politik und breiter Partizipation. Unter der Zielsetzung, daß Demokratisierung eine vermehrte Teilhabe an den gesellschaftlichen Entwicklungen und eine kompetentere Verfügung der Menschen über ihre Lebensumstände bedeutet, muß der Alltag vor einer weiteren Verrechtlichung geschützt werden — auch und gerade wenn diese Verfassungen „nur“ regionale oder lokale Geltung haben. Die Alternative zur herkömmlichen staatlich-bürokratischen Regelung von Interaktionsverhältnissen kann demnach nicht in deren Ausdifferenzierung und regionalpolitischen Anpassung liegen, selbst wenn dabei einige Demokratiedefizite oder die oben zitierten Interventionsschwächen gemildert würden.

Die fotografische Erfassung eines Objekts mittels Weitwinkel- oder Teleobjektiv ändert nichts am Objektcharakter des Gegenstandes, der fotografiert wird. Ähnlich verhält es sich auch mit den demokratischen Instrumentarien, die die hierarchischen Subjekt- und Objektrollen im politischen Handlungsfeld unangetastet lassen. So muß z.B. die Einsetzung eines Ombudsmannes oder eines Volks- oder Bürgeranwalts nicht unbedingt bedeuten, daß die Betroffenen nun in die Lage kommen, ihre Lebensbedingungen besser und direkter mitbestimmen zu können. Es gibt zumeist lediglich eine neue Zwischeninstanz, die zur obersten hierarchischen Machtpositionen gewisse Interessen weitervermittelt oder, wenn die Ombudsstelle über ausreichende eigene Kompetenzen verfügt, diese Vermittlung zugunsten der „Kleinarbeitung“ von Interessen der Klientel unterläßt.

Das „Europa der Regionen“ läßt grüßen

Außer den programmatischen Erklärungen der Politiker zum „Europa der Regionen“ und außer den positiven Assoziationen, die mit dem Regionalismusthema verbunden sind, gibt es noch die Ebene der sozialen Realität als Prüfstein für verbale Bekenntnisse und politische Ambitionen. Bisher bietet allerdings diese Realität gerade dort ein eher abschreckendes Bild vom „Europa der Regionen“, wo die regionale Identität in Sonntagsreden besonders stark beschworen und strapaziert wird: in Tirol und in Kärnten. Die jüngsten zwei Beispiele zeugen von der grotesken Differenz zwischen politischer Rhetorik und Realität.

Beispiel „Eismensch“

Im September 1991 wurde von einem bronzezeitlichen Sensationsfund berichtet. Auf dem Tiroler Similaungletscher gab das Eis die Leiche eines ca. 4000 Jahre alten Mannes frei. Der „Urtiroler“, der eisige „Homo-Tyroliensis“, wurde über Nacht nicht nur weltbekannt sondern auch Streitobjekt der Region. Starb der „Eismensch“ auf der nordtiroler Seite des Gletschers, dann würde er Österreich gehören, wurde er auf der südtiroler Seite ausgegraben, so wäre er Besitz des italienischen Staates. Eine bilaterale Kommission aus Vermessungstechnikern hatte die Fundstelle und die Staatsgrenze nachzumessen. Pech für Österreich. Der Fundort lag eindeutig, wenn auch ganz knapp, auf der südtiroler Seite. Inzwischen beriet der nordtiroler Landeschef, aus Angst, der „Eismann“ könnte womöglich in die Bundeshauptstadt Wien verlegt werden, mit dem Bundesminister für Wissenschaft und Forschung: der „Eismann“ darf in Innsbruck bleiben. Aber: Der südtiroler Landeschef hatte schon das „ausschließliche Eigentum an dem Fund“ reklamiert (für Südtirol und damit für Italien). Das zwischenstaatliche Tauziehen drohte sich auszuweiten: „Der Finder des Similaunmannes, ein Urlauber aus Nürnberg, hat unterdessen einen Innsbrucker Anwalt mit der Wahrung seiner Rechte an der Entdeckung beauftragt“ (Kärntner Tageszeitung, 1.10.1991). Außerdem hatten die Bürgermeister der betroffenen nord- und südtiroler Gemeinden ebenfalls Besitzansprüche geltend gemacht. Die nordtiroler Gemeinde Sölden will dem Eismann ein eigenes Museum bauen, um ihn so gegen „die Walschen“ (Italiener) zu verteidigen (Kurier, 20.10.1991). Italien hingegen fordert vehement den Mann aus dem Eis von Österreich zurück und kündigt an, im kommenden Jahr neue Grabungen am Similaungletscher durchführen zu lassen „durch italienische Archäologen“ (AZ, 19.10.1991). Fazit: Der Streit über die „Besitzansprüche“ hält trotz Vermessung der Grenze an und wird zwischen Süd- und Nordtirol, den betreffenden Gemeinden, der österreichischen und italienischen Bundesregierung, den verschiedenen gerichtsmedizinischen, frühgeschichtlichen, archäologischen und anderen Wissenschaftsdisziplinen, Denkmalschützern und Findern ausgetragen. Für den rechten „Südtiroler Heimatbund‘“, der sich eigentlich freuen müßte, daß der „Urtiroler“ ihnen gehört, liegt der eigentliche politische Skandal dieser Geschichte darin, daß im Zuge der Vermessung der Fundstelle unter Beisein von Regierungsvertretern beider Länder die „Unrechtsgrenze“ zwischen Nord- und Südtirol „klarer denn je festgelegt wurde“ (Eva Klotz in: »Kronen Zeitung«, 10.10.1991). Damit hätten die Politiker die von ultra-rechts gewünschte Wiedervereinigung von Nord- und Südtirol propagiert als „Selbstbestimmungsrecht“ neuerlich brüskiert.

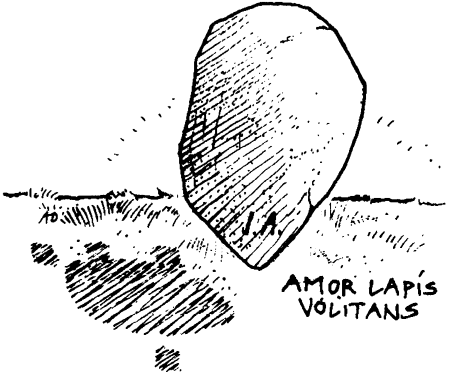

Beispiel „Fürstenstein“

Der Kärntner Landesfeiertag, der 10. Oktober, soll an Abwehrkampf und Volksabstimmung von 1918/1920 erinnern. Heute werden diese Ereignisse auch gerne als erste Wahrung des „Selbstbestimmungsrechtes“ durch das Kärntner Volk gefeiert. 1991 standen die Feiern unter dem Eindruck des blutigen Bürgerkriegs im zerfallenden Jugoslawien. Die Unabhängigkeit des neuen „Nachbarstaates“ Slowenien war schon längst proklamiert, der „Freiheitskampf“ der Slowenen gegen die jugoslawische Bundesarmee erfolgreich ausgefochten, da rauschte am 10. Oktober ein „Proteststurm“ durch die auf „heimattreu“ getrimmten Kärntner Lokalzeitungen:

„Slowenien vergreift sich am Kärntner Fürstenstein!“,

so die Skandal-Schlagzeile in der Kärntner Ausgabe der »Kronen Zeitung«. Was war geschehen? In der nationalen Euphorie wollte der neue slowenische „Staat“ möglichst rasch eine eigene Währung einführen. Als Übergangslösung ließ man Geldbons drucken und versah diese Zahlscheine mit dem Fürstenstein als Emblem. Von den Kärntner Landeshistorikern und Lokalpolitikern wird dieser Stein als „Urkärntner Verfassungs- und Rechtssymbol“ bezeichnet, da dieser Stein bei der Herzogeinsetzung im mittelaltlichen Karantanien eine zentrale Rolle spielte. Das offizielle Kärnten ist nun der Meinung, daß dieser Stein (der im Klagenfurter Landesmuseum aufbewahrt wird) zwar für die Kärntner Slowenen eine Bedeutung hat (schließlich fand die Einsetzung des Herzogs in „slawischer Sprache“ statt), daß aber das heutige slowenische „Staatsgebiet“ keinerlei Anspruch auf den Fürstenstein hätte — was geschichtlich gesehen freilich so auch nicht stimmt, da das historische Karantanien weite Gebiete des heutigen Sloweniens umfaßte. Man sprach also in Kärnten von einer „bewußten Provokation“ durch das neue Slowenien, das mit dem Abdruck des Fürstensteins auch alte Besitzanspüche signalisiere. Die Resolution des Kärntner Regierungskollegiums wertete den „Anspruch“ auf den Fürstenstein folglich als ein territoriales Begehren, folglich als einen „unfreundlichen Akt“ der slowenischen Regierung gegenüber Kärnten.

Während die Kärntner Slowenen der Kärntner Politik Provinzialismus vorwarfen und auf die Gefahr einer „internationalen Blamage“ hinwiesen, vermuteten die Kärntner Parteien hinter der „Provokation“ einen (nicht nur symbolischen) Gebietsanspruch im Sinne der in Kärnten gefürchteten „großslowenischen Träume“. Deshalb gab sich der derzeitige Kärntner Landeshauptmann Christof Zernatto (ÖVP) bei seiner 10. Oktober-Festansprache kämpferisch: Die slowenische „Anmaßung“ unterstreiche die Notwendigkeit des „geistigen Abwehrkampfes“ heutzutage. Auch die »Kronen Zeitung«, stets im Einklang mit der herrschenden Politik, wenn es gegen die Slowenen geht, drohte mit einem neuen Abwehrkampf: „Der einhellige Aufschrei über diese Herausforderung mag Slowenien eine Warnung sein: Die heutige Generation wird ebenso zu ihrer Heimat stehen, wie unsere Mütter und Väter vor 71 Jahren“ (Waltraud Dengel in: Kärntner »Konen Zeitung«, 10.10.1991). Peter Ambrozy (SPÖ) sprach von einer deutlichen Verschlechterung der gutnachbarlichen Beziehungen und forderte die (neuerliche) Garantie der Südgrenze Kärntens durch die neue Regierung Sloweniens. Jörg Haider (FPÖ) meinte, es dürfe darüber hinaus auch zu keiner Anerkennung Sloweniens durch Österreich kommen, solange diese Sache nicht bereinigt wäre. Zwecks „Bereinigung“ wandte sich Landeshauptmann Zernatto mit „der dringenden Aufforderung“ an den österreichischen Außenminister, er möge sofort „Schritte zur Beseitung dieses Symbols auf den slowenischen Geldscheinen“ unternehmen. Die zur Staatsaffäre gewordene Meinungsverschiedenheit über die historische Begründung und Zuordnung des Fürstensteins nahm ihren Lauf. Der rechtsextreme Kärntner Heimatdienst nahm die politisch inszenierte Empörung im Lande wieder einmal zum Anlaß, die ÖVP-SPÖ-FPÖ-Dreiparteieneinigkeit mit einer scharfen Erklärung darauf hinzuweisen, daß Wien Laibach klarzumachen habe, daß jegliche Einbeziehung Kärntens in einen großslowenischen Interessensraum als unfreundlicher Akt verurteilt wird usw. ...

Und Slowenien? Der Informationsminister reagierte gelassen und antwortete mit dem in Kärnten viel zitierten „Selbstbestimmungsrecht“: Welche geschichtlichen Symbole die Slowenen für wichtig erachten, könne man sich nicht von anderen Ländern vorschreiben lassen. Es gehöre zum „Selbstbestimmungsrecht der Völker“, daß die Slowenen ihre Geschichte selbst interpretieren und ihre Währung mit selbstgewählten Symbolen schmücken. Im übrigen dächte man ohnehin nicht daran, den Fürstenstein auf den offiziellen Banknoten abzudrucken. Ob damit die Angelegenheit „bereinigt“ ist, bleibt fraglich, schrieb sich doch am folgenden Tag der pensionierte Direktor des Kärntner Landesarchivs sein Mißtrauen von der Seele: „... und vergangene Woche wurde anläßlich eines Berichtes im Fernsehen (ZiB 1) aus Laibach kurz eine Goldmünze (echt oder Attrappe?) eingeblendet, die ebenfalls den Fürstenstein deutlich als Prägung zeigte“ (Kärntner »Kleine Zeitung« 12.10.91) — Waren alle geblendet? Hat’s denn sonst niemand gesehen?

Abgesehen vom Unterhaltungswert haben diese beiden Beispiele folgende Hinweisfunktionen: Sie zeigen, daß gerade jene Bundesländer, Parteien und Gruppen, die den Regionalismus auf ihre Fahnen geschrieben haben, bei regionalen Konfliktanlässen „staatlich“ reagieren: Zentralgewalten werden bemüht, Depeschen werden zwischen den Regierungen ausgetauscht, Regierungsvertreter werden als staatliche Briefträger und Botschafter ausgesandt, das staatliche Fernsehen berichtet im Hauptabendprogramm, Staatsgrenzen werden vermessen und völkisch besetzte Geschichtsmythen werden belebt. Die Beispiele zeigen außerdem, daß sich gerade jene Bundesländer, die für sich eine eigenständige Außenpolitik gegenüber den Nachbarn reklamieren (Nordtirol gegenüber Südtirol, Kärnten gegenüber Slowenien), weder über entwickelte Konfliktregelungsmechanismen noch über funktionierende Informationsaustausch- oder gar Völkerverständigungsebenen verfügen. Schließlich läßt sich als Hypothese formulieren: Wenn man das „Europa der Regionen“ denen überließe, die es am lautesten propagieren, dann würde daraus mit großer Wahrscheinlichkeit kein friedliches und grenzüberschreitendes Europa werden. Konflikte der beschriebenen Art werden nämlich nicht zum Aufbau regionaler, multiethnischer Identitäten oder zu einer perspektivisch vorausblickenden Geschichtsaufarbeitung genutzt, sondern zur Befestigung nationaler Feindbildschemata und bodenständiger Lokalmythen.

Das konjunkturelle Hoch des Ethnozentrismus

Rings um das Föderalismus- bzw. Bundesstaats- und Europathema gibt es eine klar erkennbare Konjunktur von politischen Schlagworten und Proklamationen. Am Beispiel der FPÖ läßt sich zeigen (und dieser Partei muß besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden, weil sie selbst beansprucht, auch in Sachen Föderalismus und „Freistaat“ die bundesweite Themenvorgabe zu machen), daß in dieser Partei noch vor 3 bis 4 Jahren ein ungebrochener Drang nach dem EG-Europa vorherrschte. Die FPÖ wollte Österreich je schneller desto lieber in der EG sehen, aus wirtschaftlichen, aber auch aus nationalen Gründen.

Mit leicht rassistischen Untertönen schrieb noch 1988 der FPÖ-Vordenker und „Parteihistoriker“, der in die Bundesratsfunktion gehobene Andreas Mölzer (vormals Chefredakteur und Mitarbeiter rechtsextremer Blätter wie »Kärntner Nachrichten« und »Aula«): Ist die „geradezu skurrile Entwicklung“ überhaupt denkbar, daß die EG die Türkei aufnimmt, Österreich aber nicht? Wo doch die Türkei als „kleinasiatischer Osmanen-Staat“ ein „Entwicklungsland“ sei, das Deutschland mit Millionen Türken überflute, während Österreich der „mitteleuropäische Kernstaat“ Europas schlechthin sei. Außerdem wäre es sowohl historisch logisch als auch wirtschaftlich und politisch (!) notwendig, durch einen Beitritt Österreichs „die europäische Teilung und somit auch die deutsche Teilung“ in Frage zu stellen (Mölzer 1988, S. 142).

Vermutlich konnte damals diese deutschnational betonte EG-Euphorie in Österreich wenig Emotionen, hervorlocken. So verfiel man in der FPÖ-Spitze zunehmend darauf, den EG-Anschluß indirekt zu betreiben, indem man sich vordergründig gegenüber der „Zentrale in Brüssel“ kritisch gab. Die Kritik am politischen „System“ Österreichs und an den „alten Parteien“ (mit ihrem Hauptsitz in Wien) wurde auf das EG-Europa (mit Sitz in Brüssel) ausgeweitet. Damit konnten auch Emotionen geweckt werden, denn wer hat nicht schon negative Erfahrungen mit „Bevormundung“ durch die Zentralbürokratie gemacht. Wer fürchtet nicht um seine Existenzgrundlage, wenn in Aussicht gestellt wird, daß die Großen die Kleinen „schlucken“ und die Regierungen von multinationalen Konzernen kommandiert werden? Wer will nicht beim Ping-Pong-Spiel zwischen dem fernen, anonymen Wirtschaftseuropa und der eigenen vertrauten Region auf der Seite des emotionalen Gewinners, der „Heimat“, stehen?

So wußte auch der FPÖ-Parteiführer Jörg Haider, daß populistisch und wahltaktisch zu gewinnen ist, wenn man pro „Heimat“ und kontra „Wien“ oder „Brüssel“ agiert. So wurden etwa für den kulturellen Reichtum der Kärntner Heimat vom (Oberösterreicher) Jörg Haider gleich drei Volksgruppen namhaft gemacht: „Kärnten mit seinen deutschen, slowenischen und windischen Menschen ...“ Dieser ethnischen Aufspaltung der Bevölkerung wurde die Vorstellung von einem „Europa als einem kulturellen Einheitsbrei“ gegenübergestellt und gleich dazugesagt, diese Vorstellung sei „für heimat- und volkstumsbewußte Menschen letztlich eine Schreckensvision“ (Zitate aus der „Regierungserklärung“ Jörg Haiders als Kärntner Landeshauptmann vom 30. Mai 1989). Später fügte er diesem Szenario noch hinzu, die vergangenen Jahrzehnte hätten gezeigt, daß „der Kommunismus“ vergeblich an der Schaffung eines „sowjetischen Einheitsmenschen“ gearbeitet hätte und somit auch das Konzept eines europäischen Einheitsmenschen zum Scheitern verurteilt sei.

Selbst wenn man dieser Logik nicht folgen kann oder will, muß man zugestehen, daß in diese Vorstellungswelt der ethnisch segregierten „Heimat“ die Kärntner Minderheitenpolitik bestens paßt. Auch die mit dem Minderheitenschulgesetz von 1988 beschlossene „Kärntner Trennungslösung‘, die slowenisch- und deutschsprachige Kinder in den ersten Grundschulklassen säuberlich zu scheiden versucht, ist auf Initiativen der Haider-FPÖ zurückzuführen (vgl. Gstettner 1988 und Oblak 1990). Dieses Kärntner Minderheitenschulgesetz ist für die hier herrschende ethnopolitische Sanierungs- und Eingrenzungsphilosophie repräsentativ: Das Gesetz ist von regionaler Relevanz, da es in den anderen Bundesländern mit ethnischen Minderheiten (bisher) nicht exekutiert wird. Es regelt menschliche Interaktionsverhältnisse (insbesondere die sprachlichen Beziehungen) durch Paragraphen und Erlässe, deren Einhaltung überwachbar und deren Nichteinhaltung sanktionierbar ist. Diese Dominanz der legistischen Struktur gegenüber dem lebendigen Verkehr zwischen Menschen kommt auch in dem Druck auf das individuelle Bekenntnisprinzip (der EItern) bei Anmeldung der Kinder zum Slowenischunterricht zum Ausdruck: Das Bekennen zur eigenen Sprache bzw. Volksgruppe eröffnet den Zugang zu Minderheitenrechten, zur zweisprachigen Ausbildung, eröffnet aber auch ein weites Feld von Mißgunst, Abgrenzung, Angst, Neid und Aggression (vgl. Larcher 1991). Das Gesetz manifestierte sich aber auch materiell, indem es den Bau von schulischen Trennmauern zwischen den Sprachgruppen und an manchen Orten sogar den Neubau von Zusatzklassen bewirkte. Damit macht das Gesetz räumlich und visuell deutlich, daß die Institution Schule (noch mehr als bisher) als geschlossene Anstalt ein Exerzierfeld der herrschenden Politik, als bauliches Symbol ein Ausdruck der ethnopolitischen Abwehr und Trennung ist (vgl. Gstettner 1990).

Auch auf einer anderen Ebene zeigte die von der politischen Obrigkeit vom Zaun gebrochene Föderalismus- bzw. „Freistaat Kärnten“-Debatte deutliche Züge der Abwehr, nämlich überall dort, wo Verpflichtungen einzuhalten gewesen wären, die auf Bundesebene verhandelt und entschieden wurden. Zum Beispiel:

- Der damalige Landeshauptmann Jörg Haider weigerte sich, „auf Kärntner Boden“ eine Bundesauszeichnung für die Befreiung Österreichs an Widerstandskämpfer und Partisanen zu verleihen.

- Das Land Kärnten verweigerte die Erfüllung der vom Bund vorgeschriebenen „Asylantenquote“ und nahm statt über 1.000 nur ca. 250 Flüchtlinge auf.

- Die Landesbehörden stellten sich lange Zeit gegen die Einrichtung einer zweisprachigen Volksschule in Klagenfurt-Celovec, die durch das Verfassungsgerichtshofurteil vom Dezember 1989 legitimiert war.

- Das Land und die Gemeinden wußten bis jetzt zu verhindern, daß das zweisprachige Kindergartenwesen gefördert und landesweit so ausgebaut wird, wie es den internationalen Standards interkultureller Pädagogik entspräche.

Wie frei ist der „Freistaat“ wirklich?

In der zweijährigen Regierungszeit Jörg Haiders (1989-1991) wurden entsprechende „Los von Wien“-Vorstellungen verstärkt mit der Idee eines „Kärntner Freistaates“ verkoppelt. Man erhoffte sich dadurch, auf die finanzielle und ideologische Ausstattung der Schul- und Kulturpolitik vermehrt Einfluß nehmen zu können, um in Zukunft z.B. auch verstärkt personalpolitische Kompetenzen im Bereich der Bundesschulen in die Hand zu bekommen (etwa bei Schulleiterbestellungen!). Vor allem aber sollte erreicht werden, daß die „Deutschkärntner Mehrheit“ über die slowenische Minderheit regieren kann, ohne ständig Rücksicht auf die „Wiener Zentralstellen“ nehmen zu müssen, die sich (nach einer verbreiteten Kärntner Meinung) den Wünschen der Minderheit gegenüber immer als zu nachgiebig und freigiebig gezeigt haben. In der Interpretation von Jörg Haider hat „der Bundesstaat“ in der Volksgruppenpolitik den Kärntnern immer „Entscheidungen von oben aufgezwungen“, wodurch „Unstimmigkeiten in der breiten Bevölkerung provoziert worden sind“ (Haider 1991, S. 33). Für diese regionalpolitische Deutung ist auch typisch, daß im Land Kärnten die Stimmung entstanden ist und weiterhin entfacht wird, die Bundesregierung in Wien würde Kärnten ständig vernachlässigen und die von Kärnten aus gemachten Vorschläge zu wenig ernst nehmen; dafür sprechen Schlagzeilen in dem FPÖ-Blatt »Kärntner Nachrichten«: „Kärntner sind auch Menschen!“ (10.1.1991); „Föderalismus ist für Wien nur ein Schlagwort“ (17.1.1991); „Berechtigte Ängste der Kärntner werden von Wien ignoriert“ (31.1.1991); „Heimatdienst fordert für Kärnten Autonomie“ (25.4.1991) usw. Diese Stimmung wird dann aber zumeist zur Durchsetzung ganz handgreiflich finanzieller Forderungen an den Bund genutzt (vgl. die Forderung aus Kärnten nach Bundesmitteln für einen „Südgrenzlandfonds“ oder nach einer „Aufholmilliarde“ für die Kärntner Wirtschaft; oder nach einer millionenschweren „Abstimmungsspende“ des Bundes zum Kärntner Landesfeiertag am 10. Oktober 1990). Und wenn’s ums Geld geht, dann wird Kärnten besonders gern zur armen und vernachlässigten Südregion erklärt. Jörg Haider: „Diese Fonds gibt es schon längst im Osten und Norden Österreichs. Daß Kärnten bisher nicht berücksichtigt wurde, ist eine weitere Benachteiligung Kärntens durch die zentralistische Bundesregierung!“ (KN 31.10.1991)

Was die Einlösung national-freiheitlicher Föderalismus- und Autonomievorstellungen für die ethnopolitische Zukunft des Grenzlandes Kärnten bedeuten würde, hat der „Kärntner Heimatdienst“ (KHD) als Vorreiter und Interpret der deutschnationalen Volksgruppenpolitik in einem 10-Punkte-Programm auf den Begriff gebracht (alle folgenden Zitate stammen von der KHD-Pressekonferenz vom 22.4.1991; die Ähnlichkeiten mit Aussagen von Jörg Haider sind nicht zufällig):

- Von jedem „heimat- und traditionsbewußten Menschen“ ist ein „europäischer Völkerbrei mit einer multikulturellen Gesellschaft“ entschieden abzulehnen.

- Das föderalistische „Europa der Regionen“ soll für Kärnten ein Optimum an „Autonomie“ bereitstellen, wobei die „bodenständige Bevölkerung“ über das ethnische Bekenntnisprinzip der jeweiligen Volksgruppe zugeordnet wird.

- Da der zweisprachige Unterricht ausschließlich eine Sache der Slowenen ist, muß jede Anmeldung zu so einem Unterricht als „ein Bekenntnis zur slowenischen Volksgruppe“ gewertet werden. Für „Deutschkärntner Kinder“ im gemischtsprachigen Gebiet soll das Erlernen der slowenischen Sprache lediglich „Freigegenstand“ sein.

- Außerhalb des gemischtsprachigen Territoriums ist bei dem Wunsch nach Unterricht in slowenischer Sprache die Zugehörigkeit von Schulkindern zur slowenischen Volksgruppe durch deren Eltern „glaubhaft“ zu machen (z.B. durch ein kurzes Gespräch in slowenischer Sprache mit dem Kind bei der Schulanmeldung).

- „Längerfristig“ (aber im Grund die ureigenste und älteste Forderung des KHD) sind die slowenischen Kinder in „eigenen Schulen oder zumindest in eigenen Klassen“ zusammenzufassen.

Dem Wunschdenken der Politiker und ihren Ankündigungen steht also eine Realität gegenüber, die die wirklichen Grenzen einer sogenannten regionalen Öffnung und Autonomie absteckt. Kernpunkt dieser Realpolitik ist die Anknüpfung an das europaweite Wiederaufleben des Nationalismus und des darauf bezogenen lokalpatriotischen Strebens nach „Selbstbestimmung“. Auf die fortschreitende multikulturelle Vergesellschaftung wird mit nationalem Bekenntnisdruck von oben und mit einem hoch emotionalisierten Abwehrmechanismus gegen alle fremdkulturellen Einflüsse geantwortet. Das „Selbstbestimmungsrecht der Völker“ wird gegen die „Verteidigung von Menschenrechten aus der Perspektive der potentiellen Opfer“ (György Konrad) ausgespielt und zum Instrument der Schaffung von ethnisch möglichst homogenen „Mehrheitsdemokratien“. Diese Regionen gilt es vor „ethnisch-kultureller Überfremdung“ (Andreas Mölzer) zu schützen; dort ist zu verhindern, daß „rumänische oder sonstige Gemisch-Mehrheiten“ (KN 20.12.1990) entstehen; deshalb ist den Einheimischen „Mut zu mehr Kindern“ (Andreas Mölzer) zu machen. Überhaupt sollen all jene in ihrer „Heimat“ bleiben, die es sich bei uns „nur wirtschaftlich verbessern wollen“ (Jörg Haider), anstatt durch „Aufbauarbeit“ zu Hause zu zeigen, „daß sie tüchtig sind“ (Jörg Haider). Die nationalen Abwehrkämpfer wollen den Regionalismus am liebsten so verstanden haben, daß jeder dort bleibt, wo er ihrer Ansicht nach hingehört bzw. wo er „hineingeboren“ ist. Diese Position spielt auch mit der Relativierung von Grundrechten: Menschenrechte hin, Menschenrechte her, wer als reiner Materialist die Heimat im Stich läßt, verstößt gegen die Pflichten, die den Heimattreuen auferlegt sind: „Neben den Menschenrechten kristallisiert sich zur Zeit auch so etwas wie ‚Menschenpflichten‘ heraus. Zu ihnen gehört zwangsläufig die Verpflichtung des Menschen, am Aufbau der eigenen Heimat mitzuarbeiten, jenen Lebensbereich, in den man hineingeboren wird, verantwortungsvoll mitzugestalten und nicht einfach aus rein materiellen Gründen Reißaus zu nehmen.“ (Andreas Mölzer in: KN 20.10.1990)

Die Funktion des medialen und ständig sich wiederholenden Aufgreifens der Regionalismus-Debatte liegt auf der Hand: Grundlegende, grenzüberschreitende bildungspolitische Ziele und Verpflichtungen, wie etwa Menschenrechtserziehung, Zweisprachigkeit und Friedenserziehung vor Ort, interkulturelles Lernen als völkerverbindendes Nachbarschaftslernen, ethnisch gemischter Unterricht in Offenen Schulen usw., werden der allgemeinen politisch-öffentlichen Thematisierung entzogen, abgewertet und „unter-ferner-liefen“ gereiht (vgl. Gstettner/ Wakounig 1991).

Die Minderheitenschuldiskussion in Kärnten zeigt exemplarischer, daß in einem zukünftigen „Freistaat Kärnten“ eher über die Möglichkeit der Einführung eines „Ahnenpasses“ für die slowenische Minderheit diskutiert wird — ähnlich wie vor mehr als 50 Jahren —, als daß man der Verpflichtung zum interkulturellen Lernen und zum Öffnen der Schulen nachgekommen würde.

Die neuen Grenzen verlaufen nach innen

Die These vom Zusammenhang zwischen der Regionalismus- bzw. Autonomiedebatte und der Durchsetzung neuer ethnopolitischer Grenzziehungs- und Trennungskonzepte in der Region ist also nicht aus der Luft gegriffen. Der dieser Debatte inhärente Populismus erhellt sich, wenn man bei den entsprechenden Programmen zwischen den Zeilen liest und den Text selbst auf die verborgenen Intentionen der Programmschreiber hin analysiert. Diese Intentionen sind auch aus anderen Aussagen derselben Politiker zu anderen Themen herauszuhören. Kontrasterlebnisse und gravierende Widersprüche kommen auf diese Weise zum Vorschein:

1. Parteien, die auf der einen Seite vehement für Dezentralisierung, Regionalisierung, Entbürokratisierung usw. eintreten, bauen selbst bürokratische Hürden auf und zentralisieren Machtbefugnisse dort in ihren Händen, wo es um die Interessenssphären der eigenen Partei geht. PolitikerInnen und Parteien, die stets den „mündigen Bürger“ im Munde führen, wollen kritischen BürgerInnen „das Handwerk legen“ (Jörg Haider), wenn diese sich mit unbotmäßiger Kritik gegen die herrschende Parteimeinung stellen. Parteien, die programmatisch für die bunte Vielfalt in der Region argumentieren, machen Minderheiten das Überleben schwer und arbeiten strukturell an deren zahlenmäßiger Eliminierung. (Südtirol ist diesbezüglich in den letzten Jahren eine Ausnahme geblieben.) Rechte Gruppen, die den sogenannten Ethnopluralismus im Programm führen, befürworten Einwanderungsstop und Ausgrenzungspolitik, um die „rassische Reinheit“ der Region zu fördern. Ihre Motivation ist klar: Ein homogenes Territorium läßt sich besser verwalten und kontrollieren — abgesehen von den nationalpolitisch-völkischen Intentionen, die explizit gegen alle multikulturelle Entwicklungen gerichtet sind (Fischer/Gstettner 1990, 5.68 ff).

2. Parteien, die im föderalistischen Sinn für eine Zurückdrängung der Staatsmacht sind, rufen auf der anderen Seite nach der starken Hand, nach einer Verschärfung von Gesetzen, nach umfassenden Kontrollmaßnahmen und warnen vor einer weiterreichenden Demokratisierung. In einem konkreten Fall geht eine FPÖ-Elitegruppe in einem Diskussionspapier sogar soweit, die „grundsätzliche Nichtdemokratisierbarkeit“ von Militär, Schule und Universität zu postulieren. (Fischer/Gstettner 1990, S. 16 ff; FORVM März 1990, S. 2)

In welchem größeren gesellschaftlichen Zusammenhang und in welchem politischen Diskurs wird die Regionalismusdebatte zumeist angeschnitten? Eine Durchsicht der einschlägigen Reden und Veröffentlichungen läßt Ansatzpunkte erkennen, die assoziativ — und eben nicht analytisch — mit den aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen verknüpft sind. Daß dabei unreflektiert alte verbale Traditionen, wie etwa die Rede von der „Neuordnung Europas“, wieder aufgegriffen werden, resultiert aus dem Gesamtkontext unaufgearbeiteter Vergangenheit und vernachlässigter politischer Bildungsarbeit.

Der affektive Diskurs des Nationalismus beruht auf folgenden Prämissen:

- Die Entwicklungen im Osten und Südosten würden vom Umbau und von der notwendigen Neuordnung Europas künden. Dies müsse auch Auswirkungen auf den Westen haben.

- Der wirtschaftliche Zusammenbruch in den Ländern des ehemaligen „Ostblocks“ sei eine Folge sozialistisch-zentralistischer Plan- und Kommandowirtschaft.

- Der moralische Zusammenbruch und das gegenwärtige Ideologievakuum müsse auf das Scheitern des Marxismus-Leninismus zurückgeführt werden.

- Der Zusammenbruch der militärischen Paktsysteme des Ostens und der diktatorischen Mega-Staatsgebilde sei als Versagen des sozialistischen Internationalismus zu werten.

- Der neue Nationalismus sei dagegen eine normale instinkthafte Reaktion von Unterdrückten und deshalb als „Völkerfrühling“ bzw. „Befreiungsnationalismus“ zu begrüßen.

Entsprechend der Strategie des Populismus werden hier die sozialen und ökonomischen Ursachen der gesellschaftlichen Entwicklungen im Osten wie im Westen ideologisch überhöht und bis zur Unkenntlichkeit verschleiert. Die Motive der Befreiung und Umgestaltung im Osten und Südosten werden reduktionistisch auf die diktatorische Unterdrückung des Nationalgefühls zurückgeführt. Ziel dieser Strategie ist es, dumpfe Emotionen und völkische Zukunftsvisionen wach zu halten, wobei darauf geachtet wird, daß eine gewisse Unaufgeklärtheit der Bevölkerung über den inneren Zusammenhang von Nationalismus und Barbarei erhalten bleibt. Mittels massenmedialer Unterstützung werden so politische Affektlagen konstruiert, auf die sich die jeweilige Propaganda abstützen kann. Im konkreten Fall geht es um die Weckung folgender Affekte:

- Der anti-zentralistische Affekt steht wohl an erster Stelle: Die Macht der Zentrale müsse gebrochen werden oder man müsse sich von dort los sagen; also schwingt man Transparente, z.B.: in Tirol „Los von Wien“, in Kärnten ebenfalls „Los von Wien“, in beiden Bundesländern „Los von Brüssel“, in Südtirol „Los von Rom“, in Slowenien und Kroatien „Los von Belgrad“, in der Slowakei „Los von Prag“ usw. — Die „Zentrale“ ist immer Ort der fremden Macht (mitunter auch der „Besatzungsmacht“), Ort der Fremdsteuerung, der Bürokratie, der Ungerechtigkeit gegen die Peripherie. Der anti-zentralistische Affekt spricht daher auch immer den Benachteiligungskomplex an.

- Der pro-nationalistische Affekt kann wegen seinen schillernden Facetten vielfältig angesprochen werden. Stets bildet „das Volk“, sein Recht, sein Gefühl, sein Geschmack usw. den Bezugspunkt für populistische Politik. „Das Volk von Tirol, vertreten durch den Tiroler Landtag ...“, so beginnt der ÖVP-Entwurf zur Selbständigkeitserklärung des Landes Tirol in „Vision Tirol“ (1991). Später heißt es: Wir, „das Landesvolk“ ...

Als sich die beiden deutschen Staaten vereinigten, hieß es: „Wir (die Deutschen), sind ein Volk.“

Die Regionalisierungsdebatte verläuft im Westen unter Berufung auf das „Selbstbestimmungsrecht der Völker“. Es geht also immer um „Befreiung“ unter Bezug auf nationale Interessen. In den süd-östlichen Nachbarstaaten, besonders im zerfallenden Jugoslawien, verlaufen die slowenischen und kroatischen Unabhängigkeitsbestrebungen, die sich als politische Sezession vom Zentralstaat vollziehen, ebenfalls unter nationalen Interessen. Über die Krücke von nationalen Symbolen (eigene Hymnen, Fahnen, Pässe, Uniformen usw.) sollen entsprechende Emotionen an die neue Staatlichkeit gebunden werden.

Wenn Politik nationale Interessen geltend macht, so sind immer Herrschaftsinteressen im Spiel: Im nationalen Interesse werden Grenzen gezogen, Nationalgarden, Territorialarmeen, Bürgerwehren etc. zur Verteidigung dieser Grenzen aufgestellt, im Krisenfall die Generalmobilmachung angeordnet, Rekruten eingezogen und im Kriegsfall an die (ehemals innerstaatliche) Front geschickt. Im nationalen Interesse werden Menschen getötet, von Panzern zermalmt, in Feuergefechten verheizt. Friedensfreunde haben wohl keinen Grund, diesen „Völkerfrühling“ euphorisch zu begrüßen. Gerade in den letzten Monaten war zu beobachten, wie im Osten und Südosten die Idee der Nationalstaatlichkeit, mit Berufung auf das „Selbstbestimmungsrecht“ (des Mehrheitsvolkes), untrennbar mit dem problematischen Konzept „Nation = Moderne“ verknüpft wurde, und dieses Konzept wiederum mit den Zwangsvorstellungen von eigenen Grenzbalken, eigenen Zollschranken, eigener Währung, eigener Polizei und natürlich eigener Armee. „Nationalisierung ist so auch Aneignung der (ehemals gegnerischen) Moderne und Fort-Schritt aus der (unverschuldeten) Rückständigkeit. Wer dieses Fort-Schreiten verweigert, erscheint automatisch als reaktionär ...“ (Kössler/ Schiel 1991, S. 60) Nationalisierung heißt auch, gesellschaftliche Ungleichzeitigkeiten und ökonomische Verteilungskonflikte auf nationale und territoriale Konflikte zu reduzieren. Wenn dann National- und Territorialarmeen gegeneinander aufgeboten werden, ist die Ratlosigkeit groß, weil Europa keine andere Konfliktlösung als eine gewaltsame militärische Lösung, die primitivste und barbarischste Lösung überhaupt, zur Hand hat.

Der Schock über den 1991 ausgebrochenen Bürgerkrieg in Jugoslawien ist vielleicht größer als der über den Golfkrieg im selben Jahr, da dort aufgeputschte nationalistische Affekte nur auf der Seite des ideologischen und religiösen „Gegners“ (Irak) wahrgenommen wurden. Die jüngste Entwicklung in den ehemaligen „Ostblockländern“ zeigt auch deutlicher als die in anderen Weltregionen, wie neue Staaten auf dem Weg zur Demokratie zu nationalen „bewaffneten Zwangsverbänden“ (Ekkehart Krippendorf) wurden, denen zu entkommen es nur zwei Möglichkeiten gibt: für Volk und Vaterland in die Schlacht zu ziehen und zu streben oder die Flucht aus der „Heimat“ zu ergreifen. - Der anti-kommunistische Affekt bzw. seine Generalisierung zu einem anti-sozialistischen Affekt kann so wirkungsvoll und diskriminatorisch eingesetzt werden wie noch nie. Zum Beispiel: Wer Slowenien und Kroatien in ihrer staatlichen Souveränıtät nicht sofort und vorbehaltlos anerkennt (wie etwa 1991 die österreichische Bundesregierung und weite Teile der SPÖ), der ist gegen das „Selbstbestimmungsrecht der Völker“ und automatisch für den „Panzerkommunismus“ bzw. für die „brutale Unterdrückungspolitik der serbo-kommunistischen Generäle“. Daß mit dem anti-kommunistischen Affekt auch gleichzeitig der Antifaschismus diskreditiert werden soll, liegt in der Strategie der Emotionalisierung und Vermengung von politischen Begriffen und Bewegungen.

Die ungebrochene Machtkonzentration an der Spitze

Während im Osten tatsächlich zu beobachten war, wie „das Volk“ auf die Straße ging und sich gegen Mißwirtschaft, Diktatur und Bevormundung erhob, ist für die derzeitige Konjunktur der Regionalismusdebatte und des „Befreiungsnationalismus“ im Westen zweierlei bezeichnend:

1. Das Thema wird von jenen Parteien aufgegriffen, die ohnehin regional an der Macht oder zumindest sehr stark sind: von der ÖVP in Tirol, der FPÖ in Kärnten, der SVP in Südtirol. Diffuse Unzufriedenheiten mit „dem System“ werden auf nationale Themen umgeleitet, um auch das Protestwählerpotential im rechten Lager anzusprechen. Eine „Mobilisierung der Straße“ gelang jedoch mit dieser Strategie bisher nicht. Die Massenbasis blieb relativ schmal, wie etwa die Kundgebung der südtiroler Heimatbündler „Nachdenken über Tirol“ vom 15.9.1991 am Brenner oder das Echo auf die von der FPÖ betriebene „Freistaat Kärnten“-Propaganda zeigten. Die Parteispitzen benutzen dieses Thema aber nicht nur zur Austragung von Scheingefechten, sondern auch um Druck auf die politische Stimmung zu machen: Die generelle Unzufriedenheit mit „dem System“ soll angeheizt werden.

2. Trotz schmaler Resonanz in der Bevölkerung entstand ein Handlungsdruck auf andere Parteien, die das Thema bisher noch nicht aufgenommen hatten oder sich davon überhaupt distanzieren wollten. Da sich aber das Thema zum politischen Dauerbrenner entwickelte, wurde es mit jedem Stimmengewinn der populistischen Führer-Parteien gewichtiger. Der Wettstreit um die Plazierung von Schlagworten war losgetreten und bekam eine eigene Dynamik. Als untereinander austauschbare Slogans wurden in Umlauf gebracht: „Europa der Regionen“, „Europa der Nationen“, „Europa der Völker“, „Europa der Volkstümer“, „Europa der Vaterländer“, „Europa der Volksgruppen“, „Europa der Bürger“ und schließlich als Krönung „Europa der Freistaaten“.

3. In Österreich scheinen sich je nach Bundesland bzw. je nach Machtverhältnissen Konservative und National-Liberale um die Thematisierung zu streiten. Die Wert-Konservativen, weil ihnen die Betonung der alten Werte entgegen kommt: Recht auf Heimat, Mut, Tapferkeit und Treue im Kampf um die Grenze und gegen „Überfremdung“, Pflege des Brauchtums, der Religion usw. Die Alt- und Neu-Nationalen besetzen das Thema, weil das „einig Volk“, die Volksgemeinschaft, wieder als fiktives Subjekt eingesetzt wird. „Das Landesvolk“ konstituiert sich über das ethnisch definierte Territorium und über das individuelle Bekenntnis zu dieser „Heimat“. Die „Gesellschaft“, dieses soziologisch komplizierte Gebilde aus verschiedenen sozialen Schichten und Klassen, aus ethnisch gemischten Ansässigen und ebensolchen Einwanderern wird abgelehnt.

4. Es ist gerade die Verleugnung der gesellschaftlichen Kategorien, Widersprüche und Grundkonflikte, die den nationalistischen Diskurs an der Oberfläche so glatt und scheinbar harmonisch macht. Der nationalistische Wir-Diskurs bestimmt die Aus- und Abgrenzungen:

- wir — und die anderen,

- wir Landesvolk — und das landfremde Volk,

- wir Einheimischen — und die Ausländer,

- wir Brauchbaren — und die Unbrauchbaren,

- wir Kulturvölker (in Europa) — und die Barbaren (vom Balkan oder aus Asien) usw.

Die Anfälligkeit dieses Diskurses für Freund- und Feindbildkonstruktionen ist dabei nicht das einzige Problem. Die Ideologie des „einen Volkes“, verbunden mit der des nationalstaatlichen Territoriums oder der ethnisch definierten Region, hebt die Monopolisierung von institutioneller Gewalt und Herrschaft überhaupt nicht auf. Im Gegenteil: Der Dualismus des Nationalismus („wir — und die anderen“) korrespondiert bestens mit dem Dualismus von herrschen und beherrscht werden. Deshalb wundert es auch nicht, wenn der Wunsch nach eigener Staatlichkeit mit Abgrenzungszwängen einhergeht, mit der Ausgrenzung des Fremden, bis hin zu Ausländerhaß, Rassimus und Sexismus. In jedem Fall wird damit ein vielschichtiger Nationalitätenkonflikt auf Dauer gestellt, „soweit die Minderheiten nicht bereit sind, sich der durchgreifenden Kontrolle und strukturellen Hegemonie der Mehrheitsnation zu beugen“ (Kössler/Schiel 1991, S. 55).

5. Nationalismus (im Osten) und folglich auch nationaler Föderalismus (im Westen) ändern nichts daran, daß die politischen Eliten das Gewaltmonopol in den Händen halten und behalten, was wiederum ein Grund dafür ist, daß sich strukturell an der „organisierten Friedlosigkeit“ (Dieter Senghaas) der Gesellschaft nichts ändert. Die Grundstruktur von Herrschaft des Menschen über den Menschen, von Dominanz und Subordination, von Befehl und Gehorsam wird über das neue Nationalbewußtsein, über den selbstbewußten Hurra-Patriotismus in das „Europa der Regionen“ unsichtbar und schnell hineingetragen. Weder die politischen Akteure noch die Betroffenen kommen zu einem Bewußtsein, was sie tun und was mit ihnen geschieht. Nationalstaat und Militär, diese „Zwillingsinstitutionen“ (Ekkehart Krippendorf) moderner Gesellschaften, werden, statt relativiert, in ihrer Legitimation bestärkt. In dieser Hinsicht haben bekanntlich sogar die Verfechter einer weiteren Aufrüstung des österreichischen Bundesheeres vom jugoslawischen Bürgerkrieg profitiert.

Was droht und was tut not?

1. Die bisherigen Regionalismus- und „Freistaat“-Konzepte sind als national betonte Konzepte durchaus in der Lage, neue Grenzziehungen zu fördern, neue Reservate und Feindbilder zu schaffen. Sowohl die Verstärkung des völkisch-territorialen Selbstbewußtseins („Wir, das Volk von Tiro .l..“; „Wir, das Deutschkärntner Mehrheitsvolk ...“) als auch die Bildung von neuen Gewaltmonopolen in der Region (Territorialarmeen, regionale „Staats“-Sicherheitsorgane und Höchstgerichte usw.) verlaufen in der alten Struktur des Strebens nach Macht und Herrschaft der einen Gruppe über die andere. Der nationale Diskurs ist also nicht automatisch auch einer der Demokratisierung. Viel eher scheint zu gelten: „Nationalismus und Demokratie sind qualitativ unterschiedliche und unvereinbare Dinge. Nationalismus ist ein Konglomerat von Gefühlen, die Demokratie eine Regierungsform.“ (O’Brien 1991, S. 37).

2. Demokratiepolitisch gesehen kann es wohl kaum als Fortschritt bezeichnet werden, wenn Landesfürsten oder Bezirks- bzw. Dorf-„Kaiser“ neben einem Zuwachs an Regierungsgewalt jetzt auch noch nationale Definitionsmacht und Kontrollbefugnisse bekommen. (Wer die Macht hat, der bestimmt, wer zum „Volk von Tirol“ gehört oder wem die „Landesbürgerschaft von Kärnten“ verliehen wird.) Es ist auch nicht erkennbar, daß die Konstrukteure und Befürworter der Freistaatsidee (wie Haider und Mölzer) gleichzeitig auch diejenigen sind, die für eine Demokratisierung aller Lebensbereiche eintreten. Im Gegenteil: Gerade in diesen Kreisen wird nachdrücklich betont, daß Demokratie, Toleranz und Pluralität auch Grenzen haben und daß ohnehin schon eine zu große Normenunsicherheit und Liberalität um sich gegriffen haben. In denselben Gruppen, die diese Klagen führen, wird der schwache, morsche und lasche „Zentralstaat“ als „kranker Riese“ (Jörg Haider) denunziert, wird die Republik als „Parteistaatsmuseum“ (Jörg Haider) lächerlich gemacht. Daß dadurch der Ruf nach den jungen, vitalen und starken „Saubermännern“ in der Region, nach einer kräftigen Regierungshand oder -faust, wieder laut werden soll, gehört zur unausgesprochenen Absicht der populistischen Agitatoren.

3. Die Föderalismus- bzw. Regionalismuswelle wird also eher von Motiven autorıtärer Machtmaximierung auf Seiten der Herrschenden getragen als von dem Willen zu einer weitergehenden Demokratisierung oder Liberalisierung. Beispiele für diese These findet man zur Genüge in dem FPÖ-Positionspapier „Lorenzener Erklärung“ oder in dem FPÖ-„Kärntner Grenzland-Jahrbuch“ (Fischer/Gstettner 1990; FORVM September 1989, März ’90). Aber auch in anderen Plattformvorschlägen dieser Partei, in denen für eine Verschärfung von Asyl- und Einbürgerungsbestimmungen, für eine schärfere Handhabe von Ausländergesetzen (z.B. gegen die „importierte internationale Kriminalität“) argumentiert wird, zeigt sich die Tendenz zum autoritären „Durchgreifen“. Gleiches gilt für den kulturellen Bereich, in dem man die gegenwärtige Toleranzschwelle schon viel zu hoch angesetzt sieht und folglich empfiehlt, „fremdartige“ Werke, die der „abendländischen Tradition“ zuwiderlaufen, künftig nicht mehr zu fördern.

4. Aber auch andere Föderalismusprogramme als die der Freistaatsidee erwähnen mit keinem Wort — und das ist für die Konjunktur der gegenwärtigen Regionalismusdiskussion typisch — die zentralen Probleme der Konfliktbewältigung und Friedenserziehung, nämlich die Entmilitarisierung und De-eskalation gewaltförmiger Nationalitäten- und Minderheitenkonflikte. Mit keinem Wort wird die Rolle der westeuropäischen Solidarität in einem sich verändernden Europa angesprochen, nämlich die Solidarität in der gegenseitigen Unterstützung bei Programmen des Feindbildabbaus, die Solidarität bei der Realisierung interkultureller Erziehung und bei der Bekämpfung des Alltagsrassismus. Der mögliche Beitrag europäischer Regionen zur internationalen Gleichberechtigung, zur ökonomischen Verteilungsgerechtigkeit, zur Durchsetzung von Menschenrechten, zur umfassenden Abrüstung — und das alles auch unter Einbeziehung der sog. Dritten Welt — wird weder im „Freistaat Kärnten“ noch in der „Vision Tirol“ diskutiert.

5. Am Horizont wird sichtbar — für den Frieden im Westen noch nicht so bedrohlich wie für den im Osten und Südosten —, daß mit der Wiederbelebung des Nationalismus auch die Gefahr expansionistischer Tendenzen steigt. Und diese Tendenzen sind nicht nur destabilisierend, sondern echt friedensgefährdend. Die deutsche Vereinigung hat bei den Deutschnationalen in Österreich Ängste des Übrigbleibens in einem kleinen Land ausgelöst. Jörg Haider hat sofort das „Anschlußverbot“ im österreichischen Staatsvertrag problematisiert und die immerwährende Neutralität für obsolet erklärt. Er selbst spricht von der „deutschen Wiedervereinigung in der kleinen Version“ (Interview in: AULA, Heft 9/1990, S. 11) und verkündet visionär, „daß in dem neuen Europa kein Stein auf dem anderen bleiben wird!“ (Interview in: AULA, Heft 12/1990, S. 18)

Keine Frage, daß es in diesen Kreisen gern gesehen wird, wenn auch in Südtirol wieder eine Vereinigungsdebatte ausbricht. Entsprechende Unterstützung für den vom Südtiroler Heimatbund bzw. von der rechtsaußen Gruppierung „Union für Südtirol“ angestrebten „Freistaat Südtirol“ hat Jörg Haider im Oktober 1990 bei seinen Gesprächen und Vorträgen in Italien (Bozen und Riva) angekündigt. Die außenpolitischen Ambitionen Haiders stießen allerdings in Südtirol auf nur wenig positive Resonanz, dagegen konnte er mit seiner Freistaatsidee dickes Lob vom „Freistaat Bayern“ bzw. von den dort mächtigen CSU-Bossen einstreichen.

Die „Heim in’s Reich“-Welle schwappt, als Regionalismus und völkisches „Selbstbestimmungsrecht“ getarnt, über Grenzen hinaus und beginnt (zumindest im Bewußtsein der FPÖ-Spitze) den Bundesstaat Österreich in seiner Autorität und in seinen Kompetenzen zu demontieren. Auf der Linie dieser Destabilisierung des „Österreichbewußtseins“ liegt ja auch Jörg Haiders Äußerung, die Österreichische Nation sei eine „ideologische Mißgeburt“ und die Leistungen der derzeitigen Bundesregierung würden nicht einmal an die der Nazi-Zeit heranreichen, denn damals habe es wenigstens — so Haider im Kärntner Landtag — eine „ordentliche Beschäftigungspolitik“ gegeben.

Anschlußphantasien, wenn auch nicht ganz ernst zu nehmen, haben auch jene, die Slowenien als zehntes Bundesland Österreichs einverleibt sehen wollen oder Südtirol wieder bei Österreich.

Bisher nicht dementiert blieb eine Meldung der Kärntner FPÖ-Wochenzeitung, in der am 12.9.1991 auf der Titelseite mitgeteilt wurde, Jörg Haider hätte mit einer Gruppe von Kärntner Bergsteigern und fünf Heeresbergführern „den Ortler, den zweithöchsten Berg Österreichs“ erklommen. (Nicht bekannt gegeben wurde, ob die Bergführer vom österreichischen oder vom italienischen Heer waren und ob auch in ihren Generalstabskarten der Ortler schon diesseits der österreichischen Grenze liegt.)

Wie auch immer: Es besteht die Gefahr, daß es während des „Umbaus“ von Europa zu Expansions- oder zumindest zu Anschlußgelüsten kommt. Die Ethnisierung gesellschaftlicher Konflikte, d.h. die Umleitung von Frustrationen durch ökonomische Ungleichheit und Verelendung in nationalistische Konflikte, ist der ideologische Bodensatz für Sezessionsbestrebungen und regionale Grenzstreitigkeiten. „Das Aufkommen radikaler Nationalismen birgt die Gefahr expansionistischer Tendenzen und unberechenbarer Außenpolitik in sich. Die Tatsache, daß die Bildung neuer Staatswesen aus Teilen der Vielvölkerstaaten mit der Bildung nationaler militärıscher Verbände einhergeht, resultiert aus Bedrohungsängsten, die sich im Verhältnis sezessionistischer Teilrepubliken zum ehemaligen Verbund ergeben. Dies wäre die Transformation ethnischer Konflikte auf die nunmehr staatliche Ebene“ (Riecke 1991, S. 44). Militärische Interventionen und Konkurrenzkämpfe um die nationale Hegemonie im Territorium „Heimat“ können die Folge sein.

6. So betrachtet wird die oft zitierte „Neuordnung Europas“ zu einem gefährlichen Spiel mit dem Feuer, nämlich mit nationalen „Instinkten“ und längst vergangen geglaubten Blut- und Bodenmythen. Dieser rechtsextreme Zeitgeist wird heute von der „Euro-Rechten“, einschließlich der FPÖ, offensiv vertreten und popularisiert. Dazu eine Stimme aus dem national-freiheitlichen FPÖ-Lager: „Was sich nach mehr als siebzigjähriger Unterdrückung und Schablonisierung wieder kräftig und ganz natürlich zu Wort meldet und sein Lebensrecht einfordert, das sind die Völker und Völkerschaften, die ihrer Eigenart gemäß, also ihrem Blute gemäß und auf ihrem Boden leben wollen. Eine Selbstverständlichkeit und wohl auch ein Menschenrecht!“ — so der Schriftleiter der »Aula« (in Heft 9/1990, S. 3) Werner Widmann, der gleichzeitig auch ständiger Mitarbeiter der Kärntner FPÖ-Parteizeitung »Kärntner Nachrichten« ist. Auch für den FPÖ-Chefideologen Andreas Mölzer birgt die „Neuordnung Europas“ die Möglichkeit „territorialer Umschichtungen“, mehr noch, „die Reparatur der politischen Landschaft des Abendlandes..“ (Mölzer 1991, S. 49). Was auch immer man sich unter „Umschichtungen“ und „Reparaturen“ vorstellen mag, das „Europa der Regionen“ soll nach Ansicht dieser Autoren

- keinesfalls multikulturell sein, denn „multikulturell“ heißt ihrer Ansicht nach Überfremdung, Infektion und Krankheit des Volkskörpers.

- Das „Europa der Regionen“ soll einer „ethnischen Differenzierung“ und Sortierung unterzogen werden, damit — so Mölzer (1991) — sich die „ethnisch und sprachlich konstituierende Region“ (wie etwa Südtirol oder Kärnten) zum „Freistaat“ deklarieren kann. Der Freistaat Südtirol wäre dann (mehrheitlich) zweifellos ein „deutscher Freistaat“ ebenso wie sich Kärnten mit überwiegender Mehrheit (zu 95% und mehr) sprachlich und ethnisch „deutsch“ konstituieren würde. Dies wird von Andreas Mölzer als „Krönung“ der Autonomie und des Föderalismus bezeichnet und soll als „demonstrativer Akt regionalen Selbstbewußtseins“ für das neue Europa vorbildhaft sein.

7. Die versteckte Drohung, von Brüssel oder von der EG aus verfolge man die Vision eines „europäischen Einheitsmenschen“ (Jörg Haider), ist ein demagogischer Versuch, von wirklichen Gefahren abzulenken. Was droht, ist nicht der kulturell und ethnisch vereinheitlichte Euro-Mensch, sondern der mit nationalen Ängsten angefüllte und durch einen falschen Lokalpatriotismus aufgeblähte Provinzmensch, der das Andere und Fremde von „seiner Heimat“ ausgrenzt, der — vielleicht im guten Glauben, die zerstörerischen Momente des Modernismus abzuwehren — sein umzäuntes ethnisches Reservat vor allem „Artfremden“ und „Fremdländischen“ abschottet und „Eindringlinge“ auch mit Waffengewalt niederkämpft. Die wirklichen Probleme, Krisen und Gefahren liegen heute nicht in einer vereinheitlichten Psychostruktur des europäischen Menschen, sondern in der unterentwickelten demokratischen Konfliktkultur und Solidaritätspraxis, Menschen- und Bürgerrechte so einzurichten und zu verteidigen, daß sie universelle Gültigkeit haben. Vermutlich sind die europäischen Länder und Regionen für diese Probleme noch viel weniger gerüstet als die großen Nationalstaaten und Staats-Föderationen.

Ein „Europa ohne Gewalt“ ist nur in einem multikulturellen Europa ohne innere und äußere Grenzen denkbar. Wenn sich unterhalb der staatlichen Ebene Regionen zusammenschließen und alle Demokratiedefizite, Machtakkumulationen und Nationalismen im kleineren Rahmen nochmals reproduzieren, so ist das „Europa ohne Gewalt“ nochmals einen Schritt weiter weggerückt. Die Tendenz, den ethnischen Konflikten und rassistischen Ausschreitungen mit einer ideologischen und militärischen Aufrüstung zu begegnen (einerlei, ob mit einer multinationalen Streitmacht oder mit einer Nationalgarde bzw. Territorialarmee), wäre eine ebenso falsche Antwort, wie ein gegenseitiger politischer Aufschaukelungsprozeß rund um autonomistische und sezessionistische Selbstverwirklichungspläne.

Die richtige Antwort kann also nur in der Demokratisierung aller Lebens- und Politikbereiche liegen, wovon gerade auch die dichten Netze der regionalen Machtbeziehungen und die Alltagspraxis der politischen Lokalmatadore betroffen sein müßten. Da sich gezeigt hat, daß auch in relativ gut ausgebauten repräsentativen Demokratien Nationalismus eine ungeahnte Eskalation erfahren kann, die dann unweigerlich zu Spaltung und Gewalt führt, wird diese Demokratisierung den Weg der Handlungs- und Verantwortungsdelegation nach oben bzw. der „demokratischen“ Abstimmungsmaschine verlassen müssen; interethnische Bündnisse, grenzüberschreitende Vernetzungen autonomer Bewegungen (Frauenbewegung, Friedensbewegung, Ökologiebewegung usw.), eine neue interkulturelle Öffentlichkeit, neue Konfliktaustragungsformen und Kommunikationsebenen, Beratung und Druck durch internationale, überstaatliche Organisationen, neue Verhandlungs- und Schiedsgerichtsinstanzen für Fragen verweigerter Menschenrechte und rassistischer Diskriminierung viele politische Innovationen dieser Art werden nötig sein, um die alten und neuen Grenzen zum Verschwinden zu bringen und den Kriegszustand zwischen Nachbarn zu beenden.

In diese militärische und nationale Abrüstung müssen unbedingt auch die Länder des ehemaligen „Ostblocks“ einbezogen werden, unabhängig davon, wieweit sie schon in ihrer marktwirtschaftlichen Umorientierung sind. Der Westen muß aufhören, diese Umorientierung überheblich als „auf dem Weg nach Europa“ zu definieren, da ja gerade diese Länder vor Augen führen, wie verhängnisvoll es ist, zu glauben, mit der Einführung freier Wahlen und Marktwirtschaft würden sich gleichzeitig auch die nationalen Ambitionen erfüllen lassen und könnten alte ethnopolitische Rechnungen beglichen werden. Leider haben es die nationalen Populisten und Regionalisten im Westen bisher verabsäumt, diesen Irrglauben aufzuzeigen und daraus Konsequenzen zu ziehen.

Es mag schon stimmen, was eine Tageszeitung in ihrer Titelzeile feststellt: „Multikulturelles bringt keine Wählerstimmen“ (Der Standard, 14.10.1991). Das „Multikulturelle“ ist aber auch nicht aufzuhalten. Gefordert sind deshalb Formen des friedlichen Umbaus von (fiktiv) homogenen Gesellschaften und Regionen in offene Lernfelder interethnischer Verständigung, Toleranz und Akzeptanz. Dies alles muß möglichst rasch geschehen; der mündige Bürger, der Wähler, muß es selbst machen, mit oder ohne politische Unterstützung; und besser vor, als nach dem nächsten Wahltermin.

Literatur

- Fischer, G./Gstettner, P. (Hrsg.): „Am Kärntner Wesen könnte diese Republik genesen“. An den rechten Rand Europas: Jörg Haiders „Erneuerungspolitik“. (Drava) Klagenfurt/Celovec 1990

- Gstettner, P.: Zwanghaft Deutsch? Über falschen Abwehrkampf und verkehrten Heimatdienst. (Drava) Klagenfurt/Celovec 1988

- Gstettner, P.: Offene Grenzen — Offene Schulen? Eine Fallstudie über aktuelle Trends und Programme. In: Schulheft, Nr. 62/1991, S. 96-109

- Gstettner, P/Wakounig, V. (Hrsg.): Mut zur Vielfalt. Strategien gegen das Verschwinden ethnischer Minderheiten. (Drava) Klagenfurt/Celovec 1991

- Haider, J.: Regionalismus — eine Chance für Österreich. In: freie argumente, Folge 1/1991, S. 25-40

- Jänicke, M./Bachmann, G.: Staatsversagen und Dezentralisierung. Erwägungen zu einer langfristigen Strategie des ökologisch-ökonomischen Umbaus. In: Blätter für deutsche und internationale Politik, Heft 9/1991, S. 1053-1064

- Kössler, R./Schiel, T.: Verstaatlichung nationaler Befreiungsbewegungen. In: Peripherie, Nr. 41/1991, S. 50-70

- Larcher, D.: Fremde in der Nähe. (Drava) Klagenfurt/Celovec 1991

- Mölzer, A.: „Ostmark“ der Europäischen Gemeinschaft? Österreich ringt um seinen Anschluß an die westeuropäische Wirtschaftsintegration. In: Deutsche Annalen 1988.

- Jahrbuch des Nationalgeschehens. (Druffel) 1988, S. 132-143

- Mölzer, A.: Warum nicht „Freistaat“? In: freie argumente, Folge 1/1991, S. 47-51

- Oblak, R.W.: Machtpolitik macht Schule. Ausgrenzung und Ghettoisierung der slowenischen Volksgruppe am Beispiel der zweisprachigen Volksschule in Kärnten 1984-1988. (Drava) Klagenfurt/Celovec 1990

- O’Brien, C. C.: Nationalismus und Demokratie. In: Europäische Rundschau Heft 3/1991, S. 37-41

- Riecke, H.: Konfliktformationen in Osteuropa. Ansätze für den Aufbau gesamteuropäischer Strukturen. In: antimilitarismus information, Heft 7/1991, S. 37-46

(Und natürlich das FORVM, seit den Beiträgen von Claus Gatterer ab 1954. -Red)