Für radikale Erneuerung der ÖVP

Dr. P. D. ist Leiter der Abteilung Grundlagenforschung in der Bundesparteileitung der ÖVP, vormals Mitglied des Redaktionskomitees des NF.

Die Erringung einer parlamentarisch beschlußfähigen, absoluten Mehrheit durch die SPÖ am 10. Oktober 1971 stellt die Volkspartei erneut vor die Frage, ob nach zweieinhalb Jahrzehnten Hauptverantwortung im Staat ihre Uhr endgültig abgelaufen ist — oder ob sie innerhalb der kommenden Legislaturperiode die Kraft dazu findet, sich so radikal zu erneuern, daß sie wieder mehrheitsfähig wird. Die ÖVP muß in den nächsten Monaten die Entscheidung zwischen zwei für sie möglichen Rollen im politischen Leben Österreichs treffen: will sie bürgerlich-konservative Kontrollpartei oder fortschrittliche Gestaltungspartei in der urbanisierten Industriegesellschaft werden.

Beide Denkmodelle können nicht gleichzeitig verwirklicht werden. Das erste Modell nimmt die Minderheitsposition auf Dauer in Kauf, um die Interessen der die Politik der ÖVP bisher maßgeblich bestimmenden Kräfte möglichst lupenrein zu vertreten. Das zweite Modell enthält die Chance, durch neue politische Zielsetzungen neue Wählerschichten anzusprechen und so wieder zur Mehrheit zu gelangen.

Die für einen Machtwechsel spätestens im Jahre 1975 notwendigen Voraussetzungen sind: eigene Neuprofilierung; Vertrauensverlust der Regierung; erhöhte Wechselbereitschaft in der Wählerschaft. Die ÖVP muß das erste schaffen und das zweite fördern — mit dem dritten darf sie rechnen. Ihre eigene Neuprofilierung hat folgende Aspekte:

- Die vorurteilslose Analyse der gesellschaftlichen Wirklichkeit;

- die darauf aufbauende Dynamisierung der programmatischen Ziele;

- die sachbezogene Reform der politischen Praxis;

- die rechtzeitige Regeneration in der personellen Besetzung;

- eine wirksame Öffentlichkeitsarbeit zur Verdeutlichung dieser Maßnahmen.

1. Die Ausgangslage der ÖVP

Der Neuwahlbeschluß wurde wenige Wochen nach dem Bundesparteitag der ÖVP am 4. Juni 1971 gefaßt. Das neugewählte Führungsteam Schleinzer-Kohlmaier hatte zuwenig Zeit, sich einzuarbeiten und den durch die monatelange Führungskrise entstandenen Vertrauensverlust der ÖVP wettzumachen. Es bestand weder hinreichende Zielsicherheit noch genügend Autorität, um mit aktuellen politischen Problemen fertig zu werden, wie etwa der Konfrontation mit einem Preisregelungsgesetz oder der Erstellung eines zukunftstüchtigen Verteidigungskonzeptes. Auf der positiven Seite der Übernahmsbilanz fanden sich Materialien zum Grundsatz- und Aktionsprogramm. Für die Entwicklung einer hieb- und stichfesten werblichen Linie bis zum Wahlkampfbeginn am 1. September 1971 blieben nur wenige Wochen. Die Parteifinanzen waren durch Nationalratswahlkampf 1970, Nachwahl dazu und Bundespräsidentenwahlkampf aufs äußerste angespannt. Wie jede neue Regierung war die am 20. April 1970 ins Amt getretene sozialistische Alleinregierung mit einem Vertrauensvorschuß ausgestattet, der sich in einem permanenten Vorsprung von bis zu 10 Prozentpunkten in der Meinungsforschung zu Buche schlug.

Dazu kam die gerade auf die Zielgruppen besonders wirksame Ausstrahlung des Bundeskanzlers, der noch dazu auf die besonders schwierige Situation eines Minderheitskabinettes verweisen konnte. Der mit Hilfe der kleinen Oppositionspartei nicht nur Budget und Wahlreform, sondern auch eine Verkürzung der Wehrdienstzeit durchgebracht hatte. Dessen Talent für die Vermischung von Ankündigung und Durchführung, Sein und Schein kaum zu überbieten war. Dem die Massenmedien zu Willen waren wie noch nie einem österreichischen Staatsmann zuvor. Kurz: die Nationalratswahl 1971 wurde für einen für die Regierungspartei optimalen Zeitpunkt angesetzt.

2. Der Wahlkampf

Die Wahlstrategen der. Volkspartei konnten einem Dilemma nicht entrinnen: wollten sie einen mit Angstmomenten operierenden, aggressiven Wahlkampf (wie 1966 und 1970) durchführen, mußten sie mit dem Unwillen der veröffentlichten Meinung und der kritischen Wechselwähler rechnen. Wollten sie eine positive, programm- und personenorientierte Wahlwerbung betreiben, hatten sie mit mangelnder Zustimmung der Funktionäre und Schwierigkeiten bei der kurzfristigen Bekanntmachung neuer Ziele und Personen zu rechnen. Das Ergebnis dieses Zwiespaltes ist bekannt: der erstmals mit einer Werbeagentur kooperierende Generalstab entschloß sich, einen Sympathie-, Programm- und Persönlichkeitswahlkampf zu führen; die unter dem Druck der Funktionäre und einer weniger distanzierten politisch-psychologischen Bewußtseinsstruktur stehende Parteispitze verfolgte einen anderen Weg: die Weckung antisozialistischer Emotionen plus „Öffnung nach rechts“.

Um nicht falsch verstanden zu werden: es gibt gerade in bezug auf den österreichischen Sozialismus genügend Ansatzpunkte für Kritik und Konfrontation. Man denke nur an das erstarrte Demokratieverständnis, die sachpolitische Inkompetenz und die personelle Intransigenz der Wiener Rathausmehrheit. Hier liegen echte Angriffspunkte. Dagegen führt jede Art von Pauschalverdächtigung in die Irre. So treffend der Tatbestand der Wählertäuschung durch stichhältige, konkrete Beispiele (Vorwahlinserate der ÖVP) nachgewiesen werden konnte, so wenig konnte der Wechselwähler davon überzeugt werden, daß die Machtzuteilung an eine demokratische Partei gestattet sei, an eine andere aber nicht.

Grundsätzlich wäre auch gegen eine „Öffnung“ der Volkspartei gegenüber bisher zuwenig angesprochenen Wählerschichten nichts einzuwenden gewesen. Fraglich blieb im Falle der sogenannten „unabhängigen Kandidaten“ nur die Art ihrer innerparteilichen Kreation (mangelnde Deckung im Statut, Zurücksetzung eigener Funktionäre) und die Auswahl der Persönlichkeiten. Selten hat eine personalpolitische Maßnahme so viel böses Blut gemacht und durch Auslösung größtenteils berechtigter Emotionen und Vorbehalte so viel Energien gebunden wie bei diesem (dem wievielten? dem letzten?) Experiment mit „Rechtsverbindern“.

Ohne noch eine Abschätzung der Auswirkungen dieses Versuches im Wahlergebnis vorzunehmen, soll auf das Problem der „Abgrenzung und Öffnung“ im allgemeinen eingegangen werden. Dabei stellen sich zwei Fragen: Erstens, warum fällt es der SPÖ so leicht, sich nach links abzugrenzen („Eisenstädter Erklärung“), während in der ÖVP immer wieder die Öffnung nach rechts angestrebt wird? Zweitens, was ist die generelle Wirkung einer Ansprache des national-liberalen Lagers durch die ÖVP?

Die erste Frage muß sozialpsychologisch beantwortet werden. In beiden Fällen geht es um Affinitäten zwischen „Teillagern“. Der SPÖ fällt die Abgrenzung gegenüber den „Genossen“ aus dem KP-Lager deshalb leichter, weil die Anhänger kommunistischer Bewegungen als unterkastig, als Vertreter des Proletariats im pejorativen Sinn, empfunden werden. Der Abgrenzung der ÖVP nach links kommt ebenfalls ein wenigstens unterbewußt empfundenes Gefühl eigener Oberkastigkeit zu Hilfe. Anders ist das bei ihrer Abgrenzung (bzw. Öffnung) nach rechts. Für viele Anhänger und Funktionäre der ÖVP gilt das nationalliberale Lager als oberkastig. Man „sieht auf“ zu den „Grafen“, den „Kameraden“ aus den Offizierskasinos der Wehrmacht, den Ritterkreuzträgern, den Ärzten und Rechtsanwälten mit den Schmissen der Burschenschaftler. Es handelt sich in vielen Fällen um einen unterbewußten Identifikationsvorgang mit denen, die man als die eigentlichen Kämpfer gegen Sozialisten, Kommunisten, Russen und andere „Unterkastige"ansieht.

Da man seine eigene Hauptaufgabe in Verhinderung des Sozialismus erblickt, sollen diese Kräfte zusätzlich mobilisiert werden. Die generelle Wirkung solcher „Ansprache“ rechtskonservativer und national-liberaler Wählerschichten besteht aber nun darin, daß jede diesbezüglich öffentlich gemachte Aussage nur wenige positiv gestimmte und sehr viele negativ gestimmte Adressaten hat. Nach aktuellen Umfragen vor der Nationalratswahl waren nur 10% der freiheitlichen Wähler, das sind 26.000, wechselbereit zur Volkspartei. Ihnen standen 11% oder 230.000 Wähler der Volkspartei gegenüber, die sich eine Abwanderung zur SPÖ vorstellen konnten.

Dazu kommt noch die Altersschichtung der Wählerschaft 1971: 35%, das sind 1.744.000, waren Wähler unter 40 Jahren. Sie alle waren zu Kriegsende weniger als 15 Jahre und haben ihren politischen Bewußtwerdungsprozeß zur Gänze in der Zweiten Republik erlebt.

Dazu kommt ferner, daß nur der stichhältige Nachweis eindeutiger Linksorientierung der freiheitlichen Führung Rechtswähler beeindrucken kann, während das geschickte Taktieren der FPÖ-Führung zwischen den Großparteien von der freiheitlichen Wählerschaft an sich honoriert wird.

Mit anderen Worten: Jede durch reine Rechtsöffnung der ÖVP gewonnene Stimme muß durch Verluste nach links mehrfach bezahlt werden. Das hat auch der vergangene Wahltag bewiesen. Eine „Öffnung nach rechts“ könnte per Saldo nur dann erfolgreich sein, wenn sie a) durch das Herausstellen „gewachsener Liberaler“ aus den Reihen der Partei selbst erfolgt (etwa die Richtung Kamitz/Gschnitzer) und b) durch Aktionen am linken Flügel der ÖVP kompensiert wird (wobei die Existenz eines artikulationsfähigen linken Flügels seit dem Tode Dr. Karl Kummers in Frage steht).

Ohne Zweifel wurden bei Erstellung des Werbekonzeptes der ÖVP Fehler gemacht. Es ließen sowohl die Lesbarkeit der Plakate wie auch die Einprägsamkeit der zentralen Aussagen zu wünschen übrig. In der Werbung der SPÖ hingegen war ein gewisses Maß an Klobigkeit vorhanden, was nicht nur auf die Plakatwerbung, sondern auch auf einzelne Fernsehsendungen mit starker Polemik zutraf.

Programmatisch gesehen, haben die „107 Vorschläge“ der Volkspartei trotz gegnerischen Sperrfeuers ebenso wie die Frage der Milderung der Steuerprogression den Wahlkampf stark geprägt. Organisatorisch brachte die Kampagne von keiner Seite neue Einfälle oder Veranstaltungsformen, sieht man von den Aktionen des Wiener Jugendkomitees der ÖVP ab, die etwas Farbe in die sonst eher ereignislose Vorwahlzeit brachten.

Über das in der Öffentlichkeit stark beachtete Fernsehduell zwischen Doktor Kreisky und Dr. Schleinzer gehen die Meinungen auseinander, was seine tatsächliche Wirkung auf den Wahlausgang anlangt. Fest steht, daß das bravouröse Abschneiden Dr. Schleinzers den eigenen Funktionären großen Auftrieb gegeben hat. Ob die dem Bundeskanzler gebotene Möglichkeit, sich von weiterer Verstaatlichung zu distanzieren und von acht Monaten Wehrdienstzeit ein weiteres Monat abzuschnipseln, Wechselwähler auf die Seite der ÖVP brachte, scheint zweifelhaft.

Die Volkspartei wird zur Kenntnis nehmen müssen, daß juridische und legistische Argumente (siehe Wahlanfechtung) staatspolitisch gerechtfertigt, aber wahltaktisch unwirksam sein können. Der Sozialismus kann in Österreich nicht mehr mit Formalargumenten bekämpft werden, dazu hat seine demokratische Ausprägung heute schon einen zu hohen Sympathiewert. Nur die inhaltliche Beweisführung über Fehlentwicklungen und das eigene bessere Konzept werden die Bevölkerung von der Richtigkeit der Politik der ÖVP überzeugen.

3. Das Wahlergebnis

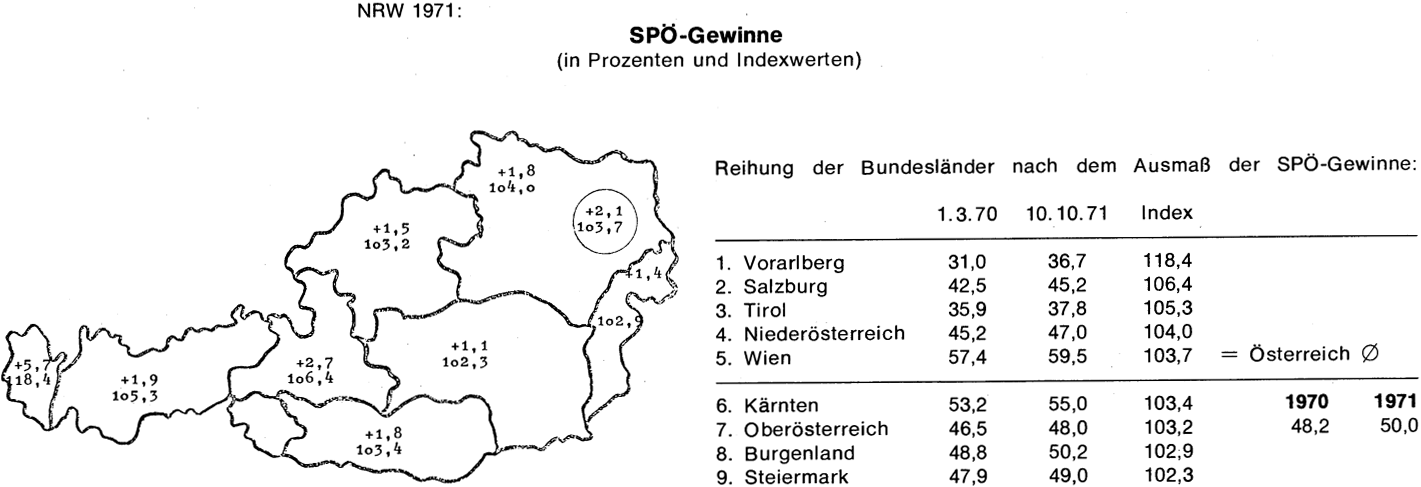

Entgegen einer vielfach geäußerten Meinung, die Wahlbeteiligung werde am 10. Oktober 1971 stark unter der des 1. März 1970 liegen, ging diese im Bundesdurchschnitt nur um 0,28% (von 92,72 auf 92,44) zurück. Nur in Salzburg (-1,05), Kärnten (-0,87) und Wien (-0,56) betrug der Rückgang mehr als ein halbes Prozent. Damit liegt Österreich weiter an der Spitze der westlichen Demokratien.

Es wäre möglich, daß der starke Zugewinn der SPÖ in Salzburg (+2,7%), der hier wie in Vorarlberg mit hohen Verlusten der FPÖ korreliert, noch höher ausgefallen wäre, hätte der Sog der Olympiastadt München und ihres Umlandes auf Salzburger Arbeitnehmer nicht die Wahlbeteiligung stark gedrückt.

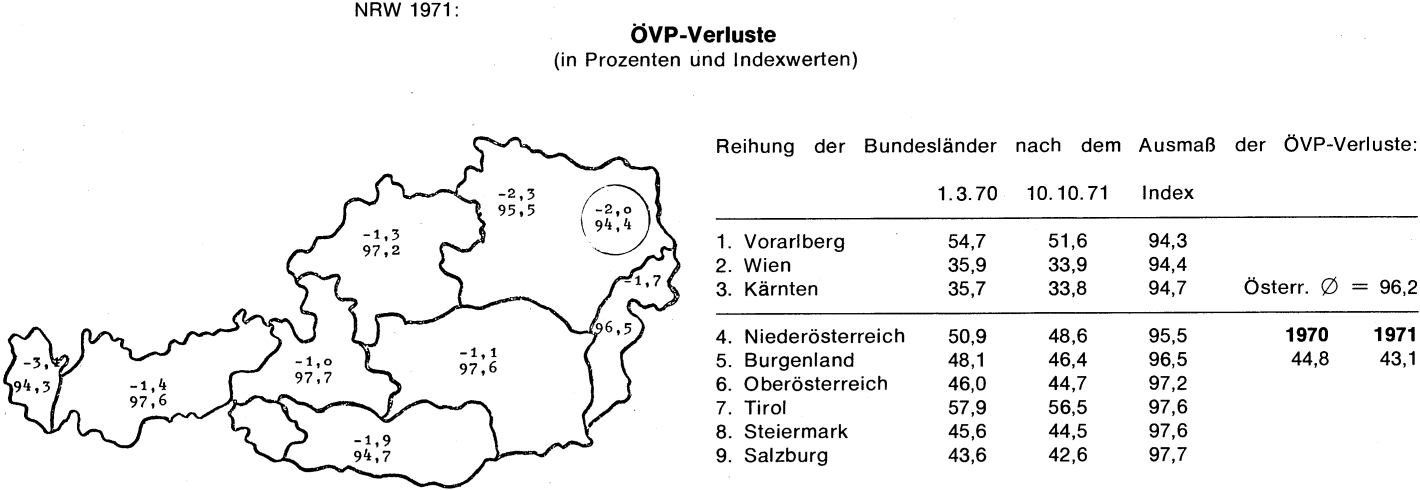

Während die stärksten Verluste der ÖVP, nämlich die in Vorarlberg (-3,1%), nicht mit gesunkener Wahlbeteiligung erklärt werden können — diese stieg in Vorarlberg, das wie die Steiermark auch bei Nationalratswahlen Wahlpflicht hat — dürften die Verluste der ÖVP in Kärnten und Wien in, wenn auch leichtem, Zusammenhang mit Wahlenthaltung stehen.

Obwohl der Trend der Stimmenbewegung bei dieser Wahl einheitlich wie selten zuvor war, lassen sich deutliche regionale Unterschiede feststellen (siehe Graphiken).

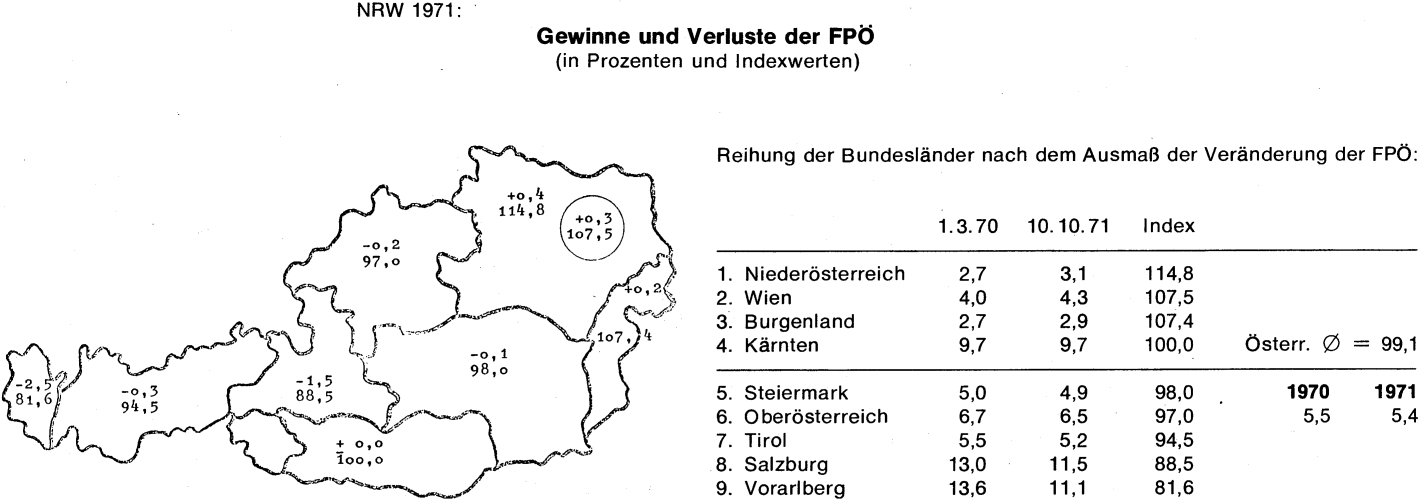

Die ÖVP verlor am stärksten in Vorarlberg, wobei der rasche Strukturwandel in diesem Bundesland vermutlich weniger Rolle gespielt hat als eine allgemeine Entfremdung der bisherigen ÖVP-Wählerschaft von einer besonders in der Autobahnfrage, aber auch in anderen politischen Bereichen (Sexualtabus, allemannischer Parochialismus) mehr als ungeschickt agierenden Landesregierung. Die Sozialisten konnten ihren starken Zugewinn im Ländle auch aus dem dort mit 13,6% (1970) noch übervollen FPÖ-Topf ziehen. In diesem Zusammenhang ist festzuhalten: Hätte die ÖVP-Führung mit ihrem Konzept recht gehabt, diesmal vor allem Wähler der Freiheitlichen Partei in das Lager der ÖVP zu bringen, dann wären die Direktverluste an die SPÖ in Vorarlberg in einer Größenordnung von bis zu 5% zu suchen! Das ist sicher nicht anzunehmen. Empirische Untersuchungen und nicht zuletzt die Ergebnisse der letzten Bundespräsidentenwahl erhärten die Annahme, daß für jede Stimme, die von der FPÖ zur ÖVP wandert, mindestens zwei Stimmen an die SPÖ abgegeben werden.

Für die ÖVP alarmierender als der Abbau ihrer westlichen Hochburg ist das Ergebnis in der Bundeshauptstadt. Im roten Wien, das unter Slavik und Probst womöglich noch provinzieller, noch undemokratischer und städtebaulich noch vermasselter wurde, sank der ÖVP-Anteil von 35,9% (1.3.1970) über 34,9% (4.10.1970) auf nunmehr 33,9% ab. Dieser Abstieg ist durch geringere Wahlbeteiligung nicht zu erklären, noch auch durch die Selbstexhumierung Leopold Hartls („Wenn Kreisky kommt, werden die Russen einmarschieren, um einen Volksaufstand niederzuwerfen“). Dieser Abstieg ist vielmehr begründet in der Machtintegration der Wiener Partei in die Rathauspolitik und im Fehlen eines in die breite Schicht der Wiener Meinungsbildner hinein offenen, modernen und demokratischen Parteiapparates.

Man wird sehen, ob es dem Wiener ÖVP-Obmann Dr. Bauer gelingt, noch weiter von seinem eigenen politischen Stil abzurücken und in einer längst fälligen Kraftanstrengung seine Parteiorganisation auf urbanen Zukunftskurs zu setzen. Erfolgt diese radikale Regeneration nicht, könnte die Wiener ÖVP bei der nächsten Landtagswahl 1974 erneut an die 25%-Marke heranrücken (1969 sank die ÖVP in Wien auf 27,8%!).

Für den Abstieg der Kärntner ÖVP (35,7% auf 33,8%) dürfte nicht zuletzt die mangelnde Wahlempfehlung durch die christlichen Slowenen ausschlaggebend gewesen sein. Wann wird sich im südlichsten Bundesland herumgesprochen haben, daß man die Verteidigung des Abendlandes getrost den in Kärnten bei 10% der Stimmen stabilisierten Freiheitlichen, den ohnedies am stärksten deutschnational fühlenden Parteigängern Österreichs, überlassen kann? Die Stimmen der arbeitenden Jugend dieses Landes wird man nur gewinnen, wenn man nicht der Blut- und Bodenideologie der FPÖ sondern dem ohnedies schwächlichen Profil der Kärntner Sozialisten Konkurrenz macht.

Die Frage der Umorientierung von Bauern- auf Industrie- und Stadtpolitik muß auch im Falle Niederösterreichs aufgegriffen werden. Im Kernland der ÖVP ging erstmals die absolute Stimmenmehrheit verloren (1970: 50,9%, 1971: 48,6%). Ein Verlust von 2,3% sollte zu denken geben. Insbesondere dann, wenn die stärksten Einbußen in den Städten und im niederösterreichischen Zentralraum liegen, nicht etwa in den ländlichen Hochburgen, was verständlich wäre (Krems-Stadt -3,8%, Waidhofen-Stadt -3,6%, Wr. Neustadt -2,4%, St. Pölten -2,3%, Tulln -4,0%, Krems-Land -4,9%). Die Wählerschaft dieser Gebiete ist offenbar um vieles mobiler geworden. Das zeigt auch die im ganzen Land registrierte Zunahme der FPÖ (trotz oder wegen der Aufstellung von Strachwitz durch die ÖVP und Gredler durch die FPÖ?).

Der Umstand, daß die FPÖ in der Steiermark nur um ein Zehntel Prozent verlor, während die ÖVP um 1,1% abnahm und die SPÖ um genau diesen Prozentsatz zunahm, rechtfertigt den Schluß, daß das Experiment der „Öffnung nach rechts“ auch in der Steiermark nichts gebracht hat — will sagen: der ÖVP nichts eingebracht hat.

Dies ergibt sich aus einer konzentrischen Betrachtung der Stimmenverschiebungen im Raume Gleisdorf, der Heimatgemeinde des nunmehrigen Abgeordneten zum Nationalrat, Ing. Fischer: Politischer Bezirk Weiz: SPÖ +1,5%, Gerichtsbezirk Gleisdorf: SPÖ +2,5%, Gemeinde Gleisdorf: SPÖ +2,8%.

Eines sei aber auch an dieser Stelle gesagt: Selbst wenn nun zwei von drei aufgestellten „rechtsunabhängigen“ Kandidaten in den Nationalrat einziehen, muß der Vorwurf, daß deshalb die gesamte ÖVP nach rechts abrutschen, „faschistoide Züge“ annehmen werde (Bruno Kreisky) oder auch, daß die „neue ÖVP eine CSU werde“ (Adalbert Krims im FORVM 212/I-IV), entschieden zurückgewiesen werden. Die Aufstellung der drei Unabhängigen war, wie frühere derartige Experimente bei Nationalrats- oder Bundespräsidentenwahlen, ein Wahlkampfinstrument.

Im Hinblick auf die weitere gesellschaftliche Entwicklung (d.h. das ständige Absterben deutschnationalen Gedankengutes in der jungen Wählerschaft) hat der aktuelle Versuch allerdings noch weniger gebracht als frühere.

Nachträglich betrachtet hat er zwei freilich unbeabsichtigte Vorteile: Erstens hat die Aufstellung der drei „parteiunfähigen“ Kandidaten, wie ein armes Pressedienst-Mädchen, von Freudscher Fehlleistung geplagt, in den ÖVP-Fernschreiber tippte, mit ziemlicher Sicherheit den Sozialisten das 93. Mandat gebracht und so allen Parteien und damit dem gesamten Staat eine eher triste parlamentarische Situation erspart. Der ÖVP wurde damit die notwendige Regenerationsphase („Die ÖVP muß nun in die Werft“ — Herbert Kohlmaier) ermöglicht.

Zweitens muß die Auseinandersetzung mit dem früheren Gedankengut und den zu erwartenden Stellungnahmen der national-konservativen Kandidaten über kurz oder lang zur Formierung eines stärker artikulationsfähigen progressiven Flügels der Volkspartei führen. Nur so können die Worte des Obmannes Doktor Schleinzers („Die ÖVP ist die Partei der fortschrittlichen Mitte. Die ÖVP wird auch in Zukunft am Konzept der Öffnung der Partei nach allen Richtungen festhalten“) in politische Praxis umgesetzt werden.

4. Die Ursachen der neuerlichen ÖVP-Niederlage

Vier Jahre lang hat die mit einer absoluten Mehrheit ausgestattete ÖVP den Wählern verkündet, das anglo-amerikanische System von Regierung und Opposition sei die wahre Form der parlamentarischen Demokratie. Obwohl ihr aus der Sozialforschung bekannt war, daß die Wählerschaft eher der Großen Koalition zuneigte, trat sie 1970 mit der Forderung vor die Wählerschaft, den 1966 aus Abneigung gegen die Pittermann-SPÖ gegebenen Wählerauftrag nun aus Zuneigung zu Klaus und unter Annahme seiner Parole, „damit es nun nicht schlechter werde“, erneut zu verleihen. Die Wähler haben das nicht getan. Heraus kam eine Regierung ohne Mehrheit. Eine Regierung, die sich und der FPÖ um den Preis einer Budgetunterstützung zunächst das Sicherheitsnetz eines Proportionalwahlrechts möglichst reiner Prägung spannte, um sich nach Ablauf eines Jahres selbst in die Luft zu sprengen. Die ÖVP mußte sich wie schon 1970 ein zweites Mal mit ihrer Argumentation schwertun. Denn nun war die Forderung nach einer modernen Form der Zusammenarbeit durch ihre früheren Aussagen geschwächt. Die Bevölkerung sah es als durchaus richtig an, diesmal die andere große Partei in die Lage zu versetzen, allein zu regieren und zu zeigen, was sie unter der Parole des „modernen Österreich“ leisten könne.

Die Zeit für eine Ablöse Dr. Kreiskys und seines Teams war noch nicht reif. Es erschien vielen unfair, ihn wieder nur mit einer halben Feldflasche durch die Wüste einer vierjährigen Legislaturperiode zu schicken. Die ÖVP war noch nicht konsolidiert; die Wirtschaftsentwicklung schien trotz starker Preisbewegung noch nicht so katastrophal, daß die beiden großen Kräfte des Landes die Verantwortung gemeinsam tragen müßten. In entscheidenden Fragen der Innenpolitik waren die von der ÖVP angebotenen Lösungen entweder inhaltlich zu dünn oder in der Öffentlichkeit schwer interpretierbar.

Ein Beispiel für den ersten Umstand ist die Landesverteidigung. Keine Partei wußte ein umfassendes Reformkonzept anzubieten. Während es aber bei der SPÖ eine eindeutige Tendenz zur Verkürzung der Wehrdienstzeit gab — und Kreisky spielte diese noch in letzter Minute, nämlich beim Fernsehduell aus —, nahm die ÖVP nur eine antagonistische Position ein.

Für den zweiten Fall symptomatisch ist die SPÖ-Forderung nach einem Preisregelungsgesetz, das sicher nichts gebracht hätte, dem aber nur komplizierte Argumente und in der Öffentlichkeit nicht wirkungsvolle Einzelmaßnahmen entgegengesetzt werden konnten.

Auf der einen Seite der Wahlauseinandersetzung stand der zur Vaterfigur gewordene Bundeskanzler, ein Sozialdemokrat mit spätbürgerlichen Attributen, der für seine Partei den Schritt zur politischen Mitte gemacht hatte, der die in der kommunalpolitischen Praxis erworbene Problemlösungsqualität des modernen Sozialismus um den Aspekt staatspolitischer Legitimität erweitert hatte — ein Mann, dem der latent in der Bevölkerung vorhandene antisemitische Schuldkomplex einen zusätzlichen Vorteil brachte. Auf der anderen Seite stand der frisch zum Parteiobmann gewählte Dr. Schleinzer, bisher Inhaber eher technokratischer Regierungsämter und kurze Zeit Generalsekretär der ÖVP.

Das Konzept des ÖVP-Obmannes war es, vor allem die Glaubwürdigkeit des Regierungschefs zu erschüttern. Eigene, weit in die Zukunft reichende Perspektiven vorzulegen, fiel ihm schon deshalb schwer, weil vieles in der ÖVP noch nicht ausdiskutiert ist und weil er selbst nicht der Mann ist, der spontan Vorschläge macht, deren Auswirkungen nicht doppelt und dreifach überlegt sind. Das ist in der kurzfristigen politischen Auseinandersetzung sicher ein Nachteil. Auf lange Sicht wird es ein Vorteil werden, wenn der Neuprofilierungsprozeß der ÖVP zur Formulierung einer fortschrittlichen Politik führt, die ohne die Risken der Änderung um der Änderung willen realistische Alternativen zum Sozialismus aufzeigt. Mit Warnungen vor düsteren Entwicklungen am gesellschaftspolitischen Abendhimmel allein wird die christliche Demokratie in Österreich freilich keinen Staat machen.

Wie weit die „Flügelchargen“ Androsch und Gratz auf der einen und die vier Spitzenpolitiker der ÖVP (Koren, Kohlmaier, Mock, Hubinek) auf der anderen den Wahlausgang mitbestimmt haben, kann verläßlich nicht gesagt werden. Dasselbe gilt für die Auseinandersetzung um ad-hoc-Vorschläge wie den der Haushaltsgründungsbeihilfe. Auch hier könnte es sein, daß der Vorteil der wahlweisen Abschreibung, den die ÖVP mit ihrem 10.000-Schilling-Vorschlag verband, infolge seiner Komplexität dazu führte, daß die Mehrheit jener Staatsbürger, die sich durch derartige Dinge in ihrer Wahlentscheidung bestimmen lassen, die 15.000 S der SPÖ besser fanden. Und der Vorwurf der Lizitation? Ein Formalargument wie das des „Linksüberholens“! In der Politik kommt es auf die Vereinbarkeit von Vorschlägen mit dem Hausverstand, nicht auf ideologische Punzen an.

Wahlen werden generell von der Partei gewonnen, die einer heute mit 12% bis 19% ansetzbaren Wechselwählerschicht mit dem besseren Image entgegentritt. Zweifellos war dabei die SPÖ im Vorteil. Es war ihr seit der Wahl Dr. Kreiskys zum Obmann gelungen, ihre traditionellen Imagevorteile (sozial, fortschrittlich, problembewußt) auszubauen und um Aspekte der Legitimität (einig, verläßlich, staatstragend) zu ergänzen.

Die SPÖ hatte infolge einiger besonderer Umstände auch keine nennenswerten Verluste nach links zu verzeichnen, obwohl die KPÖ einen sehr gezielten politischen Wahlkampf führte. Daß sie nicht die für ein Grundmandat in Wien erforderlichen zwei Drittel, sondern nur ein Drittel hinzugewann, geht auf die Angst mancher früherer Kommunisten zurück, durch Rückkehr zu ihrer Partei der FPÖ den Einzug in die Regierung zu ermöglichen. Andere Linkssozialisten fühlten sich wieder durch die Vergesellschaftungslinie Vizekanzler Häusers darin bestätigt, daß auch die SPÖ Platz für altmarxistisches Gedankengut biete. Nur eine klare Abkehr der KPÖ von ihrer moskautreuen Linie, eine Öffnung zu den Intellektuellen und damit ein „italienischer Kurs“ hätte zu einem dunkelroten Wahlerfolg führen können. Die weitere Entwicklung wird zeigen, ob die Rolle der sozialistischen Linken von Juso-Gruppen innerhalb der SPÖ oder einer neue Wege gehenden KPÖ übernommen werden wird.

5. ÖVP in der Werft

Die 10 Thesen, die ich nach der verlorenen Nationalratswahl 1970 entwickelte (NF Anf. Apr. 1970, S. 364), scheinen mir ein Jahr später in verstärktem Maße gültig zu sein. Nach einer offen und ehrlich durchgeführten Phase der Kritik muß an die ideologische Dynamisierung der Partei und an eine Regeneration der Bünde unter gleichzeitiger Aufwertung der Rolle der Gesamtpartei geschritten werden. Dabei wird eine Statutenreform unumgänglich sein, deren Kern die Beschlußfassung über eine primäre Parteimitgliedschaft und eine zeitgemäße Beitragsordnung sein muß.

Unter der Führung eines um die jungen Abgeordneten gescharten, überbündischen progressiven Flügels sollte die ÖVP mehr als bisher zum Dialog mit allen Schichten der Bevölkerung bereit sein, besonders aber mit der intellektuellen Jugend. Die Zeit in der Opposition muß dafür genützt werden, ein umfassendes Langzeitprogramm zu entwickeln, das sich um die wirklich heißen Eisen, die im vergangenen Wahlkampf allesamt ausgeschaltet waren, nicht herumdrückt.

Dazu gehören: ein Konzept für die Landesverteidigung (meines Erachtens kann nur die Einführung eines kleinen, aber schlagkräftigen Berufsheeres zum Ziel führen, dem die Kompetenz der Assistenzleistung zur Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit im Inneren — § 82 Abs. 1 lit. b Wehrgesetz — entzogen wird); die Erarbeitung eines modernen und dennoch nicht grundsatzlosen Abtreibungsrechtes; die berufliche und sozialrechtliche Gleichstellung der Frau; die Lösung der Mitbestimmungsproblematik; die Sicherung des Umweltschutzes; die Einführung eines Vorschuljahres und der integrierten Gesamtschule; sowie ein dynamisches außenpolitisches Programm.

Nur wenn die ÖVP den Primat des politischen Gestaltungswillens auch in Fragen, die, wie man sagt, die heiligsten Güter der Person und der Nation betreffen (Beispiele sind Familienrecht, Bodenrecht, indikative Wirtschaftsplanung), vor dem partikularistischen Erhaltungswillen anerkennt, kann sie sich als Alternative profilieren. Da eine Reihe gesellschaftlicher Entwicklungen zur Beschlußfassung über Maßnahmen legislativer Natur drängen, steht und fällt die Opposition mit der Erarbeitung eigenständiger Standpunkte. Die Sorge, daß sie die Öffentlichkeit zur Kenntnis nimmt, wird umso geringer sein müssen, je besser das jeweilige Oppositionskonzept ist.